Arrivo a Trento, l’ingresso nel convitto di Povo e la nuova vita che comincia

Quando finalmente il treno arrivò a Trento, era ormai giorno. Il paesaggio che si srotolava davanti a Matteo e allo zio era incredibilmente diverso da quello che lasciavano alle spalle. Le montagne imponenti che abbracciavano la città di Trento sembravano più vicine, quasi a voler accogliere i due viaggiatori, mentre i primi raggi del sole illuminavano le cime di quelle Alpi maestose. Trento, una città dai mille anni di storia, si stendeva nel fondovalle, circondata da montagne verdi e ridenti. La sua storia millenaria si rifletteva nei suoi edifici, nelle piazze e nei vicoli che raccontavano di secoli di dominio romano, medievale e rinascimentale.

Dopo aver preso un autobus, finalmente arrivarono alla fermata che si trovava proprio di fronte al convitto. Matteo scese con un misto di emozione e incertezza, guardando davanti a sé la costruzione che avrebbe cambiato la sua vita. Il convitto era una struttura mastodontica, moderna e imponente, che spiccava nel paesaggio tranquillo di Povo, una piccola frazione di Trento. La sua architettura solida, dai toni grigi e lineari, contrastava con l’armonia della natura circostante. Ma non c’era tempo per fermarsi a pensare: quella era la sua nuova casa.

Con un ultimo sguardo allo zio, Matteo fece il passo definitivo verso il portone del convitto, pronto ad entrare nel suo futuro. Lo zio lo guardò andare via con un misto di orgoglio e tristezza negli occhi. Non c’erano più parole da dire, solo il silenzio del saluto che accompagnava il ragazzo verso una nuova vita.

Arrivati al convitto, fummo accolti da una figura che ci condusse all’interno della struttura. L’edificio, con la sua facciata grigia e imponente, sembrava quasi osservarti dall’alto, come se giudicasse chiunque vi entrasse. Non c’era spazio per l’incertezza: tutto era progettato per imporre ordine, disciplina e rispetto. Ci portarono in una stanza dove avremmo dovuto completare la consegna dei documenti. Matteo, sentendo il peso del momento, provò a concentrarsi sulle formalità, ma il cuore gli batteva forte. La tensione era palpabile, come se fosse entrato in un altro mondo.

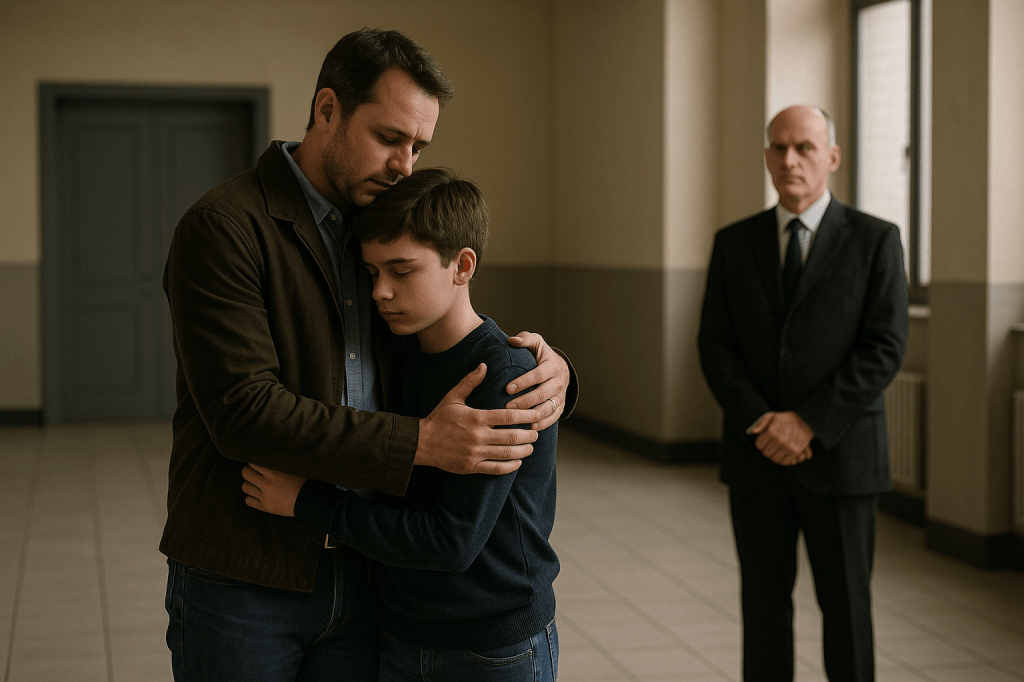

Poco dopo, il direttore del convitto, un uomo alto e austero, venne a parlare con lo zio di Matteo. La conversazione fu breve, ma le parole scambiate tra loro sembravano cariche di significato. Lo zio, pur consapevole che era il momento di lasciarlo andare, lo guardava con un misto di apprensione e speranza. Quando il colloquio finì, il direttore si allontanò, lasciando i due soli.

Lo zio si avvicinò a Matteo con un sorriso che cercava di mascherare la sua preoccupazione. Si abbracciarono, un abbraccio silenzioso che conteneva tutto: l’amore, il sacrificio, la speranza di un futuro migliore. “Sarai forte,” disse lo zio, cercando di rassicurarlo, ma Matteo vide nei suoi occhi che non c’era certezza, solo il desiderio di vederlo crescere. Senza aggiungere altro, lo zio si staccò dall’abbraccio, si voltò e, con un ultimo sguardo, si incamminò verso l’uscita.

Ora, Matteo si trovava solo, con il suo destino nelle mani. La porta del convitto si chiuse lentamente dietro di lui, lasciandolo solo in un mondo che avrebbe dovuto imparare a conoscere. Non c’erano più parole, solo il suono dei suoi passi che risuonavano nelle lunghe sale vuote della struttura. Ogni angolo sembrava ricoperto da una solitudine che si mischiava con l’emozione di un nuovo inizio. Il cammino era appena iniziato.

Matteo fu accompagnato nella sua camerata. Le stanze erano grandi, ognuna con ventiquattro letti disposti in file ordinate. Appoggiò la valigia vicino al letto, il suo unico legame con la vita che aveva lasciato alle spalle. Senza perdere tempo, uno degli istitutori lo prese per un giro della struttura, per spiegargli dove si trovavano le cose e come funzionavano le regole.

Durante il giro, Matteo sentiva i rumori provenienti dalle altre stanze: risate, voci, e discorsi in lingue che non riusciva a decifrare del tutto. La maggior parte dei ragazzi parlava italiano, ma con accenti che Matteo non aveva mai sentito prima. Molti parlavano anche in dialetti che non riusciva nemmeno a riconoscere. Venivano da ogni angolo d’Italia, eppure avevano un’unica cosa in comune: tutti erano orfani. La consapevolezza di questa realtà lo colpì duramente, ma anche la sensazione che, forse, proprio in quella diversità, avrebbe trovato il suo posto.