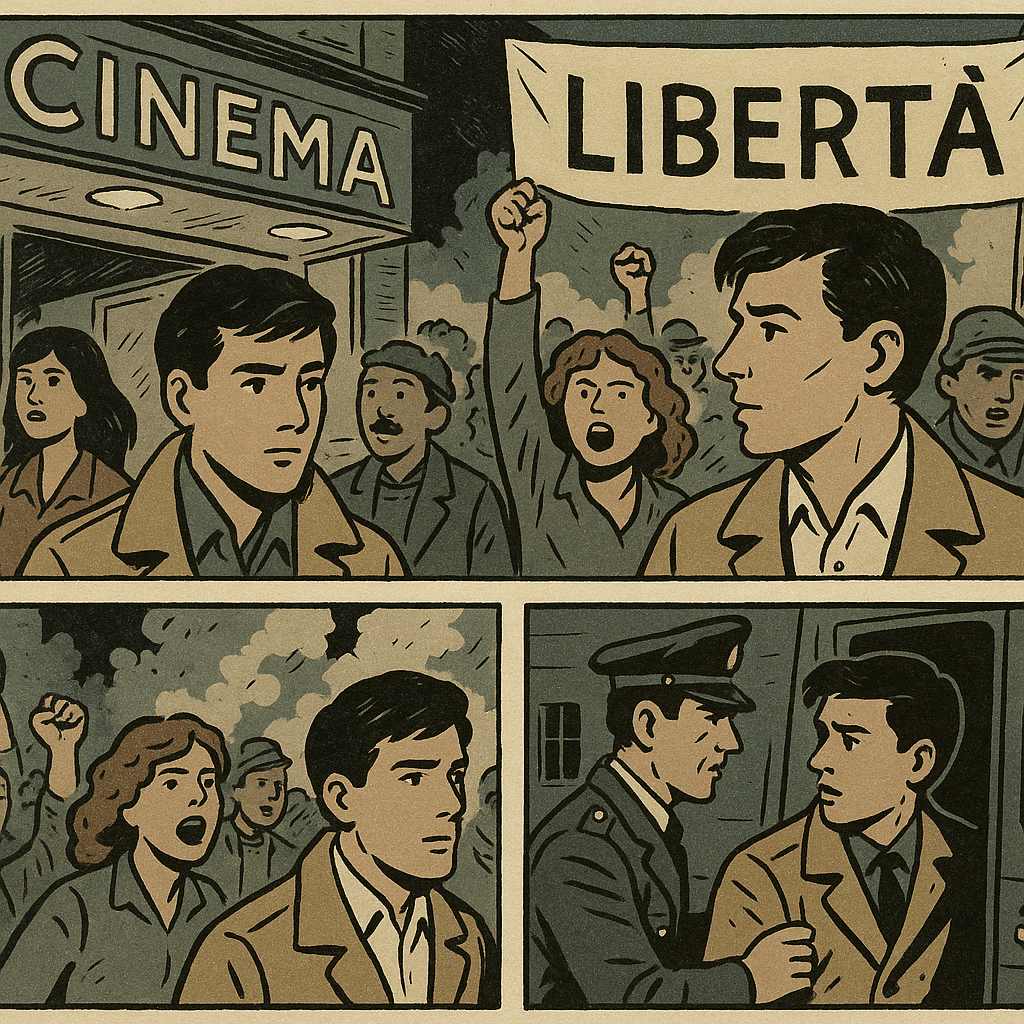

Tra cinema e slogan, Matteo Ferri scopre che la libertà non è una promessa, ma un equilibrio fragile da imparare a conoscere — e a temere.

I giorni al convitto non scorrevano mai davvero: si depositavano addosso come polvere sottile, eppure ogni ora aveva un peso preciso. Matteo imparava a muoversi tra quei muri con naturalezza: sapeva quando accelerare il passo per non incrociare lo sguardo sbagliato, quali regole tacite non infrangere. Nessuno gliele aveva insegnate: le aveva respirate, assorbite, come l’odore del refettorio o la luce fioca dei corridoi.

Non si sentiva prigioniero. Anzi, quell’ordine severo lo proteggeva, come un’impalcatura invisibile che gli permetteva di crescere. Ma il sabato era diverso. Il sabato era respiro, libertà. Bastava l’attesa dell’autobus per sentire il mondo avvicinarsi: le vetrine di Trento, il profumo delle caldarroste, le voci che si incrociavano nei vicoli.

Il cinema era il rito settimanale. Per trenta lire entravano in sala e, al buio, la vita si spegneva per due ore. Matteo adorava quel silenzio sospeso: poteva sognare, diventare altro o semplicemente dimenticarsi di sé.

Ma quel sabato il copione cambiò.

All’uscita, ancora storditi dal film, lui e i compagni si ritrovarono dentro una manifestazione: slogan che rimbalzavano sui muri, tamburi, striscioni, un’energia che travolgeva. Non capì subito di cosa si trattasse, ma il rumore dava un senso di appartenenza nuovo, mai provato.

Poi arrivarono le camionette. Veloci, decise, metalliche.

In un attimo i cori si trasformarono in grida. Una mano lo afferrò, e prima che potesse capire Matteo si ritrovò nel furgone blindato. Luci fredde, silenzio pesante.

Al commissariato lo accolsero attese interminabili, domande secche e pause che scavavano dentro. Nessuna accusa precisa. Solo lo smarrimento di chi si ritrova dove non pensava di dover essere. Matteo rimase dritto, ma sentiva il corpo pesante, come se tutto stesse scivolando verso il fondo.

Fu sera quando l’educatore arrivò. Non disse una parola, ma i suoi occhi raccontavano timore e delusione. Tornarono insieme al convitto in silenzio, guardando le luci della città scorrere sul vetro come fotogrammi.

Al convitto tutto sembrava uguale: la cena, gli orari, le battute sul freddo. Ma dentro Matteo qualcosa si era spostato. Aveva toccato un bordo.

Non una ferita, ma una linea sottile incisa nella memoria: il confine invisibile tra obbedienza e coscienza. Tra l’essere ragazzi e il diventare uomini. Tra la libertà immaginata e quella vissuta.

E questa volta non era più un film.

← Torna alla capitolo 5 – Vai al Capitolo 7 →