Il silenzio dopo la corsa

Finita la stagione, quando si spegne la frenesia, rimane un silenzio particolare.

È come quando torni a casa dopo una lunga camminata: non senti più i passi, ma il peso del cammino ti resta addosso.

L’estate mi lasciò una stanchezza buona, di quelle che non consumano ma aggiustano.

Ogni turno, ogni stanza sistemata, ogni “buonasera” detto con calma anche quando dentro avevi la confusione, era diventato un mattone. Un piccolo pezzo di qualcosa che stavo costruendo.

Il lavoro insegna cose che la scuola non riesce a spiegare.

Insegna a resistere, anche quando è scomodo.

A fare bene anche se nessuno ti guarda.

A capire che l’eleganza non sta solo in una giacca stirata, ma nel modo in cui guardi gli altri.

Mi portai dietro volti, odori, mani ruvide.

Clienti che neanche si accorgono, ma ti insegnano a sorridere meglio.

Colleghi che diventano una famiglia temporanea, ma vera.

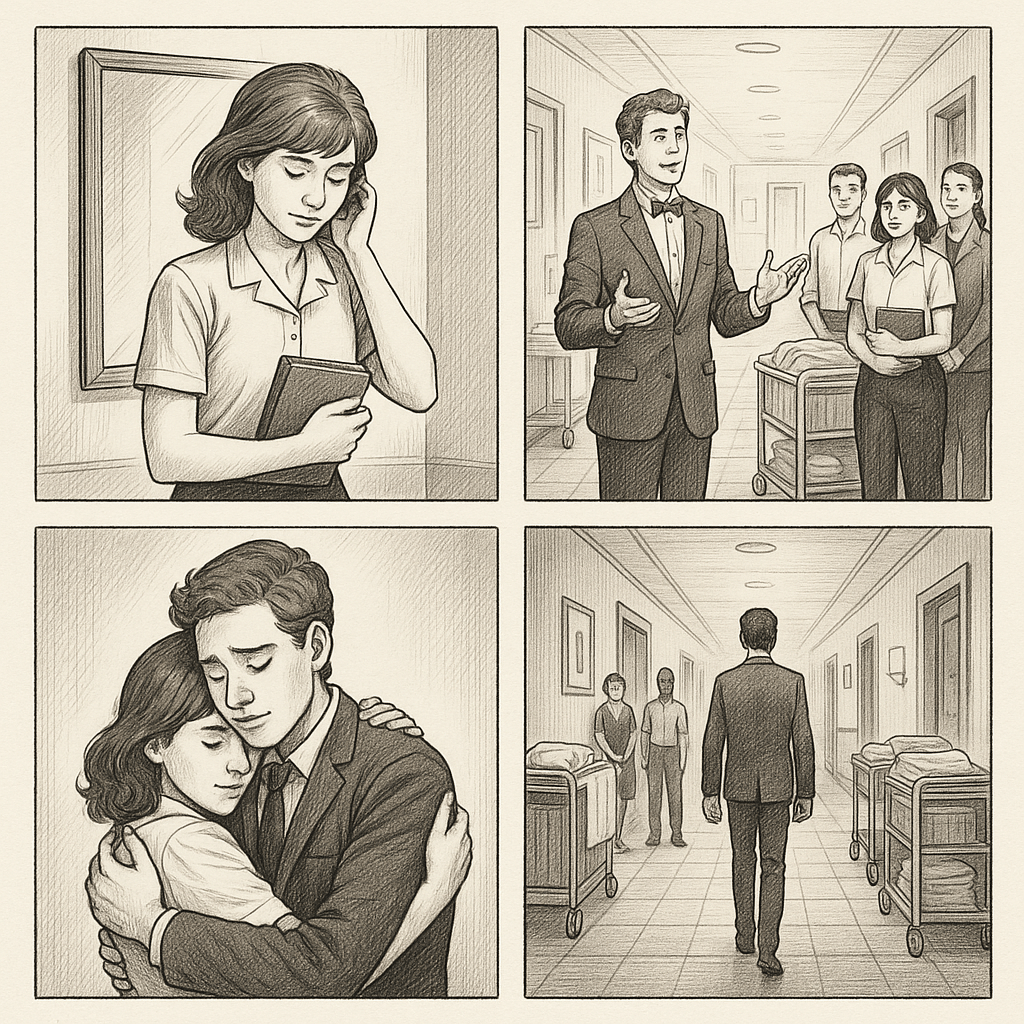

E tra quei colleghi c’era Maria.

Quando penso a lei, mi tornano in mente certi dettagli minuscoli: il modo in cui al mattino si fermava un secondo a sistemarsi la frangia davanti allo specchio del corridoio, prima di iniziare a fare le camere.

Il profumo fresco di detersivo misto al suo, che sentivo quando ci incrociavamo nei corridoi.

Le pause rubate sulle scale di servizio, con il caffè in mano, mentre parlavamo sottovoce per non farci sentire dai clienti.

Mi raccontava dei suoi sogni, di quella piccola pensione tutta sua, dove nessuno avrebbe avuto fretta di andare via.

Io la guardavo, convinto che persone come lei fossero nate per prendersi cura degli altri, non per essere trattenute.

Il nostro addio non arrivò come uno schiaffo, ma come un soffio lento, inevitabile.

Era un pomeriggio caldo e stranamente silenzioso, con i carrelli fermi, i piani vuoti, come se anche i muri stessero riposando.

C’eravamo noi due, ma anche qualche collega che si era fermato a salutare.

Lo chef de rang, sempre elegante anche fuori servizio, prese la parola all’improvviso.

Si schiarì la voce, si appoggiò al carrello come se stesse reggendo un discorso di fine stagione davanti a una platea invisibile.

«Ragazzi, qui dentro non si viene solo per servire o pulire. Qui si impara a guardarsi negli occhi, a non scappare quando le cose si fanno difficili.

Maria, tu ci hai insegnato che la gentilezza non è un gesto, ma una presenza costante.

E tu, Matteo», disse voltandosi verso di me, «hai imparato a restare in piedi anche quando tremano le gambe.

Questi momenti fanno crescere, più di qualsiasi scuola.»

Sentii un nodo alla gola. Maria lo ascoltava in silenzio, stringendo il suo quaderno degli appunti come fosse un diario segreto.

Poi si voltò verso di me, e in quello sguardo c’era tutta la dolcezza che avevo sempre visto, ma anche una decisione ferma.

Provai a dirle qualcosa, ma le parole mi si incastrarono tra i denti.

Lei fece un mezzo sorriso, quello che usava per farmi capire che non serviva aggiungere niente.

«Matteo, le cose belle non durano per forza per sempre», mi disse, mentre mi sfiorava la spalla come se stesse togliendo una piega da una camicia.

Mi tornarono in mente tutte le sere in cui, stanca morta, scendeva le scale con il passo lento e quel profumo fresco addosso.

Tutte le volte che mi diceva «forza, ancora un po’» anche quando io volevo mollare.

Le scivolarono via un paio di lacrime, ma non smise mai di essere gentile.

Io invece piansi davvero, in silenzio, come si piange quando si capisce che un capitolo è finito per sempre.

Lei mi abbracciò forte, stringendomi come si stringe un cuscino caro prima di riporlo.

«Resta gentile, sempre», mi sussurrò.

Quando tornai al convitto, camminavo piano.

Sentivo ancora la voce dello chef de rang che mi rimbombava nella testa, il rumore dei carrelli vuoti, l’odore delle stanze appena pulite.

Ma insieme alla malinconia c’era una strana pace.

Mi accorsi che stavo tornando con una valigia piena di cose che non si piegano, non si sporcano, non si perdono:

le prime vere soddisfazioni,

i primi errori utili,

un addio che mi aveva insegnato a lasciare andare chi ami,

e quella sensazione che — anche se eri solo un commis — avevi avuto un ruolo nella storia di qualcun altro.

E forse, per la prima volta, avevo capito cosa vuol dire diventare uomo.

Senza fretta.

Senza applausi.

Ma sul serio.