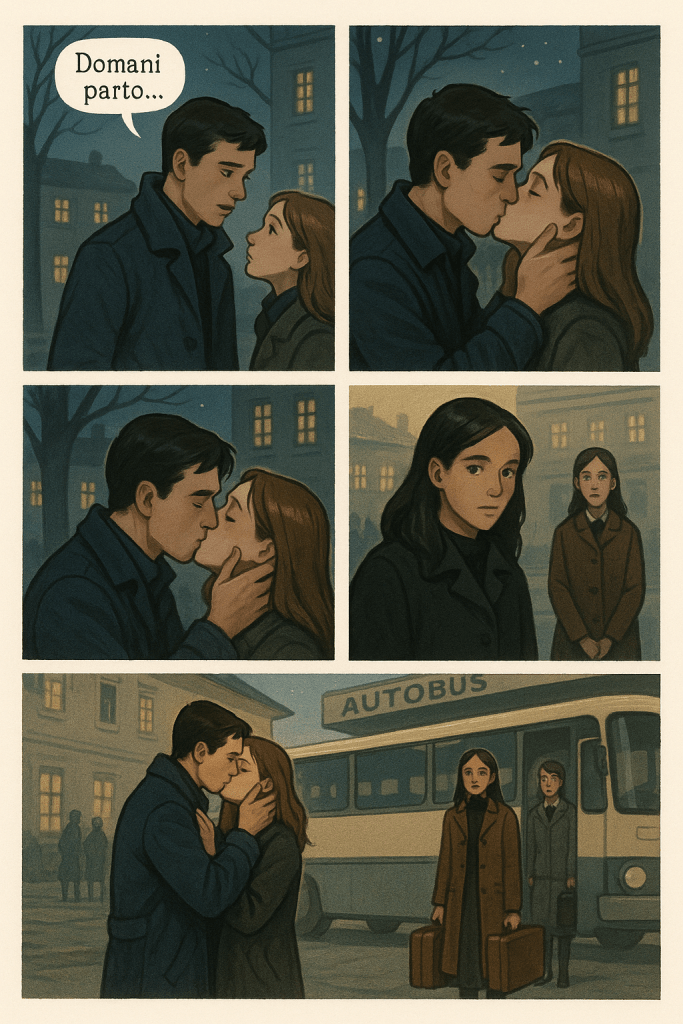

L’inizio di qualcosa che non ha bisogno di parole.

Mancavano due settimane a Natale.

Nel convitto si cominciava a respirare quell’attesa densa che precede ogni partenza.

Tutti parlavano di treni da prendere, valigie da riempire, madri da riabbracciare.

Ma Matteo Ferri, quell’anno, non sarebbe tornato a casa.

Aveva accettato di lavorare durante le feste, nello stesso hotel di San Martino di Castrozza dove aveva già prestato servizio l’inverno precedente.

Una scelta pratica, sì. Ma anche personale.

Il lavoro gli piaceva: gli dava struttura, libertà, un senso di dignità.

E i soldi servivano sempre.

Durante una pausa tra le attività con il convitto femminile, fu Elena — la sorella maggiore di Eleonora — a porgli una domanda diretta:

— «E tu, Matteo… cosa farai a Natale?»

Lo chiese con la lucidità di chi sa che per molti, ormai, restare lontani da casa non è più una rinuncia, ma un passo necessario.

Matteo le parlò di San Martino: della neve fitta, dei turni lunghi, dei clienti eleganti.

Del silenzio che cadeva la sera, e del calore delle cucine.

Del senso di ordine che il lavoro, paradossalmente, sapeva regalare.

Elena ascoltava con attenzione. Poi disse piano:

— «Mi piacerebbe lavorare anch’io. Ma cosa potrei fare?»

Matteo ci pensò un attimo, poi domandò con un mezzo sorriso:

— «E… Eleonora?»

Elena lo guardò negli occhi, senza esitazione.

— «Tornerà a casa. Con la paesana.»

C’era sincerità nella sua voce. Nessun sottinteso.

Elena era fatta così: concreta, lineare. Cercava opportunità, non complicità.

Matteo ne parlò con l’educatore, che si mise in contatto con il convitto femminile.

Nel giro di pochi giorni arrivò l’approvazione: Elena sarebbe partita con lui.

L’aspettavano ai piani, come cameriera d’etage.

Ma nel frattempo, qualcosa stava cambiando.

Tra Matteo ed Eleonora — tra uno scambio veloce, una risata rubata, uno sguardo che durava più del dovuto — stava crescendo un’intesa vera.

Silenziosa, ma sempre più presente.

La dedica alla recita aveva aperto una porta. E da allora, nulla era più stato casuale.

La sera prima della partenza, Matteo uscì nel cortile.

La luce dei lampioni si rifletteva sulla ghiaia umida. L’aria era fredda, ma non tagliente.

Eleonora era lì. Come se sapesse.

— «Domani parto…» disse lui.

— «Lo so. Volevo dirtelo: buona fortuna.»

Le parole furono poche. Ma dense.

C’era qualcosa in quel silenzio che premeva, che chiedeva di essere ascoltato.

Un attimo.

Un gesto.

Un mezzo passo. Forse suo. Forse suo.

E accadde.

Un bacio.

Vero. Inaspettato.

Caldo, nonostante l’aria ferma di dicembre.

Eleonora si lasciò andare con dolcezza.

Non cercò spiegazioni. Non chiese promesse.

Era un momento intero, compiuto.

E bastava.

Da un angolo del cortile, Elena li vide.

Non si scosse.

Non si voltò bruscamente.

Non sembrava sorpresa.

Era solo spettatrice di qualcosa che non le apparteneva.

Lei non aveva mai desiderato Matteo. Aveva già un altro orizzonte in mente.

Non mi aspettavo che Eleonora venisse alla stazione degli autobus.

Ci eravamo già salutati.

Eppure, quella mattina, era lì.

Ci abbracciammo ancora.

Ci baciammo — sulle guance, sulle labbra — senza fretta, senza parole.

Uno di quei saluti che sanno di addio e promessa insieme.

Poi il pullman partì.

Elena ed io a bordo.

Eleonora sulla banchina.

A metà del viaggio, mentre le montagne cominciavano a imbiancarsi, Elena ruppe il silenzio.

— «Ti sei innamorato di mia sorella?»

Non esitai.

— «Sì.»

Elena annuì. Quasi sorrise.

— «L’avevo capito. Sono contenta per lei.»

Poi si voltò a guardare fuori.

Fiera. Libera. Altrove.

E capii che ognuno stava andando nella direzione giusta.

La propria..