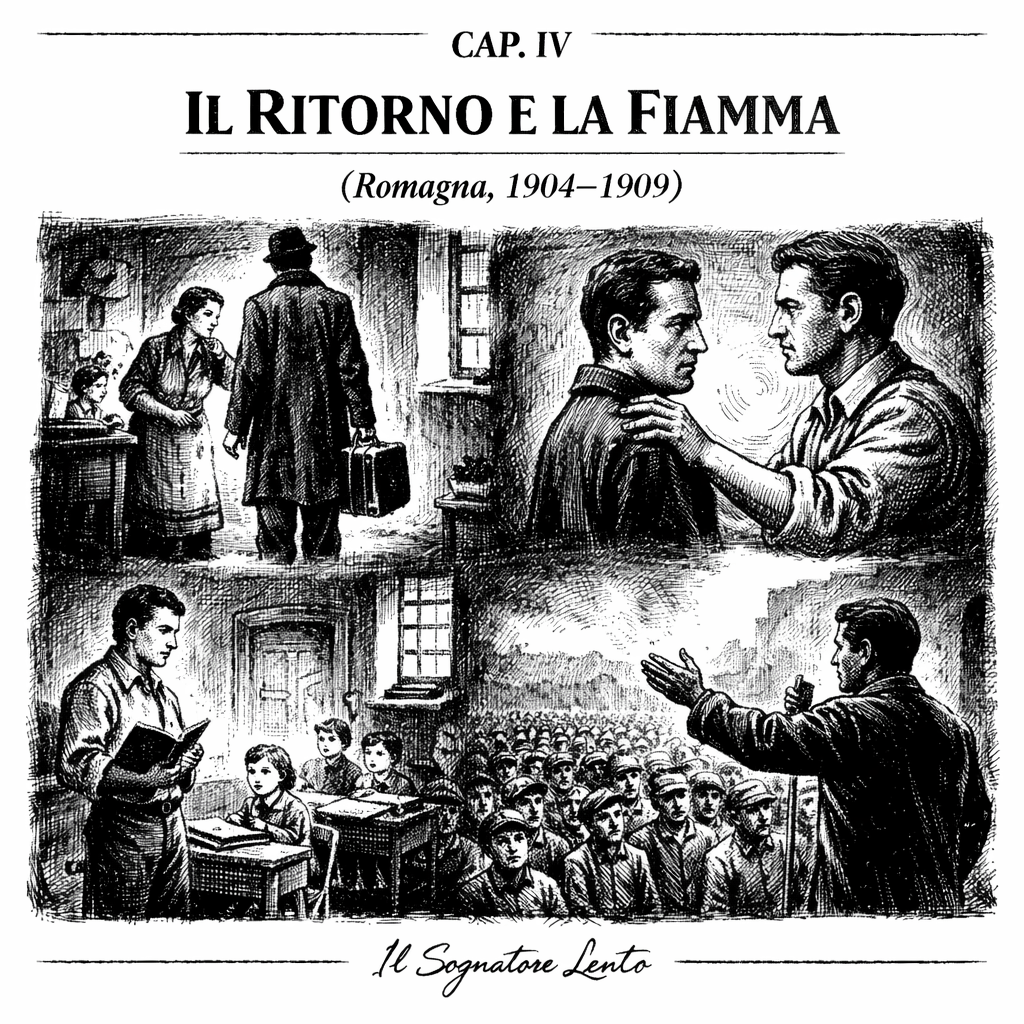

(Romagna, 1904–1909)

Quando Benito tornò, la Romagna era identica.

Stessa polvere sulle strade.

Stesso odore di stalla e di fumo nelle case basse.

Stesse facce che ti guardavano senza salutare, come se volessero capire prima chi eri diventato.

Ma lui non era identico.

Aveva ancora la stessa giovinezza addosso — ventun anni appena — eppure nello sguardo gli si era depositata una cosa nuova: una durezza che non veniva dal carattere, ma dall’esperienza.

La fame non ti rende più buono.

Ti rende più preciso.

La prigione non ti rende più saggio.

Ti rende più freddo.

Benito camminò fino a casa con la valigia leggera e le scarpe consumate.

Non guardava i campi: li conosceva già.

Guardava le persone.

Come se cercasse un segnale. Un nemico. Un alleato.

Quando aprì la porta, trovò Rosa in cucina.

Non disse “Bentornato” subito.

Lo guardò.

Prima il volto, poi le mani, poi gli occhi.

Come fanno le madri quando temono di riconoscere un figlio soltanto a metà.

«Sei dimagrito.» disse.

Benito fece un mezzo sorriso.

«Là non si ingrassa.»

Rosa strinse le labbra.

Fece per avvicinarsi, poi si fermò.

«Hai mangiato?»

Benito scosse la testa.

Rosa mise subito qualcosa sul fuoco.

Non era un gesto d’amore dolce.

Era un gesto di necessità.

Come chi ripara una cosa rotta prima che cada del tutto.

Alessandro entrò poco dopo.

Si sentì prima il rumore dei suoi passi, poi il suo odore: ferro, carbone, vino.

Guardò Benito e rise.

Una risata corta.

«Eccolo.» disse. «Il mio svizzero.»

Benito lo fissò.

«Non sono svizzero.»

«No.» rispose Alessandro. «Tu sei peggio. Tu sei tornato.»

Rosa si voltò verso il marito.

«Non cominciare.»

Alessandro non la ascoltò.

Si avvicinò al figlio e gli diede un colpetto sulla spalla.

«Allora? Ti hanno insegnato l’obbedienza?»

Benito lo guardò dritto.

«Mi hanno insegnato che la libertà costa.»

Alessandro annuì, serio.

«E chi paga, comanda.» disse.

Rosa posò il piatto sul tavolo con un colpo secco.

«A tavola.» ordinò.

Per un momento, in quella cucina, sembrò che la famiglia potesse tornare normale.

Ma la normalità, per Benito, durava sempre poco.

Il lavoro da maestro tornò come torna una cosa che non ami, ma che ti serve.

Un incarico breve.

Una classe di bambini che non avevano colpa.

Un direttore che ti guardava con la faccia di chi pensa: questo mi farà problemi.

Benito entrò nell’aula con il cappotto addosso.

Non si tolse neanche il cappello subito.

I bambini lo fissavano.

Un bambino, in fondo, sussurrò qualcosa e ridacchiò.

Benito lo sentì.

Non perché avesse l’orecchio fino.

Perché certe risate, quando sono contro di te, le senti sempre.

«Silenzio.» disse.

La parola uscì dura.

Troppo dura.

I bambini tacquero.

Benito prese il registro.

Lesse i nomi.

Uno dopo l’altro.

Nomi semplici.

Nomi di famiglie povere.

Quando arrivò all’ultimo, alzò lo sguardo.

«E tu?» chiese.

Un bambino magro si alzò in piedi.

«Mi chiamo Nino, maestro.»

Benito lo guardò.

Nino aveva le mani sporche d’inchiostro.

Gli occhi svegli.

La faccia di chi era già stato rimproverato troppe volte.

Benito fece un passo avanti.

«Sai leggere?»

Nino annuì.

«Allora leggi.» disse Benito, porgendogli un libro.

Il bambino lesse bene.

Benito lo ascoltò in silenzio.

Quando Nino finì, Benito disse:

«Vedi? Si può. Basta volerlo.»

Nino abbassò lo sguardo.

«Io lo voglio.» rispose piano. «Ma poi devo andare nei campi.»

La frase restò nell’aria come una pietra.

Benito non rispose subito.

Si voltò verso la finestra.

Fuori c’era luce, ma non c’era futuro.

In quel momento capì perché la scuola, per lui, era sempre stata una gabbia:

non perché odiava insegnare,

ma perché odiava vedere quanto poco bastasse a spegnere un ragazzo.

La lezione continuò.

Ma quel giorno Benito non riuscì più a parlare con sicurezza.

E la sera, tornando a casa, capì che non avrebbe mai avuto una vita “stabile”.

Non perché fosse destinato a altro.

Ma perché lui non era capace di stare dentro una forma.

La piazza, invece, era una forma che lo accettava.

Non chiedeva permessi.

Non chiedeva orari.

Non chiedeva silenzi.

Chiedeva voce.

Nel 1904 la voce si alzò in tutta Italia.

Sciopero generale.

La parola “sciopero” correva tra le osterie e i cortili come una scintilla.

Qualcuno aveva paura.

Qualcuno rideva.

Qualcuno si preparava.

Benito arrivò in una piazza di Romagna una sera di giugno.

Non era una grande piazza.

Non c’erano palchi.

Solo uomini con le braccia forti e la faccia stanca.

Operai.

Contadini.

Ragazzi che volevano sentirsi grandi.

Uno parlava già, ma la gente ascoltava a metà.

Benito si mise dietro, in silenzio.

Aspettò.

Non perché fosse prudente.

Perché aveva imparato una cosa in Svizzera:

se parli sempre, le parole diventano rumore.

Quando l’uomo finì, qualcuno disse:

«Parla tu, Mussolini.»

Benito fece un passo avanti.

Non era un gesto teatrale.

Era un gesto necessario.

Guardò quelle facce.

E per la prima volta, invece di urlare subito, disse piano:

«Avete lavorato tutto l’anno.»

Qualcuno annuì.

«Avete pagato tutto.»

Qualcuno sputò per terra.

«E quando chiedete qualcosa… vi dicono di stare zitti.»

Un mormorio.

Benito si fermò.

Poi alzò la voce.

«Io vi dico una cosa sola: non state zitti.»

Il silenzio diventò attenzione.

Benito parlò senza leggere.

Senza appunti.

Con parole semplici, dure.

Non citò Marx.

Non fece filosofia.

Disse quello che vedeva:

fame, sfruttamento, paura, umiliazione.

E mentre parlava, capì che quella era la sua vera cattedra.

Non l’aula.

La piazza.

Dopo quel comizio, la notte non fu tranquilla.

Benito camminò lungo una strada laterale con le mani in tasca.

Sentiva ancora il calore della voce in gola.

Aveva detto cose che, fino a poco tempo prima, avrebbe urlato per rabbia.

Stavolta le aveva dette per costruire.

Una figura gli si avvicinò.

Un uomo, cappotto scuro, sigaretta tra le dita.

«Bel discorso.» disse.

Benito lo guardò.

«Chi sei?»

L’uomo fece un mezzo sorriso.

«Uno che ascolta.»

Benito strinse gli occhi.

«E perché ascolti?»

L’uomo buttò la sigaretta.

«Perché qualcuno deve scrivere i nomi.»

Benito capì.

Non fece un passo indietro.

«Scrivilo bene.» disse.

L’uomo lo fissò.

«Tu sei uno che vuole farsi vedere.»

Benito rispose secco:

«Io sono uno che non vuole sparire.»

L’uomo annuì e se ne andò.

Quella notte, a casa, Rosa lo aspettò sveglia.

«Dove sei stato?» chiese.

Benito si tolse il cappotto.

«A parlare.»

Rosa lo guardò con paura.

«E cosa ti dà parlare?»

Benito non rispose subito.

Poi disse:

«Mi dà aria.»

Rosa abbassò lo sguardo.

«E a me…» sussurrò, «mi toglie il sonno.»

Benito rimase fermo.

Non era crudele.

Non era tenero.

Era solo lontano.

E il peggio era che lo sapeva.

Gli anni passarono così:

un lavoro che non lo teneva,

una piazza che lo chiamava,

una madre che pregava,

un padre che rideva,

e un nome che cominciava a comparire, ogni tanto, nei taccuini sbagliati.

Non era ancora il centro di nulla.

Ma era già abbastanza per essere sorvegliato.

E abbastanza per capire che, se voleva contare davvero, non bastava più gridare.

Bisognava organizzare.

Commenti

Una risposta a “Capitolo IV – Il ritorno e la fiamma”

[…] 👉 Vai capitolo 2 – Vai capitolo 4 […]

"Mi piace""Mi piace"