Forlì aveva un odore che Benito conosceva.

Non era un odore preciso, come il ferro della fucina di suo padre o l’inchiostro delle tipografie.

Era un miscuglio di strada, sudore, vino cattivo e rabbia trattenuta.

La rabbia della gente che lavora e non cambia niente.

La rabbia di chi torna a casa con le mani vuote e deve comunque sorridere ai figli.

Benito quella rabbia la sentiva addosso come una camicia ruvida.

Non la indossava per farsi vedere.

La indossava perché era sua.

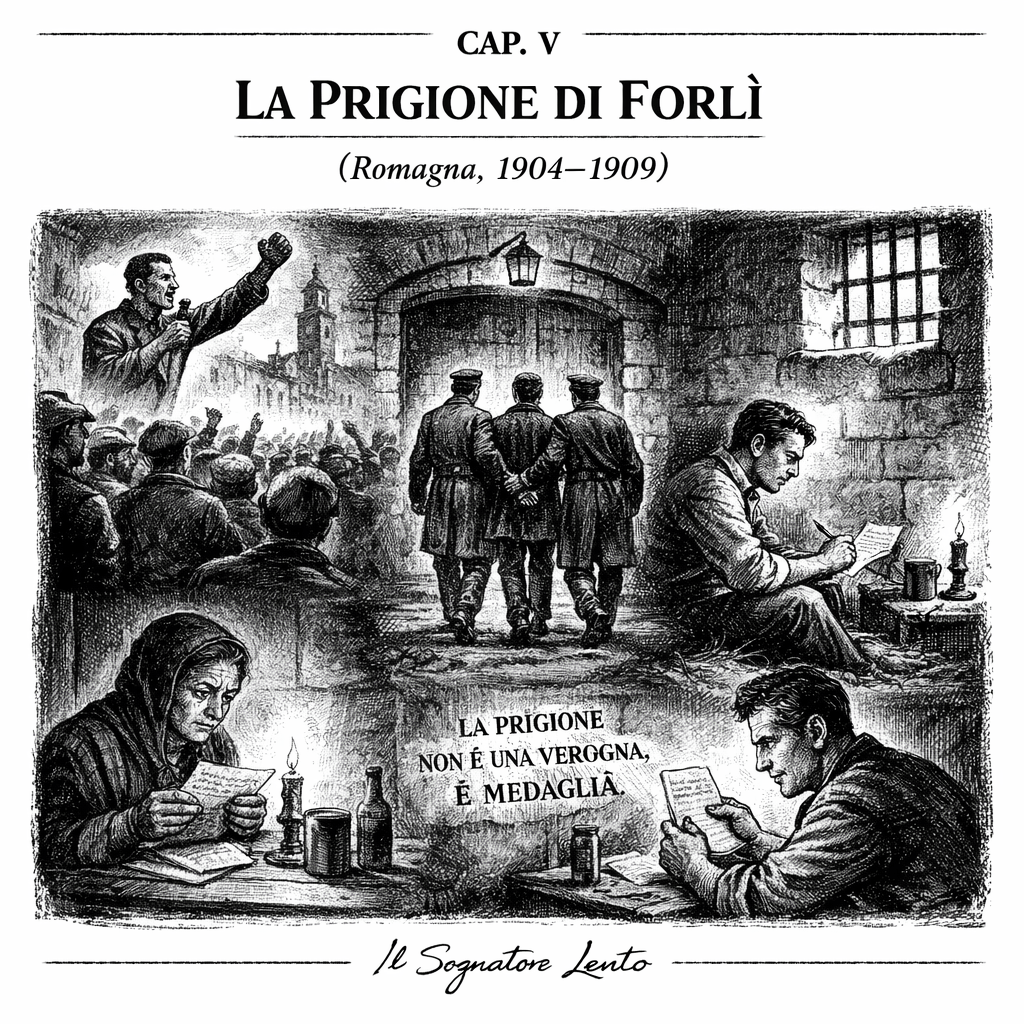

Quella sera la piazza era piena.

Non piena come nelle feste.

Piena come quando sta per succedere qualcosa e nessuno lo dice ad alta voce.

Operai.

Contadini.

Ragazzi con il cappello calato sugli occhi.

Donne che ascoltavano da lontano, con le braccia incrociate.

Qualcuno parlava già, ma le parole scivolavano via.

Benito arrivò tardi, come sempre.

Non per calcolo.

Perché la sua vita non era mai stata puntuale.

Lo riconobbero subito.

«Eccolo!» gridò qualcuno.

Un uomo gli fece spazio.

«Parla tu, Benito. Diglielo tu.»

Benito guardò la folla.

Per un attimo rimase fermo, come se stesse decidendo se valeva la pena.

Poi salì su una sedia.

La sedia scricchiolò sotto il suo peso.

«Basta!» disse.

Non urlò subito.

Disse quella parola come si dice una cosa semplice che tutti sanno ma nessuno ha il coraggio di pronunciare.

«Basta lavorare e stare zitti.»

«Basta chinare la testa.»

«Basta credere che i padroni siano padroni perché Dio li ha fatti così.»

Qualcuno applaudì.

Benito alzò una mano.

«E basta anche con i preti che benedicono la miseria e poi tornano a casa con la pancia piena.»

Il mormorio diventò rumore.

Benito sentì la piazza scaldarsi.

E quando sentì quel calore, fece quello che gli veniva naturale:

spinse.

«Sciopero!» gridò.

La parola esplose come un colpo.

«Sciopero vero!»

«Non uno sciopero da carta!»

«Uno sciopero che si sente nelle ossa!»

Un uomo vicino al bordo della folla si voltò verso un altro.

«È pazzo.» disse.

L’altro rispose:

«No. È uno che non ha paura.»

Benito continuò.

«Se ci vogliono servi, ci troveranno bestie!»

«E se ci vogliono bestie… allora impareranno a temerci!»

Un applauso forte.

Troppo forte.

E come sempre, quando l’applauso diventa troppo forte, arriva la fine.

Li vide entrare dal lato della piazza.

Due carabinieri.

Poi altri.

Passi decisi.

Sguardi già pronti.

Benito li vide e non si fermò.

Non perché fosse coraggioso.

Perché fermarsi, per lui, significava perdere.

E perdere, davanti alla gente, gli sembrava peggio del carcere.

Uno dei carabinieri alzò la voce:

«Mussolini! Scenda subito!»

Benito li guardò dall’alto della sedia.

«Scendo quando ho finito.» disse.

Non era una battuta brillante.

Era una sfida nuda.

Il carabiniere fece un cenno.

Due uomini si fecero avanti, afferrarono la sedia.

La piazza si mosse.

Qualcuno urlò: «Lasciatelo!»

Benito sentì una mano tirarlo per il cappotto.

Cadde giù, male.

Atterrò in piedi, ma per un attimo perse l’equilibrio.

E quello, per lui, era già un’umiliazione.

Il carabiniere gli mise una mano sul braccio.

«In nome della legge…»

Benito scattò.

«Quale legge?» ringhiò. «Quella che difende chi ruba e punisce chi ha fame?»

Il carabiniere lo strinse più forte.

«Basta.»

Benito non resistette davvero.

Non perché fosse mansueto.

Perché capì subito che quella volta non serviva.

Si lasciò trascinare via.

Ma mentre lo portavano, non abbassò lo sguardo.

Guardò la folla.

E disse una frase soltanto, senza urlare:

«Ricordatevi di questa sera.»

Rosa lo seppe la mattina dopo.

La notizia arrivò come arrivano le cose brutte nei paesi: prima come voce, poi come certezza.

Rosa rimase ferma in cucina, con le mani bagnate.

Il piatto le scivolò quasi dalle dita.

«Di nuovo…» sussurrò.

Non disse perché.

Non disse come.

Disse solo di nuovo, come se la vita le stesse ripetendo la stessa ferita.

Alessandro invece rise.

Ma non era una risata allegra.

Era una risata che aveva dentro orgoglio e rabbia insieme.

«Finalmente.» disse.

Rosa si voltò verso di lui.

«Finalmente cosa?»

Alessandro la guardò.

«Finalmente lo prendono sul serio.»

Il carcere di Forlì non aveva nulla di epico.

Aveva muri umidi.

Aveva un odore di paglia marcia e minestra scotta.

Aveva il rumore delle chiavi che girano nella serratura.

Quando la porta si chiuse alle spalle di Benito, il suono fu secco.

Un suono che non lasciava spazio alle illusioni.

Benito guardò la cella.

Un pagliericcio.

Una coperta ruvida.

Un secchio.

La finestra era alta e piccola.

Non era fatta per guardare fuori.

Era fatta per ricordarti che fuori esisteva un mondo che non potevi toccare.

Benito si sedette sul letto.

Per un attimo non disse nulla.

Non pensò a un discorso.

Non pensò alla folla.

Pensò a una cosa semplice:

Quanto tempo mi stanno rubando?

Poi, subito dopo, arrivò l’altra domanda:

E se questo tempo lo usassi io?

Dopo qualche giorno gli portarono carta e penna.

Non per gentilezza.

Perché un prigioniero che scrive dà meno fastidio di un prigioniero che urla.

Benito prese il foglio e rimase fermo.

La mano sospesa.

Aveva parlato tutta la vita come se ogni parola fosse un colpo.

Ma scrivere era diverso.

Scrivere ti obbliga a stare con te stesso.

E Benito, con se stesso, non era mai stato in pace.

Cominciò con una frase che gli venne naturale, quasi senza pensarci:

Ho avuto una giovinezza avventurosa e tempestosa.

Si fermò.

Rilesse.

Sì.

Era vero.

Ma era anche un modo per darsi importanza.

E quella cosa gli piacque.

Gli piacque perché, in cella, non aveva altro.

Scrisse ancora.

Non raccontava per confessarsi.

Raccontava per costruirsi.

Ogni episodio diventava prova.

Ogni ferita diventava medaglia.

Ogni fame diventava forza.

Non era ancora propaganda.

Era qualcosa di più intimo e più pericoloso:

era l’inizio di una leggenda che lui stesso stava imparando a credere.

Le lettere arrivavano una volta ogni tanto.

Una di Rosa, sempre uguale nel tono anche quando cambiavano le parole.

Scrittura ordinata.

Frasi controllate.

Benito, figlio mio…

Dio ti vede…

Non buttare via la tua vita…

Pensa alla scuola…

Benito leggeva e non rispondeva subito.

Non perché non amasse sua madre.

Ma perché la fede di Rosa lo faceva sentire giudicato, anche quando lei non lo voleva.

Poi arrivò una lettera di Alessandro.

Poche righe.

Scrittura più grossa.

Parole che sembravano martellate.

La prigione non è vergogna.

È medaglia.

Non piegarti.

Benito sorrise.

Quella sì che era una lingua che capiva.

Eppure, quella notte, rimase sveglio.

Perché dentro di lui, tra quelle due voci, c’era una domanda che non riusciva a spegnere:

E se nessuno dei due avesse ragione?

Rachele arrivò nei suoi pensieri come arriva l’acqua quando hai sete.

Non era poesia.

Era bisogno.

Non era un amore pulito.

Era un appiglio.

Benito la vedeva con la mente: il volto, le mani, il modo in cui lo guardava senza farsi incantare del tutto.

Non lo trattava come un santo.

Non lo trattava come un capo.

Lo trattava come un uomo.

E per Benito, che viveva sempre come se dovesse dimostrare qualcosa, quello era quasi un riposo.

Scrisse una riga su di lei.

Una riga soltanto.

Non voleva farla diventare un simbolo.

Voleva tenerla reale.

Ora amo la mia Rachele…

Si fermò.

E per un istante, in quella cella umida, sentì una cosa strana:

una quiete.

Durò poco.

Ma bastò.

Quando uscì, la luce gli sembrò violenta.

Come se il mondo non fosse fatto per essere guardato dopo mesi di muro.

Fece un passo fuori dal carcere e respirò.

Non respirò libertà.

Respirò possibilità.

Aveva pochi soldi.

Aveva un cappotto consumato.

Aveva una fame vecchia e una rabbia nuova.

Ma aveva anche qualcosa che prima non aveva mai avuto davvero:

un testo.

Un modo per raccontarsi.

Un modo per farsi ascoltare anche quando non era su una sedia in una piazza.

Camminò a testa alta.

Non perché fosse già arrivato.

Ma perché aveva capito una cosa semplice:

se il mondo voleva chiuderlo,

lui avrebbe imparato ad aprirsi una strada scrivendo.

E parlando.

Sempre.a invisibile: la certezza che nulla avrebbe potuto fermarlo.

Vai capitolo 4 – Vai capitolo 6

Commenti

2 risposte a “Capitolo V – Il carcere di Forlì e La mia vita (1909)”

[…] Vai capitolo 3 – Vai capitolo 5 […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] Vai capitolo 5 – Vai capitolo 7 […]

"Mi piace""Mi piace"