(1911–1912)

Quando arrivò la notizia, Forlì non era ancora sveglia del tutto.

Le botteghe avevano appena tirato su le serrande.

Le strade avevano ancora l’odore della notte: vino, fumo, terra bagnata.

Ma al Caffè della stazione il giornale era già sul tavolo.

Un titolo grande, pieno di orgoglio:

L’ITALIA IN LIBIA.

Benito lo lesse in piedi, senza sedersi.

Lesse una volta.

Poi un’altra.

E sentì salire qualcosa che non era rabbia soltanto.

Era disgusto.

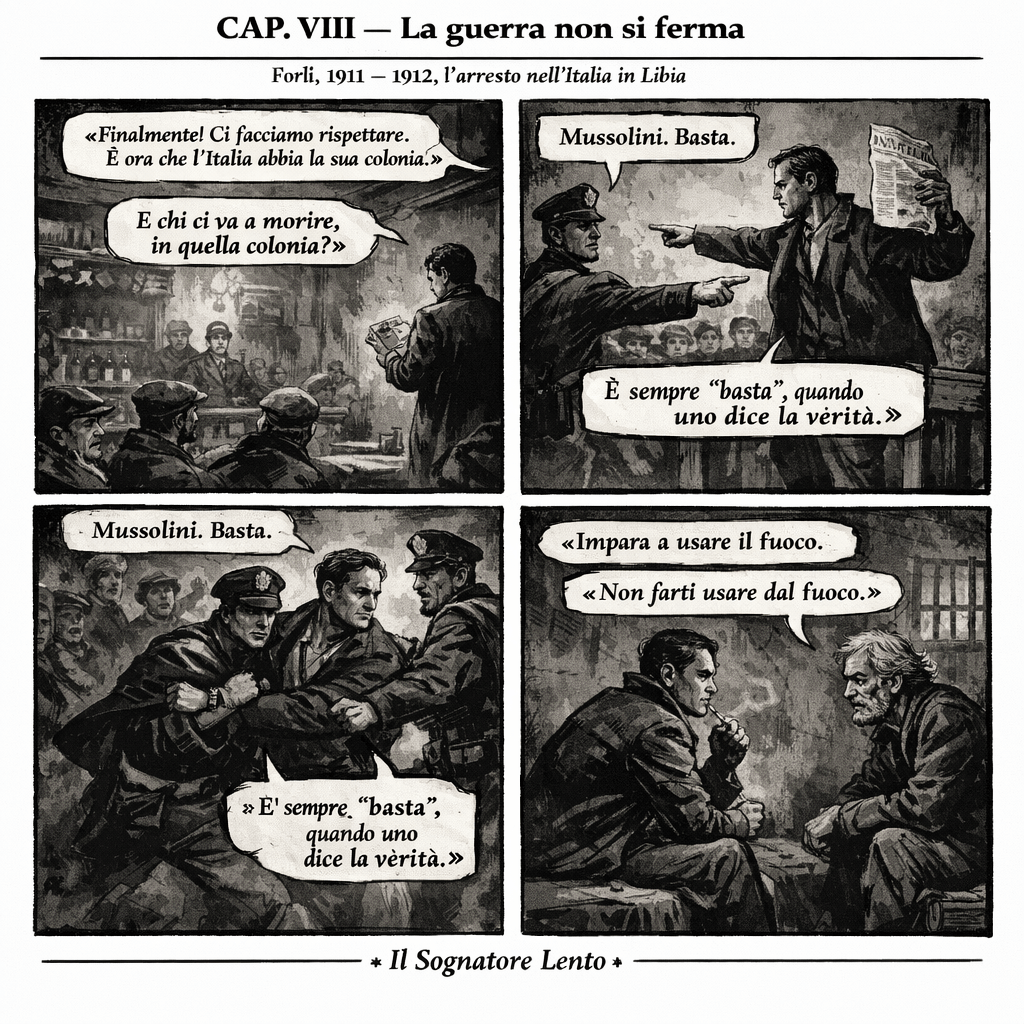

Un uomo vicino a lui batté il dito sul giornale e disse, soddisfatto:

«Finalmente! Ci facciamo rispettare. È ora che l’Italia abbia la sua colonia.»

Benito alzò gli occhi.

Lo guardò come si guarda uno che parla senza sapere.

«Colonia…» ripeté piano.

Poi aggiunse: «E chi ci va a morire, in quella colonia?»

L’uomo scrollò le spalle.

«I soldati.»

Benito fece un mezzo sorriso.

Non era un sorriso gentile.

«No. Ci vanno i contadini.» disse.

«Ci vanno quelli che non hanno niente. Quelli che firmano perché non sanno nemmeno cosa stanno firmando.»

L’uomo si irrigidì.

«Ma è per l’onore della patria.»

Benito si avvicinò di un passo.

«L’onore non riempie lo stomaco.» disse.

«E non fa tornare i figli.»

Quella sera, in redazione, il tavolo era pieno di fogli.

Il tipografo aspettava.

«Se non chiudete, io stampo domani.» disse.

Benito non rispose.

Aveva già il titolo in testa.

Lo scrisse su un foglio bianco, con la matita.

Non grande.

Non elegante.

Duro.

CONTRO LA GUERRA.

Un compagno, seduto accanto, fece una smorfia.

«Così ci mettiamo contro tutto il paese.»

Benito non alzò la testa.

«Il paese non è quello che scrivono i giornali.» disse.

«Il paese è quello che lavora e muore.»

Un altro intervenne:

«Ma anche nel Partito qualcuno tentenna. Dicono: “Calma”. Dicono: “Non provocare”.»

Benito si fermò.

La matita rimase sospesa.

Poi la punta tornò sul foglio.

«Chi dice “calma” davanti a una guerra…» disse, «è già dalla parte dei generali.»

Scrisse l’articolo in una sola notte.

Non perché fosse facile.

Perché non riusciva a dormire.

Ogni frase gli veniva addosso come un colpo.

Ogni parola doveva ferire.

Non voleva convincere i già convinti.

Voleva spaccare il silenzio.

Quando finì, rilesse.

E cancellò una frase che suonava troppo bella.

Non gli serviva bellezza.

Gli serviva verità.

Alla fine lasciò una riga, semplice, brutale:

Questa guerra è un delitto.

Il tipografo lesse, alzò le sopracciglia.

«Se stampo questo, domani mi chiudono.»

Benito lo fissò.

«Allora stampalo bene.» disse.

«Così almeno vale la pena chiudere.»

La piazza arrivò subito.

Non quella delle feste.

Quella delle facce scure, delle mani spaccate, dei cappelli abbassati sugli occhi.

Benito salì su un tavolo davanti all’osteria.

Sotto, operai.

Contadini.

Donne con i bambini stretti al petto.

E qualcuno, in fondo, con la divisa.

Benito lo vide.

Non cambiò tono.

Alzò il giornale e lo agitò.

«Vi dicono che è gloria.» gridò.

«Vi dicono che è orgoglio.»

«Vi dicono che è lavoro.»

Fece una pausa.

E la pausa fece più rumore di un urlo.

«Ma io vi dico una cosa sola.» disse.

«È sangue. È fame. È morte nel deserto.»

Qualcuno urlò:

«E allora che dobbiamo fare?»

Benito serrò la mascella.

«Non partire.» disse.

«Non obbedire.»

«Non regalare la vita a chi non vi regala niente.»

La folla cominciò a muoversi.

Non in ordine.

Non con disciplina.

Come si muove una rabbia quando trova finalmente una voce.

Il primo spintone arrivò da dietro.

Un carabiniere si fece avanti.

«Scioglietevi.» disse.

Nessuno si sciolse.

Benito non scese dal tavolo.

«Scioglierci?» ripeté.

«Per farvi lavorare più comodi?»

Il carabiniere lo guardò dritto.

«Mussolini.» disse piano. «Basta.»

Benito sorrise.

«È sempre “basta”, quando uno dice la verità.»

Due uomini lo afferrarono.

La folla reagì.

Urla.

Spinte.

Un pugno.

Poi un altro.

Benito venne trascinato via mentre continuava a parlare.

Non per eroismo.

Per istinto.

Perché stare zitto gli sembrava peggio della prigione.

La cella di Forlì lo accolse con la stessa umidità.

Gli stessi muri.

Lo stesso pagliericcio.

Ma questa volta non era solo.

La sua fama lo precedeva.

Una guardia, passando, lo guardò con disprezzo.

«Qui dentro non fai comizi.» disse.

Benito si sedette sul letto e si tolse le scarpe.

«Io parlo anche ai muri.» rispose.

La guardia scosse la testa.

«Sei proprio stupido.»

Benito lo guardò, calmo.

«No.» disse. «Sono pericoloso. È diverso.»

In cella con lui c’era un vecchio anarchico.

Capelli bianchi, occhi duri, una tosse secca che sembrava non finire mai.

«Tu sei quello del giornale.» disse il vecchio.

Benito annuì.

Il vecchio sputò per terra.

«Bruci troppo in fretta.» disse.

Benito si irrigidì.

«E lei invece?»

Il vecchio sorrise senza allegria.

«Io ho bruciato tutto.» rispose.

«E mi è rimasta la cenere.»

Benito restò in silenzio.

Poi chiese:

«E allora cosa dovrei fare?»

Il vecchio lo fissò.

«Impara a usare il fuoco.» disse.

«Non farti usare dal fuoco.»

Benito scriveva anche lì.

Scriveva con le dita intorpidite dal freddo.

Scriveva su fogli che uscivano di nascosto.

E fuori, La Lotta di Classe continuava a vivere.

Le parole correvano, anche senza di lui.

E questo gli dava una soddisfazione strana:

non era più solo la sua voce.

Era diventata una cosa che camminava.

Quando uscì, non trovò la pace.

Trovò applausi.

Lo aspettavano fuori dal carcere.

«Viva Mussolini!» gridavano.

Benito alzò una mano, ma non sorrise.

Perché quella parola — viva — suonava sempre fragile.

Uno dei compagni gli disse:

«Hai vinto.»

Benito lo guardò.

«Non ho vinto niente.» rispose.

«Ho solo resistito.»

Poi aggiunse, più piano:

«La guerra non si ferma con un comizio.»

Nel 1912 lo chiamarono al congresso.

Reggio Emilia.

Non era più solo la Romagna.

Era il Partito.

Era la disciplina.

Le correnti.

I riformisti.

Gli intransigenti.

Benito arrivò giovane, alto, con lo sguardo che non abbassava mai.

Non fece inchini.

Non cercò amicizie.

Quando parlò, non parlò come uno che chiede permesso.

Parlò come uno che pretende ascolto.

E qualcuno, tra i delegati, lo guardò con fastidio.

Qualcuno con ammirazione.

Qualcuno con paura.

Perché in quella sala non c’era solo un agitatore.

C’era un uomo che sapeva fare una cosa rara:

mettere parole dove gli altri mettevano prudenza.

Quella notte, in albergo, Benito rimase sveglio.

Non per emozione.

Per fame.

Fame di continuare.

Fame di contare.

E mentre fuori la città dormiva, lui fissava il soffitto e pensava una cosa semplice:

Non mi fermeranno.

Non era una profezia.

Era una dipendenza.