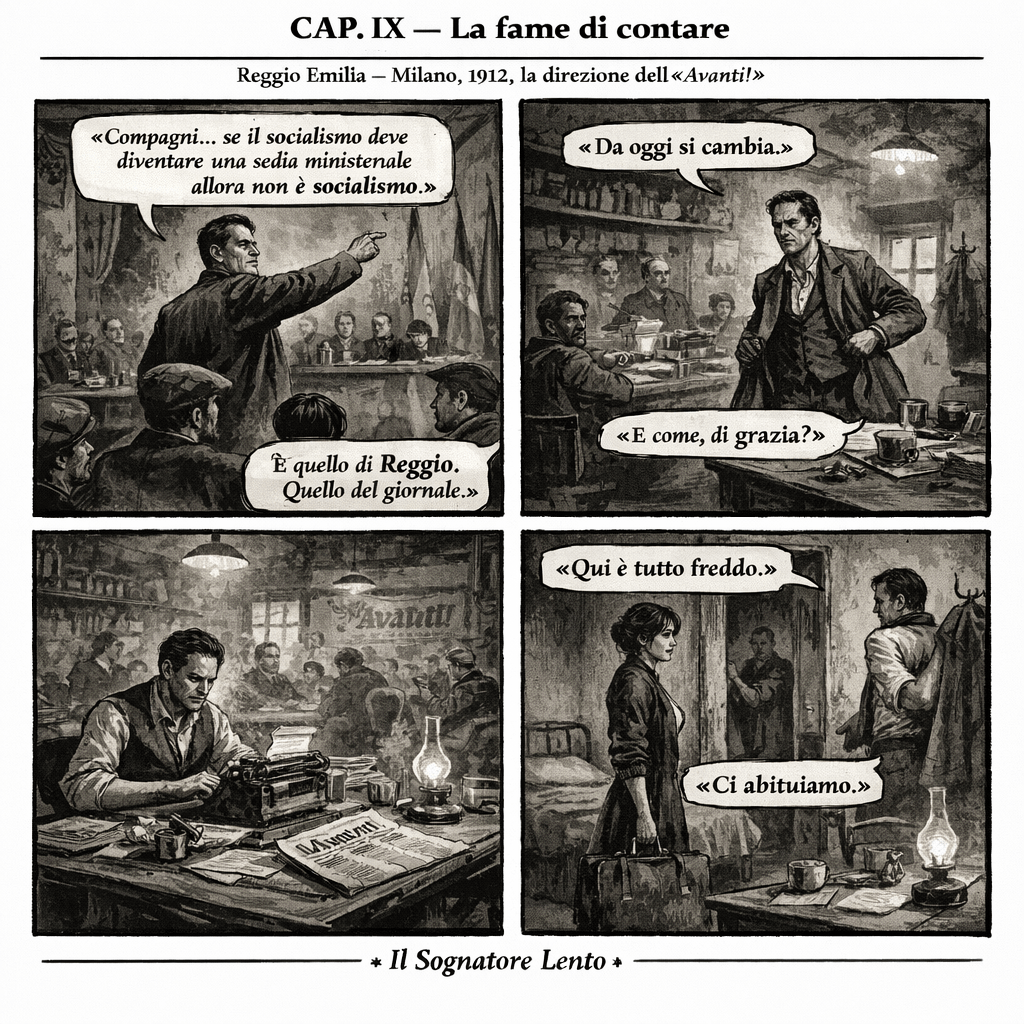

(Reggio Emilia – Milano, 1912)

A Reggio Emilia l’aria sapeva di fumo e di stoffa bagnata.

Le giacche degli uomini erano pesanti, consumate ai gomiti.

I cappelli restavano in mano, come se dentro quella sala nessuno volesse sentirsi troppo comodo.

Si parlava a voce alta già nei corridoi.

Non per entusiasmo.

Per nervi.

Benito arrivò con il passo di chi non cerca nessuno, ma sa che tutti lo guardano.

Non era vestito bene.

Non era elegante.

Era asciutto.

Teso.

Aveva ancora addosso l’odore della tipografia, come una seconda pelle.

Quando entrò nella sala del congresso, qualcuno smise di parlare per un secondo.

Non perché fosse “importante”.

Perché era riconoscibile.

Uno dei delegati, vicino alla porta, sussurrò a un altro:

«È lui. Quello dell’Emilia. Quello del giornale.»

Benito sentì la frase.

Non fece finta di niente.

Si limitò a guardare avanti, senza sorridere.

I riformisti sedevano compatti.

Non avevano la faccia dei traditori, come li chiamavano i più giovani.

Avevano la faccia di uomini stanchi, abituati a trattare, a misurare le parole, a non far saltare tutto per una frase di troppo.

Bissolati parlava con calma, come uno che crede di poter ancora tenere insieme il Partito.

Benito lo ascoltò con le braccia incrociate.

Ogni tanto stringeva la mascella.

Non per rabbia.

Per impazienza.

Accanto a lui un compagno romagnolo mormorò:

«Stanno cercando di salvarsi.»

Benito non rispose.

Si limitò a fissare il palco.

Quando gli diedero la parola, non si alzò subito.

Aspettò mezzo secondo.

Solo mezzo.

Ma bastò.

Come se volesse far capire che non aveva fretta di piacere a nessuno.

Poi si alzò.

Camminò verso il centro.

Non guardò i capi.

Guardò la sala.

Guardò le facce.

Le mani.

Gli occhi.

Quelli che avevano fame.

Quelli che avevano paura.

Quelli che avevano già deciso.

Poi parlò.

Non con una voce “da capo”.

Con una voce tesa, che sembrava trattenere un colpo.

«Compagni…» disse.

La parola “compagni” non era dolce in bocca sua.

Era una presa.

«…se il socialismo deve diventare una sedia ministeriale, allora non è socialismo.»

Un mormorio attraversò la sala.

Qualcuno applaudì.

Qualcuno sibilò.

Benito continuò.

«Non possiamo avere due anime.»

«Una che grida nelle piazze e una che firma con Giolitti.»

«Una che parla di popolo e una che ha paura di disturbare i padroni.»

La frase “disturbare i padroni” fece ridere qualcuno, ma era una risata cattiva.

Benito non rise.

Fece un passo avanti.

«Io non chiedo prudenza.» disse.

«Io chiedo coerenza.»

Si fermò.

Per un attimo sembrò che volesse aggiungere una frase “perfetta”.

Non la trovò.

E non la cercò.

Disse solo:

«Bonomi. Bissolati. Cabrini.»

«Fuori.»

Nessuna poesia.

Nessun giro di parole.

Fuori.

La votazione arrivò come arriva una sentenza.

Le mani alzate.

Le facce tirate.

Gli sguardi che evitavano altri sguardi.

Benito restò immobile.

Non festeggiò.

Non fece il gesto del vincitore.

Guardò soltanto il palco, mentre il verdetto diventava realtà.

Espulsi.

Fuori dal Partito.

Un uomo dietro di lui sussurrò:

«Hai spaccato tutto.»

Benito rispose senza voltarsi:

«Era già spaccato.»

La sera, nella stanza d’albergo, Benito si tolse la giacca e la appese a una sedia.

Non riusciva a dormire.

Non per gioia.

Per tensione.

Per quel silenzio dopo la battaglia, quando il corpo si accorge di essere vivo.

Sentì bussare.

Aprì.

Un dirigente del Partito, un uomo più anziano, con gli occhi stretti e la voce bassa.

«Mussolini.» disse.

Benito non lo invitò a entrare.

L’uomo entrò lo stesso.

Guardò la stanza.

Povera.

Spoglia.

Poi disse:

«Milano.»

Benito lo fissò.

«Che vuol dire Milano?»

L’uomo inspirò piano.

«Vuol dire l’Avanti!.»

«Vuol dire la direzione.»

«Vuol dire che il Partito ti vuole lì.»

Benito non rispose subito.

Per la prima volta da ore, il suo sguardo cambiò.

Non era trionfo.

Era una cosa più pericolosa.

Era fame.

«Quando?» chiese.

«Subito.»

Benito annuì una sola volta.

Come se quella decisione fosse già stata presa dentro di lui, da tempo.

Il treno per Milano puzzava di carbone e di lana.

Benito stava seduto vicino al finestrino, con la valigia ai piedi.

Dentro non c’era quasi niente.

Qualche camicia.

Qualche foglio.

Un quaderno.

E il resto era tutto nella testa.

Fuori scorrevano campi, case basse, stazioni piccole.

Ogni tanto qualcuno lo riconosceva.

Un uomo lo fissò per qualche minuto, poi disse:

«Lei è Mussolini.»

Benito non negò.

«Sì.»

L’uomo fece un mezzo sorriso.

«Quello dell’Avanti!.»

Benito abbassò lo sguardo.

«Non ancora.» rispose.

Milano lo colpì come uno schiaffo.

Non per bellezza.

Per rumore.

Tram.

Fischi.

Fumo.

La città sembrava non fermarsi mai.

Le fabbriche avevano un respiro proprio, e quel respiro era duro.

Benito camminò tra la gente senza guardare troppo.

Ma dentro sentiva una cosa strana:

qui non bastava urlare.

Qui c’erano migliaia di uomini.

E ognuno aveva la sua rabbia.

Se voleva guidarla, doveva imparare un’altra lingua.

La redazione dell’Avanti! era piena di carta.

Carta ovunque.

E uomini che fumavano troppo.

Un giornalista lo guardò entrare e disse:

«Ecco il nuovo direttore.»

Benito lo sentì.

Non rispose.

Si tolse il cappotto.

Lo appese.

Poi guardò il tavolo centrale.

E disse:

«Da oggi si cambia.»

Qualcuno rise.

Qualcuno sbuffò.

Uno disse, con sarcasmo:

«E come, di grazia?»

Benito si avvicinò al tavolo.

«Si scrive più chiaro.»

«Si scrive più duro.»

«E si smette di chiedere permesso.»

Un altro intervenne:

«Così ci sequestrano il giornale.»

Benito lo fissò.

«Allora lo riscriviamo il giorno dopo.» disse.

«Non mi avete chiamato qui per essere prudente.»

Silenzio.

Poi qualcuno abbassò lo sguardo.

Perché capirono una cosa: quell’uomo non era venuto a Milano per “dirigere”.

Era venuto per combattere.

Quella notte Benito scrisse il primo editoriale.

Non era un capolavoro.

Era un colpo.

Le frasi erano corte.

Tagliate.

Come se fossero state martellate.

Quando finì, non lo rilesse con soddisfazione.

Lo rilesse come si rilegge un’arma prima di usarla.

Poi lo consegnò.

E si sedette.

Per un attimo, nel silenzio della redazione, sentì la stanchezza.

Non la stanchezza del corpo.

La stanchezza di chi non sa più fermarsi.

Rachele arrivò qualche settimana dopo.

Non con un abito nuovo.

Con una valigia più pesante della sua.

Quando entrò nella stanza che avevano preso in affitto, guardò le pareti nude.

Guardò il letto.

Guardò la finestra.

Poi guardò Benito.

«Qui è tutto freddo.» disse.

Benito si tolse la giacca.

«Ci abituiamo.»

Rachele non rispose subito.

Poi disse una cosa semplice:

«Tu ti abitui a tutto.»

«Io no.»

Benito la fissò.

Non aveva una risposta pronta.

E per la prima volta, in mezzo a Milano e al giornale e alla politica, capì che non tutto si comandava.

Il mattino dopo l’Avanti! uscì con il suo nome.

Non in prima pagina, enorme.

Solo lì.

Ma bastava.

Perché nelle fabbriche qualcuno lo lesse ad alta voce.

E mentre le parole correvano tra i reparti, Benito era già in redazione, già pronto a scrivere il numero successivo.

Non perché fosse tranquillo.

Perché non sapeva esserlo.