(Milano, giugno 1914)

La notizia entrò in redazione senza bussare.

Un fattorino sudato, la camicia appiccicata alla schiena, il cappello in mano come se fosse colpa sua.

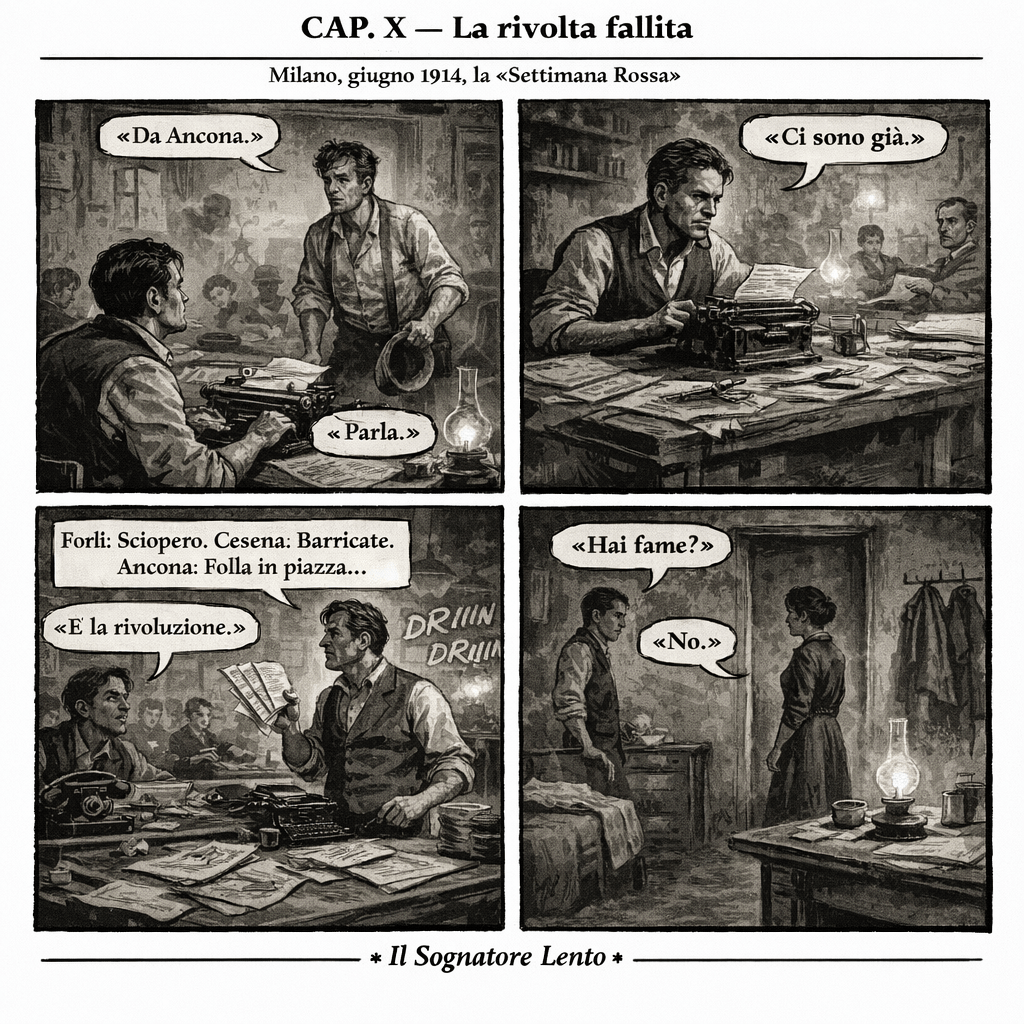

«Da Ancona.» disse.

Benito alzò lo sguardo dalla pagina già piena di correzioni.

Aveva le dita nere d’inchiostro e gli occhi stanchi.

«Parla.» disse.

Il ragazzo deglutì.

«Tre morti.»

Fece una pausa, come se potesse cancellare la frase.

«Carabinieri.»

Per un attimo nessuno parlò.

Solo la macchina da scrivere, in fondo, continuò a battere, tac-tac-tac, come un cuore stupido che non capisce quando fermarsi.

Benito non si alzò.

Prese il foglio.

Lesse.

Rilesse.

Poi lo appoggiò sul tavolo con una calma che non prometteva nulla di buono.

«Tre.» ripeté piano.

Un redattore, più anziano, disse:

«La Questura… ci sequestra se—»

Benito lo interruppe con un gesto secco.

«Non mi interessa.» disse.

E alzò la voce solo di un gradino:

«Non mi interessa più niente, se non questo.»

Indicò il foglio.

«Tre ragazzi.»

Fece un mezzo sorriso senza allegria.

«E loro chiamano questo ordine.»

Quella sera Milano era afosa.

In redazione si sudava anche senza muoversi.

Benito stava in piedi davanti al tavolo, le maniche rimboccate, la giacca buttata su una sedia.

Aveva davanti una pagina bianca.

Lo guardava come si guarda una porta chiusa.

Un compagno gli disse:

«Se scrivi troppo duro, il Partito si spaventa.»

Benito non si girò nemmeno.

«Il Partito ha paura da sempre.» rispose.

Poi prese la penna.

«Io no.»

Scrisse la prima riga.

La cancellò.

Ne scrisse un’altra.

La cancellò ancora.

Non perché fosse indeciso.

Perché, per la prima volta da giorni, sentiva addosso una cosa che non gli piaceva:

la misura.

E lui non amava misurarsi.

Amava rompere.

Alla fine si fermò.

E scrisse, senza ornamenti:

Non è più tempo di parole.

Rimase fermo a guardare quella frase.

Non era poesia.

Era una frustata.

Un redattore, seduto poco distante, sussurrò:

«Così li mandi in piazza.»

Benito alzò gli occhi.

«Ci sono già.» disse.

Poi aggiunse: «Io non mando nessuno. Io scrivo quello che vedo.»

E riprese.

La tipografia era un forno.

Il tipografo lo guardò arrivare con le bozze in mano.

«Di nuovo notte?» chiese.

Benito non rispose.

Appoggiò le pagine sul banco.

Il tipografo lesse la prima riga e sbuffò.

«Vi chiudono.»

Benito lo fissò.

«Allora stampiamo prima.» disse.

Il tipografo scosse la testa, ma prese i fogli.

Le macchine cominciarono a lavorare.

E il rumore sembrò subito più politico di qualsiasi comizio.

Ferraglia.

Fumo.

Carta.

Benito osservava la pagina che nasceva.

E dentro sentiva la stessa cosa che sentiva davanti a una piazza piena:

non gioia.

Potere.

Non il potere dei palazzi.

Il potere di far muovere la gente con una riga.

Quella consapevolezza lo scaldò più del forno della tipografia.

E allo stesso tempo — senza che lo ammettesse — lo spaventò.

Il giorno dopo, i telegrammi cominciarono ad arrivare.

Uno dopo l’altro.

Come colpi.

Forlì: sciopero.

Cesena: barricate.

Ancona: folla in piazza.

Bologna: cariche.

Ravenna: campane a martello.

La redazione sembrava un centro di guerra.

Il telefono squillava.

Le mani correvano.

Qualcuno gridava: «Un altro telegramma!»

Benito leggeva e non commentava.

Non esultava.

Non si commuoveva.

Si limitava a registrare, come se dentro avesse un contatore.

E ogni telegramma aggiungeva una cifra.

Un redattore, con gli occhi lucidi, disse:

«È la rivoluzione.»

Benito non rispose subito.

Poi disse una frase che nessuno si aspettava.

«È una rivolta.»

E la parola “rivolta” la pronunciò come una cosa bella e fragile insieme.

Quando la Settimana Rossa bruciò davvero, bruciò in fretta.

Bastò qualche giorno.

Poi arrivò la stanchezza.

La paura.

L’indecisione.

I sindacati frenarono.

Il Partito esitò.

E la fiamma, invece di diventare incendio, si spense come si spegne una torcia quando manca l’aria.

Un pomeriggio, Benito tornò in redazione e trovò i giornalisti più silenziosi del solito.

Sul tavolo c’era un telegramma.

Una sola riga.

Sciopero concluso. Rientro.

Benito lo lesse.

Rimase in piedi.

Non si sedette.

Non imprecò.

Non fece scenate.

Si limitò a guardare il foglio come se fosse una cosa oscena.

Un redattore provò a parlare:

«È finita.»

Benito alzò gli occhi.

«No.» disse.

«È fallita.»

Silenzio.

Poi Benito si sedette finalmente, come se il corpo avesse capito tutto in ritardo.

Prese un foglio.

Scrisse una frase.

Non per il giornale.

Per sé.

La rilesse.

E la lasciò lì, nuda:

Abbiamo avuto tra le mani la rivoluzione, e non abbiamo saputo tenerla.

La sera, tornando a casa, Milano sembrava uguale.

I tram passavano.

La gente camminava.

I lampioni si accendevano.

E proprio quella normalità gli fece male.

Perché per qualche giorno aveva creduto — davvero — che il mondo potesse rovesciarsi.

E invece era rimasto in piedi.

Come sempre.

Rachele lo aspettava.

Lo guardò entrare e capì subito.

Non chiese niente.

Gli tolse il cappotto.

Poi disse:

«Hai fame?»

Benito scosse la testa.

«No.»

Rachele annuì.

Lo conosceva.

Quando diceva “no” così, significava che aveva fame di un’altra cosa.

Una cosa che non si mangia.

Quella notte Benito non dormì.

Non perché la città fosse rumorosa.

Perché dentro aveva una domanda che non lo lasciava:

Se il popolo si accende e poi si spegne… allora cosa manca?

Non era ancora una risposta.

Ma era già una ferita.

E dalle ferite, Benito, aveva sempre saputo ricavare forza.

Non guarivano mai davvero.

Si chiudevano male.

Tiravano.

Facevano male quando cambiava il tempo.

Ma restavano.

E gli ricordavano chi era.

Si alzò dal letto senza accendere la luce.

La stanza era azzurra di buio.

Dal cortile saliva l’odore del carbone bagnato.

Un tram passò lontano, con quel lamento metallico che sembrava un animale stanco.

Milano non dormiva mai del tutto.

Neanche lui.

Si sedette al tavolo.

C’era ancora il giornale del giorno prima, piegato in due.

La parola rivolta gli tornò davanti agli occhi.

La toccò con le dita.

Carta ruvida.

Inchiostro secco.

Tutto già passato.

Così in fretta.

Tre giorni di fuoco.

E poi cenere.

Possibile che bastasse così poco per tornare normali?

Possibile che la rabbia avesse il fiato corto?

Chiudevano le fabbriche.

Urlavano.

Costruivano barricate.

E poi?

Poi qualcuno diceva “calma”.

Qualcuno diceva “trattiamo”.

Qualcuno diceva “aspettiamo”.

E il fuoco diventava brace.

Sempre.

Troppo in fretta.

Benito strinse i pugni sul tavolo.

Non ce l’aveva con la polizia.

Non con i carabinieri.

Non con i padroni.

Quelli facevano il loro mestiere.

Ce l’aveva con la debolezza.

Con quel momento preciso in cui la gente smette di crederci.

Con l’attimo in cui il coraggio diventa paura.

Forse, pensò, non basta accendere.

Forse bisogna tenere acceso.

Dare una forma alla rabbia.

Una direzione.

Una voce che non si spenga dopo il primo urlo.

Non una fiammata.

Un motore.

La parola gli rimase in testa.

Motore.

Qualcosa che continua.

Che spinge.

Che non chiede il permesso di bruciare.

Restò lì seduto a lungo.

Senza scrivere.

Solo a pensare.

E capì una cosa che non avrebbe detto a nessuno:

non gli bastava più raccontare le rivolte.

Voleva guidarle.

Non più soltanto testimone.

Non più soltanto voce.

Qualcosa di diverso.

Qualcosa di più pericoloso.

Fuori, l’alba cominciava a sporcare il cielo.

Un grigio pallido.

Da tipografia.

Benito prese il cappotto.

Prima ancora che la città si svegliasse, stava già camminando verso la redazione.

Con la stessa fame di sempre.

Solo più dura.

Commenti

Una risposta a “Capitolo X – La Settimana Rossa (1914)”

[…] Vai capitolo 8 – Vai capitolo 10 […]

"Mi piace""Mi piace"