(Milano, 1914–1915)

La guerra arrivò come arrivano le cose che non chiedono permesso.

Un giorno era un titolo lontano.

Un altro giorno era un rumore continuo, come un temporale dietro le montagne.

In redazione, la mattina, i giornali stranieri arrivavano piegati male, con l’inchiostro ancora fresco.

Sarajevo.

Austria.

Serbia.

Germania.

Russia.

Francia.

Inghilterra.

Nomi che si accendevano uno dopo l’altro, come micce.

Benito li leggeva in silenzio, con la sigaretta tra le dita.

Un redattore disse:

«Questa volta è grossa.»

Benito non rispose subito.

Poi, senza guardarlo, disse:

«È sempre grossa, quando muoiono i poveri.»

Per settimane l’Avanti! fu chiaro.

Non c’erano dubbi, non c’erano sfumature.

Benito scriveva come se stesse facendo un muro con le parole.

Un muro contro la guerra.

Non è la nostra guerra.

È la guerra dei re.

È la guerra dei banchieri.

È la guerra dei padroni.

In tipografia, quando usciva il giornale, qualcuno diceva:

«Così almeno capiscono.»

E nelle fabbriche lo leggevano ad alta voce, come si legge un avviso di pericolo.

Benito lo sapeva.

E quella certezza lo teneva in piedi.

Ma poi arrivò giugno.

E con giugno tornò una cosa che non gli dava pace:

la Settimana Rossa.

Non la rivolta.

Il vuoto dopo.

Quel momento in cui tutto sembrava possibile, e poi non era successo niente.

Niente di definitivo.

Niente di irreversibile.

Solo sangue e paura e ritorno alla normalità.

Una sera, rimasto solo in redazione, Benito fissò la pagina bianca.

Non riusciva a scrivere.

Non perché non avesse idee.

Perché, per la prima volta, le idee gli sembravano leggere.

Come se non bastassero.

Fece due righe.

Le cancellò.

Poi, senza sapere perché, scrisse sul margine:

Se non si spezza il mondo, il mondo non cambia.

Rilesse.

E sentì un fastidio sottile.

Come se quella frase fosse troppo vera per essere innocente.

In autunno, le discussioni cominciarono.

Non fuori.

Dentro.

Un compagno gli portò un articolo da leggere.

«In Francia i socialisti…» disse.

«Molti sono entrati nel governo. Parlano di difesa, di patria, di necessità.»

Benito alzò lo sguardo.

«E quindi?»

Il compagno esitò.

«E quindi… forse non è così semplice.»

Benito lo fissò.

«La guerra è semplice.» disse.

«Si muore.»

Il compagno annuì, ma non sembrava convinto.

Benito rimase con quel foglio in mano.

Lo lesse.

Poi lo lesse ancora.

E per la prima volta non provò solo rabbia.

Provò curiosità.

Nei giorni successivi Benito cominciò a fare una cosa che non faceva mai.

Cominciò a tacere.

Non in pubblico.

In redazione.

Guardava più di quanto parlasse.

Ascoltava.

E quando ascoltava, sembrava più duro.

Un redattore lo prese da parte:

«Che succede?»

Benito fece un gesto vago.

«Niente.»

Ma “niente”, detto così, significava sempre una cosa precisa:

stava succedendo qualcosa.

Un pomeriggio, mentre correggeva le bozze, Benito si fermò di colpo.

Come se una frase gli fosse entrata sotto pelle.

Disse, piano:

«E se questa guerra…»

Uno dei redattori alzò la testa.

«Se questa guerra cosa?»

Benito non finì subito.

Guardò fuori dalla finestra.

Milano correva.

Tram, operai, fumo.

E lui, improvvisamente, vide una cosa che lo disturbò:

la guerra non era solo morte.

Era anche un terremoto.

Un terremoto che avrebbe potuto spaccare troni, confini, ordini antichi.

«…se questa guerra butta giù tutto?» disse infine.

Il redattore rimase immobile.

«Ma allora è peggio.»

Benito scosse la testa.

«Peggio per chi sta sopra.» disse.

Da quel giorno la parola “neutralità” cominciò a pesargli.

Non perché fosse sbagliata.

Perché gli sembrava passiva.

Una posizione che assomigliava troppo a un’attesa.

E Benito odiava aspettare.

Una sera scrisse una frase, e quando la rilesse capì che era già una crepa:

Forse la guerra farà ciò che noi non siamo riusciti a fare.

La pubblicò.

Non con enfasi.

Quasi nascosta.

Ma bastò.

Il giorno dopo in redazione arrivarono lettere.

Molte.

Una diceva solo:

Che ti prende?

Un’altra:

Non parlare come loro.

Un’altra ancora:

Sei impazzito o sei stato comprato?

Benito lesse tutto senza commentare.

Poi accartocciò una lettera e la buttò nel cestino.

Non con rabbia.

Con freddezza.

E quella freddezza fece paura ai suoi stessi compagni.

Il Partito lo chiamò.

Una riunione.

Una sala piena.

Aria pesante.

Fumo.

Occhi duri.

Benito entrò e sentì subito il rumore dei giudizi.

Non erano parole.

Erano sguardi.

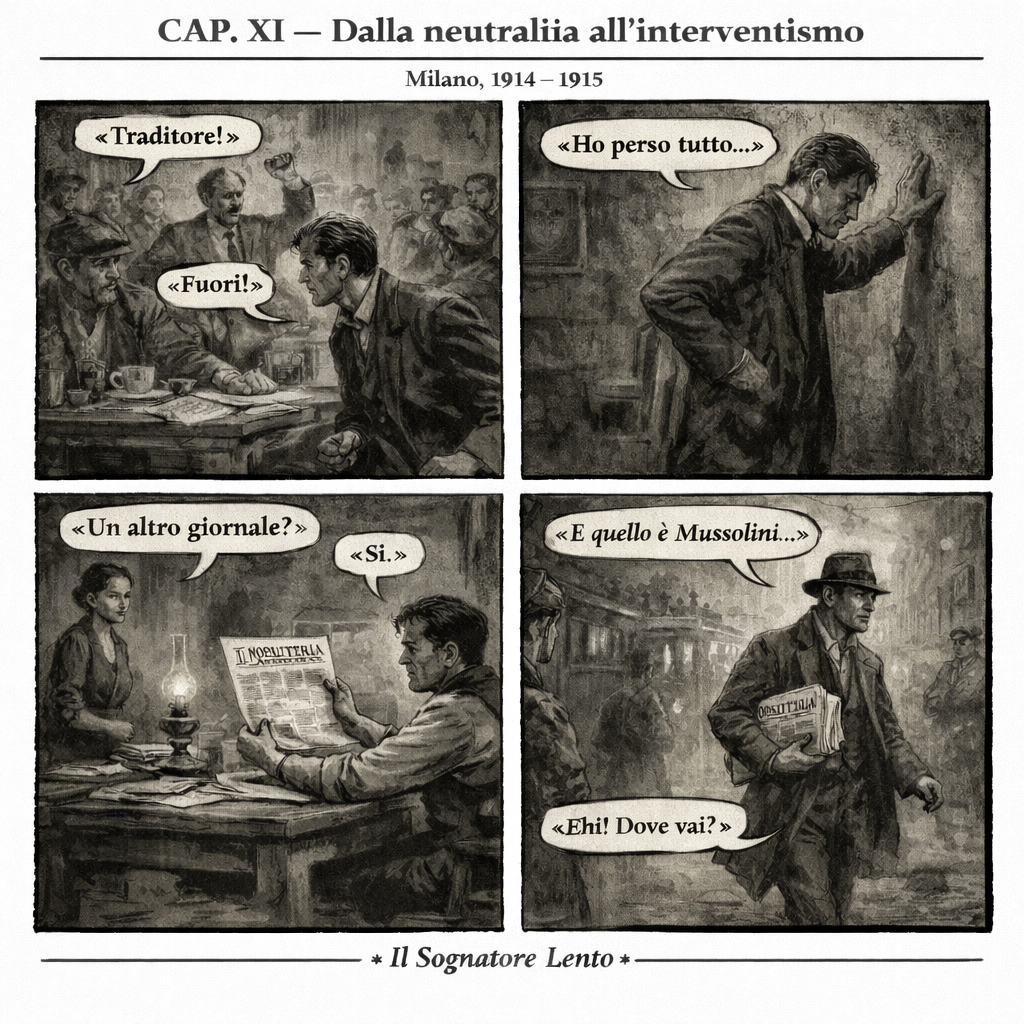

Qualcuno fischiò.

Qualcuno urlò:

«Traditore!»

Benito rimase fermo.

Non fece il gesto del capo.

Non fece teatro.

Si limitò ad aspettare che finissero.

Poi parlò.

«Io non sono diventato nazionalista.» disse.

«Io non ho venduto niente.»

Fece una pausa.

«Io ho solo smesso di credere che basti dire “no” alla guerra per cambiare il mondo.»

Un uomo si alzò.

«Tu vuoi mandare gli operai a morire!»

Benito serrò la mascella.

«Gli operai muoiono già.» disse.

«Muoino in fabbrica. Muoino di fame. Muoino di silenzio.»

Poi alzò la voce di poco:

«E voi volete restare fermi mentre la storia corre?»

Fischi.

Urla.

Qualcuno gridò:

«Fuori!»

Benito li guardò.

E capì, in quell’istante, che non c’era più ritorno.

Non perché lui avesse ragione.

Perché ormai non apparteneva più a loro.

Quando gli dissero che doveva lasciare la direzione dell’Avanti!, non fece scena.

Non implorò.

Non si giustificò.

Uscì.

Semplicemente.

Ma appena fuori, nel corridoio, si fermò.

Appoggiò una mano al muro.

Chiuse gli occhi.

Per un secondo — uno solo — sentì la vertigine.

Aveva perso tutto.

Il giornale.

Il Partito.

La tribuna.

E senza tribuna, Benito era nudo.

Poi aprì gli occhi.

E il vuoto, invece di spaventarlo, gli diede un’idea.

Qualche giorno dopo, in una stanza più piccola, più povera, più fredda, Benito era seduto davanti a un tavolo.

Un tavolo ancora più traballante di quello di Forlì.

Rachele lo guardava.

«Che fai?» chiese.

Benito aveva in mano un foglio con un titolo scritto grande.

IL POPOLO D’ITALIA

Rachele lo lesse.

Non capì subito.

Poi capì troppo.

«Un altro giornale?» disse.

Benito annuì.

«Sì.»

Rachele strinse le labbra.

«E con che soldi?»

Benito non rispose subito.

Quella domanda era una lama.

Perché i soldi non arrivavano mai da soli.

Arrivavano sempre con una mano dietro.

«Li trovo.» disse.

Rachele lo fissò.

«E poi ti diranno che ti sei venduto.»

Benito fece un mezzo sorriso.

«Lo diranno comunque.» rispose.

Il primo numero uscì il 15 novembre.

Poche copie.

Poche pagine.

Ma una febbre enorme.

Benito guardò quel giornale come si guarda un animale appena nato: fragile, ma già capace di mordere.

Scrisse l’editoriale con la stessa mano che aveva scritto contro la guerra.

Solo che adesso la mano tremava meno.

E questo era il segno più inquietante.

Non era più dubbio.

Era scelta.

Fuori, Milano continuava a correre.

E l’Italia, lentamente, si avvicinava al baratro.

Benito camminava in mezzo alla città con il giornale sotto il braccio.

Sentiva insulti.

Sentiva applausi.

Sentiva passi dietro di sé.

E per la prima volta non capiva più chi fossero “i suoi”.

Ma una cosa la capiva benissimo:

non sarebbe tornato indietro.