(Milano, 1914–1915)

La porta della sala si richiuse con un colpo secco.

Non era un colpo forte.

Non era nemmeno un gesto teatrale.

Ma nel silenzio di quel corridoio sembrò uno sparo.

Benito Mussolini rimase fermo per un attimo, con il cappotto addosso e le mani vuote.

Vuote davvero: senza giornale, senza partito, senza una sedia a cui aggrapparsi.

Il fumo dei sigari era rimasto dentro la sala, insieme alle parole che non si sarebbero più ritirate.

“Traditore.”

“Avventurista.”

“Venduto.”

Le aveva sentite tutte.

Non una volta sola.

Ripetute, urlate, sputate.

Eppure la cosa peggiore non era l’insulto.

Era l’ultima frase, quella detta con tono quasi burocratico, come se fosse una firma:

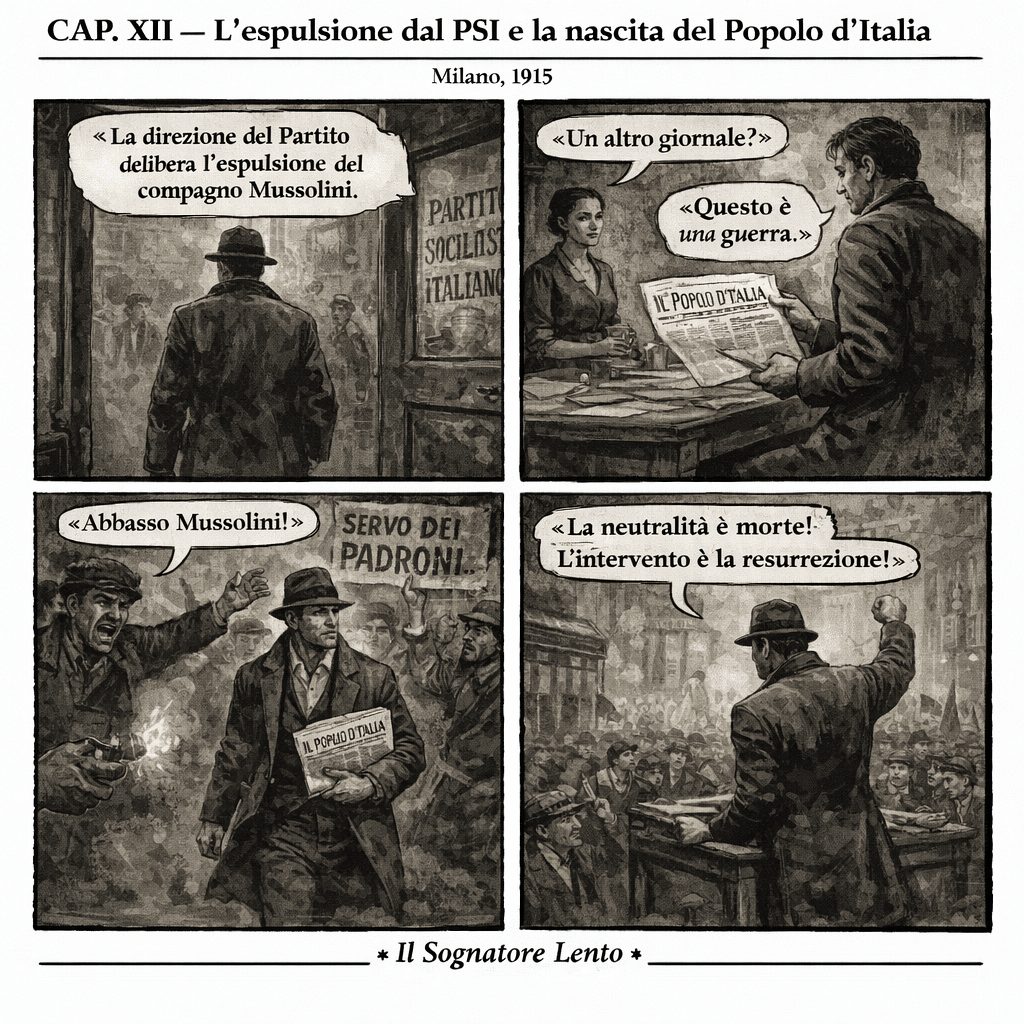

“La direzione del Partito Socialista Italiano delibera l’espulsione del compagno Mussolini.”

Compagno.

La parola suonava già vecchia.

Nel corridoio, un uomo lo raggiunse di corsa.

«Benito…»

Era uno di quelli che fino a ieri gli stringevano la mano in redazione.

Uno che rideva alle sue battute, che si faceva coraggio dietro la sua voce.

Adesso sembrava più piccolo.

«Non ti seguo…» disse, abbassando gli occhi.

«Io… io resto nel Partito.»

Benito lo guardò.

Non con odio.

Con un’attenzione fredda, quasi clinica.

«Fai bene.» disse.

«Lì almeno sai chi comanda.»

L’uomo deglutì.

«Ma tu… tu che fai adesso?»

Benito infilò le mani nelle tasche.

Sorrise appena.

Un sorriso che non scaldava.

«Io?»

Fece una pausa.

«Io non faccio più il bravo ragazzo.»

Fuori, Milano non sapeva nulla.

Milano correva lo stesso.

Tram pieni, operai che uscivano dalle fabbriche con il passo pesante, signori in cappello duro che parlavano di affari, ragazze che attraversavano la strada senza guardare.

E Benito, in mezzo a quel movimento, camminava come uno che ha appena perso il terreno sotto i piedi… ma si rifiuta di cadere.

Il vento gli entrava nel colletto.

Una macchina gli spruzzò fango sulle scarpe.

Non si fermò nemmeno.

Si limitò a stringere la mascella.

Perché se si fosse fermato, avrebbe sentito il vuoto.

E il vuoto, per lui, era sempre stato un nemico.

Rachele lo aspettava in una stanza piccola, con un tavolo e due sedie che non erano mai uguali.

La casa era povera, ma pulita.

Il profumo era quello del pane, del bucato, delle cose che non fanno rumore.

Rachele lo vide entrare e capì subito.

Non serviva chiedere.

Gli bastò guardargli la faccia.

«È finita.» disse lei, piano.

Benito buttò il cappello su una sedia.

«Sì.»

Rachele rimase ferma.

Poi fece un passo avanti.

«E adesso?»

Benito si sedette, come se il corpo avesse improvvisamente ricordato la fatica.

«Adesso…» ripeté.

Guardò le sue mani.

Mani da scrittore e da rissa, mani da maestro e da agitatore.

Mani che non sapevano stare ferme.

«Adesso mi lasciano solo.» disse.

«E credono che io sparisca.»

Rachele non disse nulla.

Ma il suo silenzio era una domanda.

Benito alzò gli occhi.

«E invece io comincio.»

Nei giorni successivi, Milano si riempì di voci.

Non erano voci vere.

Erano quelle che ti arrivano addosso senza che tu le veda.

In osteria qualcuno diceva:

«Mussolini? È finito.»

Un socialista anziano sputava per terra:

«Un cane.»

Un giornalista borghese rideva:

«Adesso chi lo paga?»

E intanto lui camminava.

Camminava come uno che sta misurando la città.

Non cercava consolazione.

Cercava un varco.

Una sera, in una stanza ancora più piccola della sua cucina, Benito parlò con due uomini.

Non erano compagni di Forlì.

Non erano vecchi socialisti.

Erano facce nuove, mezze eleganti, mezze furbe.

Una di quelle facce che sorridono anche quando non ti stanno dando niente.

Uno disse:

«Lei ha un nome. Un pubblico. Una voce.»

Benito lo fissò.

«Ho anche un nemico.» rispose.

L’uomo rise.

«Meglio. Il nemico fa circolare il nome più della pubblicità.»

L’altro appoggiò una busta sul tavolo.

Benito la guardò.

Non la toccò subito.

«Cos’è?» chiese.

«Carta.» disse l’uomo.

«Inchiostro.»

«Tipografia.»

«Un giornale.»

Benito sentì il sangue salire.

Non per gratitudine.

Per istinto.

«E in cambio?» chiese.

Il silenzio durò un attimo.

Poi l’uomo rispose:

«In cambio lei scrive. Lei parla. Lei spinge.»

Benito appoggiò due dita sulla busta.

Non la aprì ancora.

Guardò l’uomo negli occhi.

«Io non mi faccio comprare.» disse.

L’uomo alzò le spalle.

«Nessuno compra un uomo come lei. Un uomo come lei si usa.»

Benito sorrise.

E fu un sorriso pericoloso.

«Sbagliato.» disse.

«Io uso voi.»

Quando tornò a casa, Rachele lo guardò.

Lui appoggiò il cappotto, lentamente.

Poi mise sul tavolo un foglio con un titolo scritto grande, quasi violento:

IL POPOLO D’ITALIA

Rachele lo lesse.

Non disse subito nulla.

Poi parlò, con quella calma dura che aveva solo lei.

«Questo non è un giornale.» disse.

«Questo è una guerra.»

Benito annuì.

«Sì.»

«E tu sei solo.»

Benito la guardò.

«No.» disse.

«Io sono libero.»

Il primo numero uscì il 15 novembre 1914.

Non fu un evento elegante.

Non ci furono feste.

Non ci furono brindisi.

Ci fu solo il rumore della tipografia.

Il respiro caldo delle macchine.

L’inchiostro che macchiava le dita.

E la sensazione che, da quel momento, ogni parola sarebbe costata cara.

Benito prese una copia tra le mani.

La guardò come si guarda un’arma appena costruita.

Non era bella.

Era necessaria.

In prima pagina, il suo editoriale non cercava più di convincere.

Comandava.

La parola “socialismo” c’era ancora, sì.

Ma era un socialismo nuovo, senza casa, senza disciplina, senza partito.

Un socialismo che aveva cambiato pelle.

E lui lo sapeva.

I primi giorni furono un assedio.

Il Partito Socialista reagì come reagiscono gli amori feriti: con rabbia e disprezzo.

Sui muri comparvero scritte:

“ABBASSO MUSSOLINI.”

“SERVO DEI PADRONI.”

In una sede socialista, qualcuno disse ad alta voce:

«Se lo incontrate, sputategli in faccia.»

E qualcuno lo fece davvero.

Una mattina, mentre Benito usciva da una tipografia, un uomo gli lanciò addosso una sputata.

Non era molto.

Ma era abbastanza.

Benito si fermò.

Si asciugò con due dita.

Guardò l’uomo.

«Altro?» chiese.

L’uomo fece un passo indietro.

Perché Mussolini non era tipo da fare la vittima.

Era tipo da restituire.

Eppure, insieme all’odio, arrivò anche qualcosa di peggio.

Arrivò l’ascolto.

Perché il Popolo d’Italia cominciò a circolare.

All’inizio poche copie.

Poi di più.

Poi sempre di più.

In una fabbrica, un operaio disse:

«All’Avanti! parlano di prudenza.»

«Qui invece sembra che qualcuno voglia davvero cambiare qualcosa.»

Un ragazzo, studente, lo ascoltò parlare e disse:

«È come se la guerra fosse una porta.»

E Benito capì che stava succedendo.

Stava costruendo un pubblico nuovo.

Non più solo compagni.

Seguaci.

L’Italia intanto si spaccava.

Neutralisti contro interventisti.

Piazze contro piazze.

Botte, comizi, bandiere.

Milano era un campo di nervi.

E Benito, ogni sera, parlava come se avesse fretta.

Come se sentisse la Storia avvicinarsi e non volesse perderla.

«La neutralità è morte!» urlava.

«L’intervento è la resurrezione!»

La folla gridava.

Qualcuno applaudiva.

Qualcuno lo insultava.

Ma tutti lo guardavano.

E per lui, guardarlo era già mezzo potere.

Quando, nel maggio 1915, la notizia corse per la città — l’Italia avrebbe fatto la guerra — Benito era in redazione.

Un redattore entrò di corsa:

«È fatta.»

Benito non disse subito nulla.

Si alzò lentamente.

Guardò il giornale sul tavolo.

Poi disse, piano:

«Adesso si vede chi ha il coraggio di pagare quello che scrive.»

Quella notte, a casa, Rachele lo guardò mentre si toglieva il cappotto.

«Sei contento?» chiese.

Benito rimase in silenzio.

Poi rispose con una voce diversa dal solito.

Non la voce del comizio.

Non la voce del capo.

Una voce più bassa.

«Non lo so.» disse.

«So solo che non potevo restare fermo.»

Rachele lo fissò.

«E adesso?» chiese.

Benito guardò il muro.

Come se già vedesse le trincee.

«Adesso…» disse.

«Adesso devo dimostrare che non sono solo parole.»

CHIUSURA

Con l’espulsione dal PSI, Mussolini non perse solo un partito.

Perse una famiglia politica.

Perse un linguaggio.

Perse la parola “compagno” detta senza sospetto.

Ma guadagnò ciò che cercava da sempre:

una tribuna tutta sua.

Il Popolo d’Italia non era un giornale qualunque.

Era il primo mattone di una nuova costruzione:

non più un uomo dentro un movimento,

ma un uomo che voleva essere movimento.

E mentre l’Italia entrava nella guerra, Benito Mussolini entrava in un’altra cosa, ancora più pericolosa:

la certezza di poter guidare.