Milano, fine maggio 1915.

Il distretto militare odorava di legno vecchio e sudore trattenuto. Un odore che non aveva niente di patriottico: era quello delle sale d’attesa, dei corridoi stretti, dei corpi che si muovono senza sapere bene perché. C’erano uomini in fila con le mani nelle tasche, occhi bassi, parole spezzate. Qualcuno scherzava, ma era uno scherzo che serviva a non tremare.

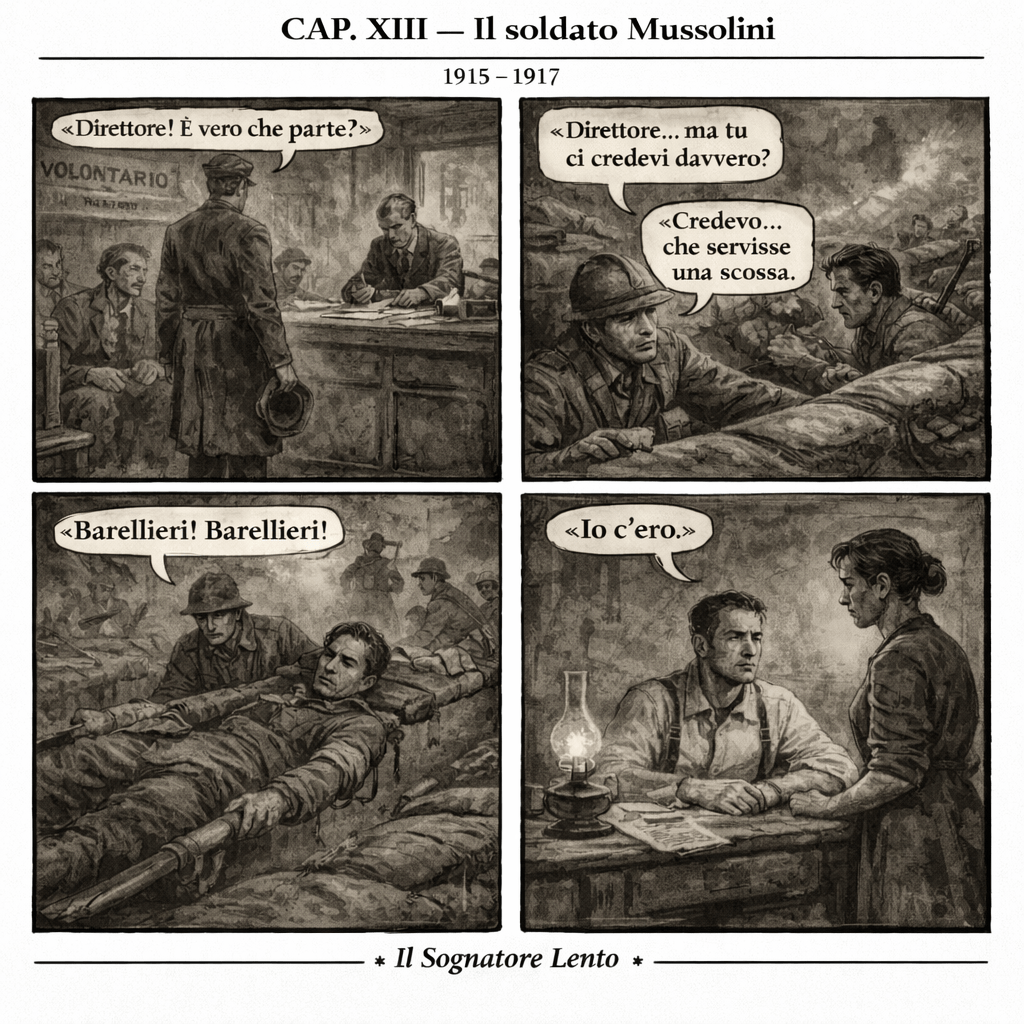

Benito Mussolini stava in piedi con il cappello in mano. Guardava attorno come se quella stanza fosse una redazione più sporca e più muta. Non c’erano titoli da scrivere, non c’erano comizi da incendiare. Solo un registro, una penna, una firma.

Un impiegato con la penna dietro l’orecchio lo squadrò.

«Nome.»

«Mussolini.»

L’uomo sollevò lo sguardo. Un secondo di esitazione, appena un battito. Poi tornò al registro.

«Benito…»

«Sì.»

«Età.»

«Trentadue.»

L’impiegato sputò una sillaba ironica, come se non fosse la prima volta che la vedeva scritta:

«Volontario.»

Non era una domanda.

Benito non rispose subito. Si limitò a prendere la penna quando gliela porsero. La punta graffiò la carta lentamente, come una lama che prova il ferro. Firmò.

Il tratto era deciso, ma non trionfante. Non c’era l’aria da palco. Non c’era nemmeno quella sicurezza da uomo che si sente al centro del mondo. C’era soltanto una frase che gli ronzava dentro da giorni, insistente, quasi ossessiva:

se scrivi “pagare di persona”, poi o paghi… o sei niente.

All’uscita un giovane giornalista lo riconobbe e gli si avvicinò come se avesse davanti un titolo già pronto.

«Direttore! È vero che parte?»

Benito strinse il cappotto.

«È vero.»

«Una dichiarazione? Una frase…»

Lo guardò un momento. Non gli piacque l’odore della frase facile. Ma capì anche l’altra verità: Milano viveva di slogan. Il mondo voleva slogan.

Disse solo:

«Ho scritto la guerra. Adesso la vedo.»

E se ne andò.

Quando arrivò al reparto capì subito che il fronte non aveva bisogno della sua voce. Aveva bisogno del suo corpo.

Il 91º Reggimento, Brigata Calabria, era un miscuglio d’Italia. Contadini del Sud con le scarpe troppo grandi, operai del Nord con le mani rotte, ragazzi che non avevano ancora imparato a radersi. La guerra li aveva messi insieme senza chiedere il permesso, come si buttano oggetti diversi nello stesso sacco.

Le prime settimane furono un’umiliazione silenziosa.

Il fucile pesava. Lo zaino tagliava le spalle. Il freddo entrava dove non entrava mai. E soprattutto, lì, nessuno gli chiedeva cosa pensasse.

Durante una marcia un caporale con i baffi corti gli urlò in faccia:

«Oh, professore! Qui si cammina, non si discute!»

Benito serrò la mascella. Per un attimo gli venne voglia di rispondere come rispondeva nelle sale piene, con la frase giusta e l’orgoglio che fa scattare gli applausi. Poi abbassò lo sguardo.

E camminò.

Quella sera, nel buio della baracca, un soldato gli porse mezzo pezzo di pane.

«Tieni.»

Benito lo guardò. L’uomo aveva mani spaccate e occhi stanchi, e una calma che sembrava più antica della guerra stessa.

«Perché?» chiese.

Il soldato scrollò le spalle.

«Perché domani ci sparano addosso uguale. E a stomaco vuoto si muore due volte.»

Benito prese il pane.

«Come ti chiami?»

«Gino. Di Modena.»

Benito annuì piano.

E una voce dentro di lui, una voce che fino a poco tempo prima sapeva solo urlare, gli disse una cosa nuova:

qui il popolo non è una parola. È un viso.

Al fronte la guerra non assomigliava ai giornali.

Assomigliava al fango che ti risucchia le caviglie. All’odore di muffa e latrina. Ai topi grossi quanto gatti. A un cielo basso, sempre uguale, come se la terra avesse deciso di non concedere più spazio al respiro.

E soprattutto assomigliava al rumore.

Il rumore non era mai uno solo. Era un insieme: colpi lontani, crepitii vicini, il sibilo dell’aria e poi l’esplosione. Il corpo imparava a capire prima della mente.

La prima notte in trincea Benito non dormì. Sentiva i respiri degli altri. Sentiva un ragazzo che pregava piano. Sentiva un altro che rideva senza motivo, una risata piccola e malata.

A un certo punto Gino, quello del pane, gli sussurrò:

«Direttore… ma tu ci credevi davvero?»

Benito rimase in silenzio.

Non voleva mentire. Ma non voleva nemmeno confessare.

«Credevo…» disse piano, «che servisse una scossa.»

Gino sbuffò.

«Qua la scossa è ogni giorno.»

Poi aggiunse, senza cattiveria:

«E non si capisce mai a chi serve.»

Benito non rispose.

La trincea gli stava insegnando una cosa nuova: che certe domande non si dominano.

Si subiscono.

Quando c’era una tregua tirava fuori un taccuino.

Non scriveva come scriveva a Milano, con frasi larghe e perfette. Scriveva a scatti. Parole corte. Appunti che odoravano di fumo.

Una sera, mentre una granata esplodeva lontano, scrisse:

La guerra toglie le parole belle. Ti lascia solo quelle necessarie.

Un soldato lo spiò e rise.

«Che fai? Poesie?»

Benito alzò gli occhi.

«No.»

«E allora?»

Esitò un istante.

«Cerco di ricordare quello che vedo.»

L’altro fece spallucce.

«Allora scrivi questo: oggi ho cagato nel fango e mi hanno sparato addosso mentre lo facevo.»

Risero in due.

E quella risata breve, sporca, gli sembrò più vera di cento comizi.

Le sue lettere e i suoi pezzi arrivavano comunque al Popolo d’Italia.

A Milano li pubblicavano con una cornice eroica: “il direttore in trincea”, “il giornalista-soldato”. Benito lo sapeva.

E una parte di lui lo odiava.

Perché in trincea l’eroismo non aveva faccia. Aveva odore. E soprattutto aveva paura.

Un giorno, dopo un bombardamento lungo, un soldato vomitò dietro un sacco di sabbia.

«Non ce la faccio…»

Un sergente gli diede un calcio leggero, non crudele.

«Ce la fai. Qui ce la fanno tutti.»

Il ragazzo piangeva senza lacrime.

Benito lo guardò e capì che quel “tutti” era una menzogna necessaria.

E si scoprì a pensare, con una precisione che gli fece male:

se un giorno parlerò ancora di popolo… dovrò ricordarmi questa faccia.

Il 23 febbraio 1917 non era una giornata diversa dalle altre.

Ed è proprio questo che rende certe cose più spietate.

Un’esercitazione. Ordini rapidi. Uomini che si muovono per abitudine. Poi un colpo sbagliato. Un attimo fuori tempo.

Il mortaio esplose prima.

Non ci fu una “scena”.

Ci fu un lampo.

Un suono sordo, come se il mondo fosse diventato improvvisamente un muro.

E poi il calore.

Benito sentì le gambe cedere. Cadde nel fumo e nella terra smossa. Provò ad alzarsi ma il corpo non rispose come doveva.

All’inizio non capì nemmeno di essere ferito.

Guardò la manica: sangue.

Guardò il fianco: sangue.

Sentì un soldato urlare:

«Medic! Medic!»

E in mezzo alle urla, un pensiero sciocco, quasi infantile:

Non può finire così. Non qui. Non per un errore.

Qualcuno lo afferrò sotto le ascelle. Qualcuno gli premette un panno contro il corpo.

Benito vide il cielo girare.

E capì la verità più semplice della guerra:

non muori solo per coraggio o per paura.

Muori anche per caso.

All’ospedale militare di Verona c’era odore di disinfettante e carne stanca.

Le lenzuola erano pulite, ma non consolavano. Le schegge erano entrate come parole cattive: troppe, ovunque.

Benito rimase a letto, fermo, settimane. Forse mesi.

Il corpo guariva a pezzi.

E la mente faceva lo stesso.

Una sera sentì due infermieri parlare fuori dalla porta.

«È quello del giornale.»

«Quello che voleva la guerra.»

«Già.»

Non c’era odio nella voce.

C’era qualcosa di peggio: constatazione.

Benito chiuse gli occhi.

Scrisse una riga, con fatica:

Ho pagato.

Poi cancellò.

Perché “pagato” sembrava troppo pulito.

Troppo comodo.

Scrisse invece:

Sono entrato nella guerra da idea. Ne esco da corpo.

Quando tornò a Milano non c’erano fanfare.

C’erano strette di mano. Sguardi. Qualche frase detta troppo forte per farsi sentire.

Il giornale lo celebrò.

Gli amici lo chiamarono “eroe”.

Benito non correggeva nessuno.

Non per modestia.

Perché aveva capito che la parola “eroe” serve più a chi la pronuncia che a chi la riceve.

Rachele lo guardò entrare in casa e notò subito la differenza.

Non era solo la ferita.

Era lo sguardo.

Uno sguardo più chiuso. Più duro. Come se si fosse portato dietro la trincea e l’avesse nascosta dentro.

«Ti fa male?» chiese lei.

Benito non rispose subito.

Poi disse:

«Mi fa male… ricordare.»

Rachele annuì, senza domande.

E in quel silenzio domestico, Benito capì che l’unica cosa rimasta uguale era quella:

una donna che non aveva bisogno di applaudirlo per stargli vicino.

La guerra gli aveva dato ciò che cercava: la prova di non essere solo penna.

Ma gli aveva dato anche ciò che non aveva previsto: un credito nuovo, pericoloso, potente.

Perché adesso poteva dire, senza mentire:

Io c’ero.

E in un’Italia piena di reduci, mutilati, fame e rabbia, quella frase valeva più di qualunque tessera di partito.

Mussolini tornò dal fronte con il corpo segnato e la voce diversa.

Non più soltanto quella del polemista.

Una voce che aveva imparato una lezione terribile:

che gli uomini, quando soffrono insieme, cercano qualcuno che dia un senso al dolore.

E lui, quel qualcuno, cominciava a immaginare di poterlo essere.

Vai capitolo 12 – Vai capitolo 14

Commenti

2 risposte a “Capitolo XIII – Il soldato Mussolini (1915-1917)”

[…] Vai capitolo 11 – Vai capitolo 13 […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] Vai capitolo 13 – Vai capitolo 15 […]

"Mi piace""Mi piace"