Milano, estate 1917.

La città non era più la stessa. Aveva un passo più veloce e un volto più stanco. Il rumore dei tram era identico, ma pareva più duro, come se ogni rotaia avesse imparato a graffiare. Davanti alla stazione, i soldati passavano a gruppi: alcuni avevano la divisa addosso come un vestito troppo grande, altri una fascia al braccio, altri ancora un’andatura spezzata che non era più marcia né passeggiata.

Benito Mussolini scese da un’auto con un movimento breve, trattenuto. La gamba lo tradì per un istante: un dolore secco, come un chiodo battuto male. Si rimise dritto.

Davanti alla sede del Popolo d’Italia qualcuno aprì la porta prima ancora che lui toccasse la maniglia. C’erano strette di mano, pacche sulle spalle, voci che dicevano “Benito!” con un’euforia forzata, come se la guerra avesse insegnato anche questo: ridere per scacciare il peggio.

«Direttore…»

«Direttore, finalmente.»

Benito rispose con cenni brevi. Non cercava scena. Non aveva fiato per la scena.

Entrò in redazione e fu come rientrare in una stanza che gli apparteneva ancora, ma che aveva cambiato odore. Inchiostro e sudore, carta umida, tabacco cattivo. I tavoli erano pieni di bozze e di nomi: morti, dispersi, feriti, vittorie minime, sconfitte grandi.

Una finestra semiaperta portava dentro il rumore della strada. Milano aveva fame. Milano voleva sapere.

Un tipografo, mani nere e occhi chiari, gli fece un mezzo sorriso.

«Oh… allora è vero. Non è rimasto a casa.»

Benito lo guardò e annuì.

«No.»

Il tipografo non aggiunse altro, ma quello sguardo — non ammirazione, non odio: valutazione — gli restò addosso come una divisa bagnata.

Benito appoggiò la mano sul tavolo, prese una bozza, la lesse. Poi disse soltanto:

«Si ricomincia.»

E quella frase, che in un comizio sarebbe stata un grido, lì era quasi un ordine detto sottovoce.

Nei giorni successivi arrivava presto. Camminava ancora male, ma non lo lasciava vedere. Il corpo era un compagno capriccioso: a volte sembrava accettare la pace, a volte gli ricordava, con un colpo improvviso, che la guerra non finisce quando smetti di sparare.

Sedeva alla scrivania e dettava.

Ma non dettava più come prima.

Non era la stessa voce del 1914, quella che strappava applausi e fischi con la stessa frase. Adesso c’era qualcosa di più stretto, come se ogni parola dovesse passare attraverso una ferita.

Un giovane redattore gli porse una lettera.

«Direttore, è arrivata dalla Lombardia. Una madre…»

Benito la prese. Lesse. Non disse nulla.

La lettera non era politica. Non era ideologia. Era fame, paura, un figlio che non scriveva da settimane, un marito tornato con gli occhi vuoti.

Benito posò il foglio sul tavolo. Per un attimo rimase in silenzio, guardando il muro come se ci fosse una mappa invisibile.

«Scriviamo anche per lei,» disse infine.

Il redattore annuì, ma non capì fino in fondo. Benito lo capiva invece: in guerra, il popolo non è un concetto. È una stanza senza pane.

Milano, 24 ottobre 1917.

La notizia entrò in redazione come entra il freddo: senza chiedere permesso.

Un corriere, cappotto aperto, faccia pallida, portò un foglio spiegazzato.

«Direttore… hanno sfondato.»

Benito non alzò subito la testa.

«Dove?»

«Caporetto.»

La parola cadde sul tavolo. Non fece rumore, eppure la stanza sembrò svuotarsi.

Il redattore più anziano, quello che aveva visto già altre crisi, sussurrò:

«È un disastro.»

Benito prese il foglio, lo lesse. Le righe erano poche, ma sembravano infinite: ritirata, caos, migliaia di uomini in fuga, armi abbandonate, ponti intasati.

Una vergogna scritta in fretta.

Benito sentì una cosa che non era rabbia subito. Era qualcosa di più sporco: umiliazione.

Si alzò, fece due passi. La gamba gli tirò, lui non ci badò. Guardò la finestra.

Fuori, Milano continuava. Come se non sapesse ancora. Come se lo sapesse già e non volesse dirlo.

«Non sono i soldati,» disse piano, senza guardare nessuno.

Nessuno rispose.

Benito tornò al tavolo, prese una pagina bianca e la spinse verso di sé come si spinge un nemico.

«Titolo.»

Il redattore aspettò.

Benito rimase un momento immobile. Poi, con una voce che non era più solo di giornalista, disse:

«Caporetto non è la fine. È lo schiaffo.»

E cominciò a dettare.

Non con frasi eleganti. Con colpi.

«Non è il popolo ad aver tradito. Non sono i soldati. Sono i comandi ciechi, la burocrazia imbelle, il vecchio Stato che non sa nemmeno perdere con dignità.»

Si fermò.

Il redattore azzardò: «Direttore… così si mettono contro l’esercito.»

Benito lo guardò di taglio.

«Io non mi metto contro i soldati. Mi metto contro chi li manda a morire e poi li chiama vigliacchi.»

Un silenzio duro.

Poi riprese:

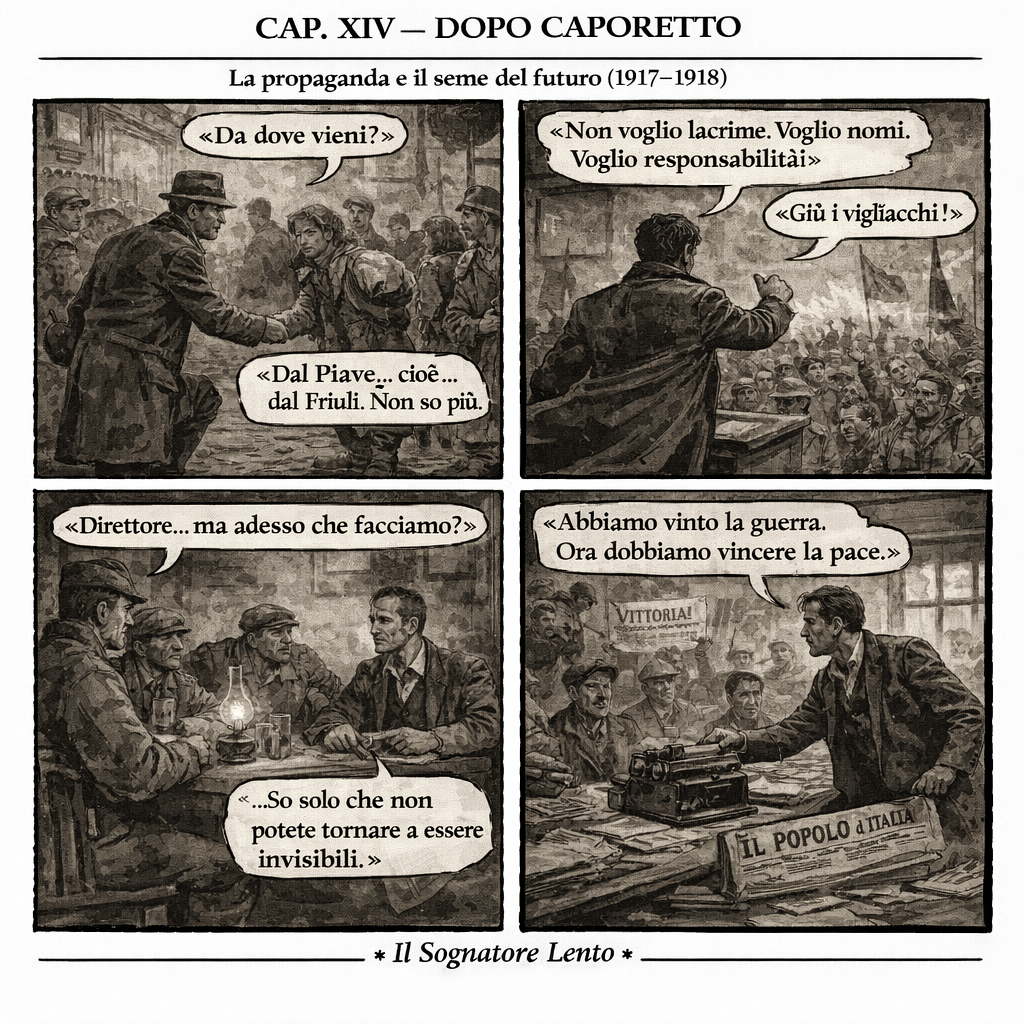

«Non voglio lacrime. Voglio nomi. Voglio responsabilità.»

Quella parola — responsabilità — aveva un peso nuovo nella stanza.

Nessuno disse “Duce”, nessuno lo chiamò “capo”. Ma tutti capirono che, in quel momento, Benito stava imparando qualcosa: che la sconfitta è un materiale politico potentissimo, se sai dargli un nemico.

Le settimane dopo Caporetto Milano cambiò faccia.

Arrivavano sfollati. Donne con sacchi legati male, vecchi con galline, bambini che piangevano senza capire perché si camminasse sempre.

In stazione, i treni sembravano vomitare corpi.

Benito ci andò una volta, senza annunciarlo.

Camminò tra le persone, ascoltò frasi spezzate: “abbiamo lasciato tutto”, “ci hanno detto di scappare”, “non c’era ordine”, “i tedeschi…”

Vide un soldato seduto sul marciapiede, le mani vuote, la faccia sporca. Non piangeva. Fissava un punto a terra come se lì ci fosse un buco che lo chiamava.

Benito si avvicinò.

«Da dove vieni?»

Il soldato alzò gli occhi. Erano occhi stanchi, non feroci.

«Dal Piave… cioè… dal Friuli. Non so più.»

Benito annuì.

Cercò una frase, ma non gli uscì la frase giusta. Gli uscì una cosa più umana:

«Hai mangiato?»

Il soldato fece un mezzo sorriso.

«No.»

Benito frugò nella tasca interna, tirò fuori qualche moneta, le mise sul palmo del ragazzo.

Il soldato lo riconobbe solo allora.

«Voi siete…»

Benito lo interruppe.

«Sono uno che ha avuto fortuna. E che non vuole che la fortuna diventi alibi.»

Il soldato non capì del tutto, ma strinse le monete. Poi disse una cosa semplice:

«Noi abbiamo fatto quello che potevamo. Ma sopra… sopra non sapevano niente.»

Benito tornò in redazione con quella frase in testa. E la trasformò in titolo.

Tra il 1917 e il 1918 i reduci cominciarono a tornare.

Non tornavano come eroi. Tornavano come uomini spostati di posto.

Nelle osterie si vedevano braccia fasciate, occhi che non reggevano la luce, rabbie improvvise per niente. La guerra restava addosso come una lingua imparata male.

Benito andava spesso in quei posti. Non sempre parlava. A volte stava in fondo e ascoltava.

Una sera, un ex fante col cappello in mano lo fissò e disse:

«Direttore… ma adesso che facciamo?»

La domanda non era politica. Era una richiesta di senso.

Benito bevve un sorso e rispose senza slogan:

«Non lo so.»

Un mormorio.

Poi aggiunse:

«So solo che non potete tornare a essere invisibili.»

Quella frase, lì, funzionò più di un comizio.

Perché non prometteva paradisi. Prometteva attenzione.

E i reduci — che avevano dato tutto e ricevuto poco — imparavano a riconoscere chi li usava e chi li ascoltava davvero. Benito, in quei mesi, faceva entrambe le cose.

E forse è proprio questo il punto: stava imparando come si costruisce una folla.

Nel Popolo d’Italia la guerra diventò progressivamente una storia più grande dei fatti.

Non era più solo trincea e morti. Era “rigenerazione”, “disciplina”, “uomini nuovi”.

Ma questa idea non nacque in astratto: nacque dal disprezzo crescente verso lo Stato liberale, verso i discorsi in Parlamento, verso la lentezza.

Benito scriveva come uno che non vuole più attendere.

In redazione ripeteva spesso:

«Basta chiacchiere. Basta ritorno al prima.»

Una volta un collaboratore gli disse:

«Direttore, ma così sembra che la guerra sia stata… una benedizione.»

Benito si irrigidì, poi si calmò. Si guardò le mani: erano pulite, troppo pulite. Eppure, dentro, sentiva ancora la trincea.

«Non è una benedizione,» disse piano. «È una ferita. Ma una ferita può marcire… o può cambiare chi la porta.»

Non era retorica. Era una confessione travestita da idea.

Nel 1918 si respirò un’aria diversa. Il Piave, la resistenza, poi l’attesa.

La guerra sembrava una bestia che non voleva morire, ma cominciava a perdere forza.

E quando arrivò la notizia della vittoria finale, la città esplose come esplodono le città che hanno sofferto troppo: con una gioia nervosa, quasi brutale.

Campane. Urla. Bandierine improvvisate.

Benito non si commosse in pubblico. Non fece il gesto facile.

Tornò in redazione e disse:

«Adesso viene il difficile.»

Il giovane redattore lo guardò.

«Ma… abbiamo vinto.»

Benito scosse il capo.

«Abbiamo vinto la guerra. Ora dobbiamo vincere la pace.»

E lì, dentro quella frase, c’era il seme.

Perché la pace, per milioni di uomini, significava disoccupazione, rabbia, promesse non mantenute, feriti senza lavoro, famiglie senza pane.

E Benito capì che quella massa — se qualcuno le dava un nome e una direzione — poteva diventare una forza.

Tra il 1917 e il 1918, Mussolini fece una cosa essenziale: cambiò pubblico.

Non parlava più solo al “proletariato” o al “partito”. Parlava ai combattenti, ai delusi, a chi si sentiva tradito.

E Caporetto gli offrì il terreno perfetto: la sconfitta come accusa, la vergogna come carburante, la rabbia come lingua comune.

Non era ancora il fascismo.

Ma era già il metodo: prendere il dolore e trasformarlo in discorso, prendere la folla e darle un bersaglio.

Il seme era nella carta stampata, nelle osterie, nei marciapiedi delle stazioni.

E quando la guerra finì, Mussolini non era più soltanto un giornalista:

era un uomo che aveva imparato che la propaganda non è mentire.

È scegliere quale verità fa più rumore.