Non è il cellulare in mano il problema, ma mesi buttati via mentre gli italiani si spezzano la schiena

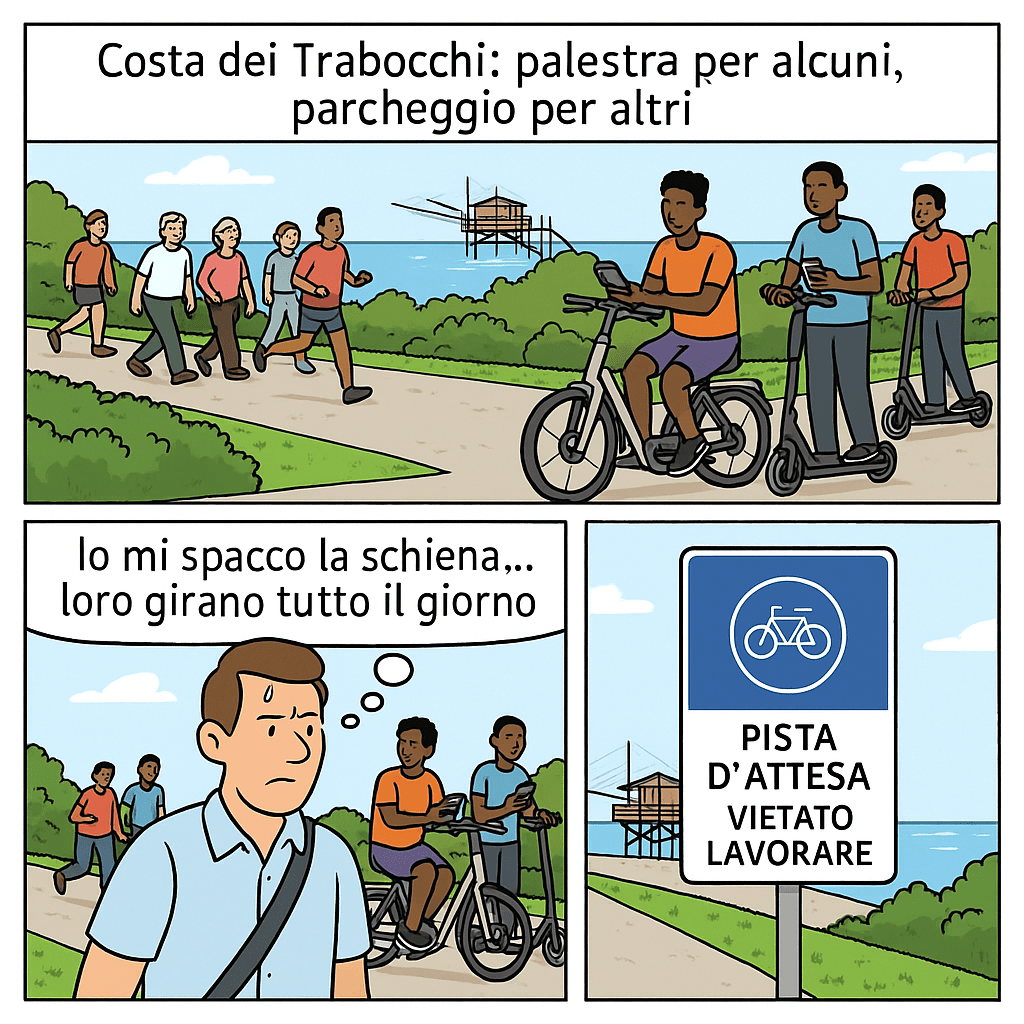

Camminando lungo la pista ciclabile della costa dei Trabocchi, tra Fossacesia e Torino di Sangro, la scena si ripete sempre uguale: famiglie che passeggiano, sportivi che corrono, ciclisti che si allenano. E poi gruppi di giovani stranieri, spesso ospitati in strutture alberghiere adattate a centri di accoglienza, che passano il tempo in bicicletta elettrica, su un monopattino o seduti in compagnia, con lo smartphone in mano.

Per chi vive qui e osserva la quotidianità, la domanda sorge spontanea: “Se non lavorano, come fanno ad avere certe cose? E soprattutto, perché non lavorano, se sono giovani e in salute?”

Non è questione di cellulare

Sul primo punto la risposta è meno misteriosa di quanto sembri. In un centro di accoglienza vitto e alloggio sono garantiti. Non ci sono mutui, affitti o bollette da pagare. Ogni ospite riceve un piccolo contributo giornaliero (il cosiddetto “pocket money”), e spesso arrivano aiuti da parenti all’estero. Basta poco: una ricarica mensile da 50 o 100 euro e si compra un telefono di seconda mano o un monopattino usato.

C’è poi il mercato dei rigenerati e dei ricondizionati: smartphone che sembrano di ultima generazione, ma in realtà hanno già due o tre anni. Lo stesso vale per bici elettriche e monopattini, che si trovano usati a prezzi accessibili o acquistabili a rate.

Ecco perché non ha senso fermarsi al dettaglio del cellulare o della bici elettrica: non è questo il cuore del problema.

La vera ingiustizia

👉 La vera ingiustizia è che decine di ragazzi giovani e sani restino fermi per mesi, senza lavorare, mentre gli italiani continuano a fare sacrifici.

Questa non è accoglienza, è immobilismo. È uno spreco doppio: per loro, che perdono anni preziosi della vita, e per noi, che paghiamo un sistema che non restituisce nulla alla comunità.

Un sistema che paralizza

La burocrazia rallenta, i permessi si fanno attendere, i Comuni restano spettatori. Il risultato è un parcheggio umano. Giovani che non imparano la lingua, non fanno esperienza, non si inseriscono. Rimangono sospesi, in una sorta di limbo che li abitua a vivere di attesa.

E intanto la comunità ospitante vede la contraddizione ogni giorno: famiglie che faticano tra bollette e lavoro precario, pensionati che tirano la cinghia, e ragazzi che girano senza meta.

Servizi utili: un’occasione sprecata

Il paradosso è evidente: mentre i giovani immigrati restano inattivi nelle strutture, i nostri Comuni hanno mille bisogni insoddisfatti. Strade da pulire, giardini da curare, piccole manutenzioni, assistenza agli anziani soli, attività culturali e sportive da supportare.

Le associazioni locali, che organizzano sagre, eventi e iniziative sociali, faticano a trovare volontari. Eppure ci sono decine di ragazzi che passano le giornate in bicicletta, quando potrebbero dare una mano concreta e nello stesso tempo imparare lingua, usi e regole del posto.

In molte realtà italiane già esistono esperienze positive: Comuni che coinvolgono i richiedenti asilo in lavori socialmente utili — raccolta differenziata, cura del verde, supporto a manifestazioni. Non si tratta di lavoro retribuito, è collaborazione. È restituire un po’ del tempo speso qui alla comunità che li accoglie.

Perché a Fossacesia e Torino di Sangro questo non accade? Perché lasciarli girare senza meta, alimentando rabbia e diffidenza, invece di coinvolgerli in attività concrete?

Rispetto reciproco

Accogliere non significa mantenere all’infinito. Significa dare una possibilità, ma anche pretendere un impegno. Il rispetto deve essere reciproco: l’Italia offre ospitalità, chi arriva deve ricambiare con responsabilità.

Continuare così è una presa in giro. Non è giusto per chi lavora duro ogni giorno, non è giusto per chi arriva con speranze di costruirsi un futuro vero.

Conclusione: basta ipocrisie

Diciamolo chiaramente: l’integrazione non nasce dalla bici elettrica o dal cellulare in tasca. Nasce dal lavoro, dalla fatica condivisa, dalla dignità di guadagnarsi qualcosa con le proprie mani.

Se continuiamo a parcheggiare giovani in strutture alberghiere trasformate in dormitori, alimentiamo solo rancore e divisione. Se invece li coinvolgiamo in attività utili al territorio, possiamo trasformare un problema in una risorsa.

La scelta è davanti a noi: continuare a sprecare energie o pretendere che l’accoglienza diventi davvero integrazione.