Dal dopoguerra agli anni ’60, il giorno dell’uccisione del maiale era lavoro, festa e sicurezza per le famiglie montane.

Premessa – Il maiale nelle famiglie contadine del dopoguerra a MontenerodomoPer le famiglie contadine di Montenerodomo nel dopoguerra, il maiale non era soltanto un animale da allevare: era la cassaforte della casa, il vero tesoro che garantiva carne, grasso, insaccati e condimenti per tutto l’anno.

Lo si acquistava piccolo in primavera, spesso con sacrifici economici notevoli, e lo si cresceva per mesi nutrendolo con ghiande, patate, scarti di cucina e granaglie. Ogni famiglia, anche la più povera, cercava di allevarne almeno uno: significava affrontare l’inverno con la certezza di non restare senza cibo.

Il maiale veniva visto come un bene comunitario: non solo sfamava la famiglia, ma permetteva scambi e doni. Un pezzo di salsiccia, un po’ di strutto, un fegatello diventavano pegno di amicizia o riconoscenza verso i vicini, gli anziani soli o chi aveva dato una mano nei campi.

In una società povera e montana, dove il denaro era scarso e i negozi lontani, il maiale rappresentava sicurezza alimentare e dignità: nessuna parte veniva sprecata. Dalla carne fresca ai salumi stagionati, dal lardo allo strutto, dalle cotiche alle ossa, persino il sangue aveva un suo utilizzo in piatti tradizionali.

Per questo il giorno dell’uccisione non era solo lavoro, ma un rituale collettivo che segnava il tempo dell’inverno e rinsaldava i legami sociali. Era la festa del sacrificio, in cui fatica e dolore si mescolavano a gratitudine e abbondanza.

Una settimana prima – La decisione e gli inviti

Il rito cominciava almeno una settimana prima. Era il capofamiglia a fissare la data, scegliendo un giorno d’inverno, quando il freddo avrebbe aiutato a conservare le carni.

Appena presa la decisione, partiva la catena degli inviti. Non servivano biglietti o telefonate: bastava una parola detta alla messa domenicale, un saluto per strada o un messaggio portato da un ragazzo. Invitare significava anche chiedere aiuto, perché nessuna famiglia, da sola, avrebbe potuto sostenere il lavoro lungo e faticoso dell’uccisione.

Intanto si faceva l’inventario degli attrezzi:

- coltelli da scabbare e pelare ben affilati,

- secchi e ceste pulite,

- corde e travi,

- assi di legno con quattro piedi tondi che fungevano da banco di lavoro, (l’uort marzuol)

- e soprattutto il callàre grande (la callar), che avrebbe bollito l’acqua necessaria a pelare il maiale e rimuoverne le setole.

Le donne mettevano da parte panni puliti, indispensabili per coprire e asciugare le carni. Gli uomini e i ragazzi raccoglievano legna per alimentare il fuoco che avrebbe scaldato l’acqua. E nell’aria già si parlava dei piatti che si sarebbero gustati: si iniziava con baccalà e peperoni con pane casereccio o (pizz d fur) questo appena dopo l’uccisione, poi il sanguinaccio con le cipolle e peperoncino piccante dopo aver levato le setole e appeso l’animale e poi veniva il grande pranzo.

La sera della vigilia – L’attesa e la colazione

La sera prima del grande giorno il maiale veniva lasciato a digiuno, chiuso nel recinto o nella stalla, per rendere più agevole il lavoro del mattino. Il capofamiglia controllava gli strumenti: l’asse ben ferma, le corde, il coltello più tagliente. Il callàre l callar) veniva riempito e posto pronto sul fuoco, perché all’alba dovesse già sobbollire.

In casa, intanto, le donne preparavano la colazione rituale, che avrebbe dato forza ai parenti e ai vicini giunti per aiutare. Non era una colazione qualsiasi: il piatto che apriva la giornata era il baccalà con i peperoni , cucinato in abbondanza, accompagnato da pane casereccio o (pizz d fur) e vino rosso. Una pietanza semplice, ma ricca di energia, che segnava l’inizio di una giornata solenne.

La vigilia era fatta di attesa e silenzi: gli uomini parlavano poco, le donne si muovevano tra cucina e camino, i bambini percepivano che stava per accadere qualcosa di importante. Tutti sapevano che l’indomani sarebbe stato un giorno di fatica, ma anche di abbondanza e festa.

Le prime ore – Il fuoco e l’acqua

Alle tre o quattro del mattino il capofamiglia e la moglie erano già in piedi.

Accendevano il fuoco sotto al callàre, riempito d’acqua che doveva arrivare a bollore per la pelatura. La fiamma andava alimentata con legna asciutta, che bruciava forte e costante. Vicino al focolare, la brocca di terracotta era sempre pronta: serviva ad attingere l’acqua senza che si raffreddasse, dettaglio prezioso in una giornata così lunga.

Intanto il capofamiglia metteva in ordine coltelli, corde e lu ort marzuol – il tavolo di legno con quattro piedi tondi – mentre la moglie, oltre a curare il fuoco, si dedicava alla cucina. C’era molto da preparare: il caffè con le pizzelle calde per l’arrivo dei parenti, ma soprattutto il baccalà con peperoni secchi, servito con pane e focacce appena sfornate e accompagnato da vino rosso. Quella era la “precolazione”, che avrebbe dato forza a chi si accingeva ad affrontare la fatica dell’uccisione.

L’alba – Il rito dell’uccisione

Verso le sette–sette e mezza arrivavano parenti e vicini. Dopo un caffè veloce e qualche parola, si passava al momento più solenne.

All’aperto veniva sistemato lu ort marzuol; il maiale, con una corda legata al muso a mo’ di museruola, veniva condotto fuori. Se era grande si usavano pali per sollevarlo, altrimenti quattro o cinque uomini lo prendevano di peso e lo adagiavano sul banco.

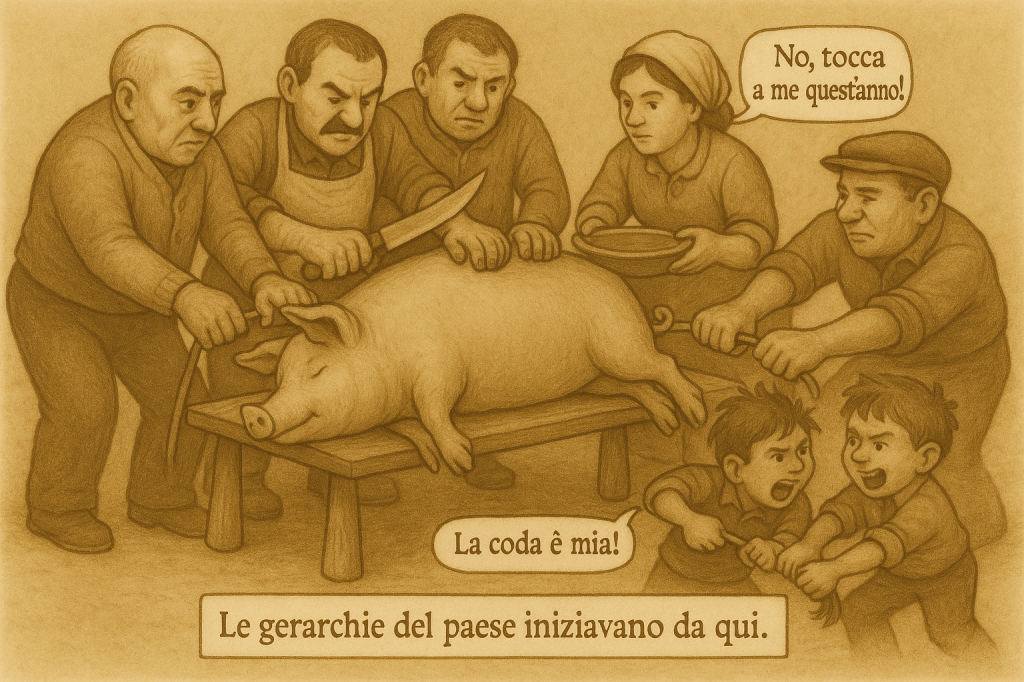

Ognuno afferrava una zampa, mentre vicino alla testa si posizionava il norcino, l’esperto: con una mano teneva la corda fissata al muso, con l’altra impugnava il coltello affilato. Al suo fianco, una donna aspettava con un tegame per raccogliere il sangue. Se la mano del norcino era sicura, tutto si concludeva in pochi istanti; altre volte ci voleva più tempo. E intanto i ragazzi litigavano per il piccolo privilegio di tenere la coda, orgogliosi di partecipare al rito.

La pelatura e la colazione del sangue

Subito dopo l’uccisione non c’era tempo per lunghe pause. In casa ci si concedeva solo una precolazione veloce: un piatto di baccalà con i peperoni secchi, pane casereccio, focacce appena sfornate e un bicchiere di vino rosso versato generoso. Era un momento rapido, quasi di passaggio: giusto il tempo di scaldarsi, scambiarsi due parole e riprendere fiato, perché il lavoro fuori non poteva aspettare.

Si tornava accanto al maiale. Lì il callàre ribolliva da ore, alimentato con legna asciutta che non smetteva mai di ardere. L’acqua bollente veniva versata sul corpo dell’animale, e subito dopo mani esperte, armate di coltelli affilati, iniziavano a raschiare via le setole. Il vapore saliva denso, avvolgendo le persone e velando l’aria di un odore acre e penetrante.

Spesso questo lavoro avveniva sotto la neve. I fiocchi cadevano lenti e silenziosi, si posavano sugli abiti scuri dei contadini e si scioglievano a contatto con il calore dell’acqua. Era uno spettacolo contrastante: il bianco del paesaggio, il gelo che pungeva le mani e il volto, e intorno il calore del vapore che saliva dal corpo del maiale. Una scena che nessuno dimenticava, perché univa la durezza del lavoro alla poesia della natura invernale.

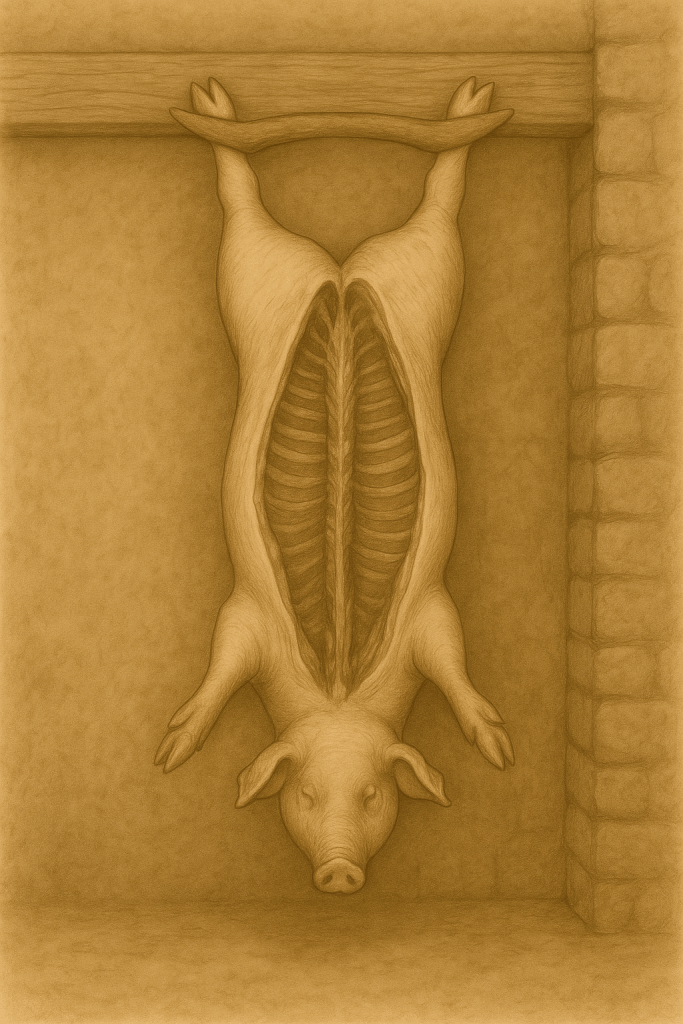

Una volta ripulito, il maiale veniva appeso a una trave fissata al muro. Ai piedi si infilava l’amm’ier, l’attrezzo di legno che lo manteneva ben aperto. Lì si lavava con cura, goccia dopo goccia, e si lasciava pronto per la fase successiva: l’apertura, quando carne e interiora sarebbero state divise e lavorate.

Solo allora si tornava in casa, questa volta con calma, per consumare la colazione vera. Protagonista era il sangue rappreso: tagliato a fettine e fritto in padella con cipolle dorate e peperoncino piccante. Il suo profumo forte riempiva la cucina, mentre il crepitio dell’olio sul fuoco faceva da sottofondo alle voci e alle risate. Era un piatto che scaldava lo stomaco e ridava energia a chi aveva trascorso il mattino nel gelo.

Seduti intorno al tavolo, con il pane fresco pronto a raccogliere ogni boccone, tutti sapevano che quella era solo la prima ricompensa di una lunga giornata.

L’apertura del maiale

Dopo la pelatura e l’appensione, il maiale restava a scolare qualche minuto, fermo e immobile contro la trave. Poi arrivava uno dei momenti più delicati: l’apertura. Tutti si stringevano intorno, in silenzio, perché lì servivano mani esperte.

Il norcino (il macellaio), con la giacca pesante e il coltello affilato, si avvicinava al petto dell’animale. Con gesti lenti ma sicuri iniziava a incidere, tracciando un taglio netto e preciso. Nessuno fiatava: si sentiva solo il rumore secco della lama che penetrava e il respiro trattenuto degli uomini che osservavano.

Il primo pezzo ad essere tolto era sempre lo stesso: una parte di sterno. Non veniva conservata, ma consegnata subito alle donne in cucina. Lì prendeva vita il cif e ciaf, il piatto che a mezzogiorno avrebbe profumato tutta la casa, cucinato con carne fresca, patate, peperoni secchi, peperoncino e vino.

Poi si passava alle interiora. Cuore, polmoni, stomaco e intestini venivano estratti uno ad uno, con attenzione. Le donne, già pronte con mastelli d’acqua calda e fredda, si occupavano di lavarli e ripulirli più volte. Era un lavoro lungo e meticoloso, ma indispensabile: dai budelli dipendeva la buona riuscita di salsicce e salami, mentre stomaco e altre parti finivano in ricette che appartenevano alla memoria della comunità.

Il fegato, lucido e scuro, non veniva mai cucinato subito, ma destinato a un prodotto speciale: la salsiccia di fegato. Mescolato con carne, grasso, spezie e vino, veniva insaccato nei budelli ben lavati e diventava un salume dal sapore forte e inconfondibile, che non poteva mancare nelle dispense. Era il gusto più deciso della montagna, quello che riportava al lavoro nei campi e alle serate d’inverno davanti al camino.

E il sangue, raccolto al mattino, aveva un doppio destino. Una parte serviva per la colazione vera, tagliato a fettine e fritto con cipolle e peperoncino piccante: un piatto forte, che scaldava lo stomaco e ridava energia a chi aveva passato ore al gelo. Il resto, invece, veniva messo da parte e lavorato nei giorni seguenti: da un lato il sanguinaccio dolce, preparato con zucchero, cacao e spezie; dall’altro il sanguinaccio salato, insaccato e conservato come un salume a tutti gli effetti.

Così, passo dopo passo, il maiale si trasformava da animale allevato per un anno intero nella certezza di nutrimento e sicurezza per i mesi a venire. E attorno a quel lavoro, in cui nulla andava sprecato, la comunità ritrovava il senso profondo dello stare insieme.

Dopo l’apertura – la conservazione e il valore del lardo

Una volta completata l’apertura, il maiale non veniva lavorato tutto in un solo giorno. Dopo averlo svuotato e ripulito, veniva riportato in casa e appeso in cantina, dove l’aria fredda dell’inverno lo manteneva integro. Lì restava qualche giorno, sospeso, per rassodarsi e prepararsi al depezzamento: cosce e spalle per i prosciutti, lonze e capocolli per la stagionatura, costate e pancette per i salumi.

Il lardo, invece, veniva subito messo da parte, perché aveva un valore speciale. A Montenerodomo, dove il clima rigido non permetteva di coltivare ulivi, l’olio era merce rara e preziosa. Così il lardo diventava il condimento principale dei poveri: tagliato a dadini insaporiva minestre, legumi e zuppe, sostituendo ciò che in pianura e sulla costa si faceva con l’olio.

Le famiglie più benestanti, che allevavano due o tre maiali, potevano permettersi di vendere i prosciutti o scambiarli con olio proveniente dalla valle e dalla costa. Quelle più povere, invece, si affidavano quasi esclusivamente al lardo per attraversare l’inverno.

All’epoca, contrariamente a oggi, il maiale non si voleva magro: doveva essere grasso. Più grasso era, maggiore era la sicurezza alimentare della famiglia. Il grasso era ricchezza, abbondanza, garanzia di sopravvivenza nei mesi difficili.

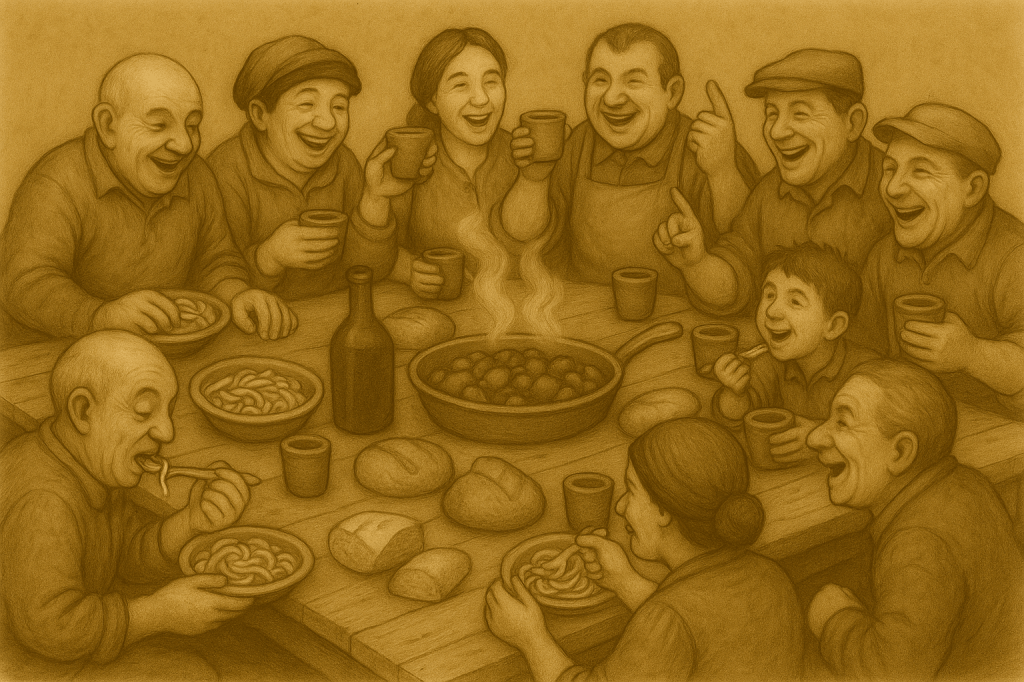

Il pranzo e la festa

Il pranzo del giorno cominciava con la pasta al ragù, piatto immancabile nelle giornate solenni. Non aveva un legame diretto con la carne appena macellata, ma era la portata che apriva la festa: abbondante, saporita, capace di mettere tutti intorno alla tavola dopo le fatiche del mattino.

Poi arrivava il vero protagonista: il cif e ciaf. Carne di maiale tagliata a pezzi, patate, peperoni secchi, peperoncino e vino rosso. Tutto finiva in padella, a friggere nello strutto, fino a riempire la casa di un profumo inconfondibile, che sapeva di festa e di abbondanza.

In paese, la festa durava in genere fino al pomeriggio: dopo pranzo si beveva ancora un bicchiere insieme, si chiacchierava davanti al camino, e poi ciascuno tornava a casa propria.

Nelle contrade, invece, lo spirito era diverso. La sera si riscaldavano gli avanzi del pranzo e la festa ricominciava. Bastava un bicchiere di vino e il suono allegro delle “2 bott”, l’organetto tipico abruzzese, per trasformare la stanchezza in balli, canti e risate che duravano fino a notte fonda.

Conclusione

Così si svolgeva, passo dopo passo, il rito dell’uccisione del maiale a Montenerodomo nel dopoguerra: un intreccio di lavoro, sacrificio e festa. Una giornata intera in cui la fatica si mescolava al cibo, alla musica, al vino e alle risate.

Per le famiglie contadine era molto più di un atto pratico: era un momento che garantiva sicurezza alimentare per i mesi a venire e che rinsaldava i legami tra parenti e vicini. Ognuno aveva il suo ruolo: gli uomini alla forza, le donne alla cucina e alle pulizie pazienti, i ragazzi alla coda o ai piccoli compiti che li facevano sentire grandi. Nessuno restava escluso, perché il maiale apparteneva a tutti.

Oggi questa pratica è quasi scomparsa, sostituita da regole igieniche, macelli e abitudini alimentari diverse. Ma nella memoria degli anziani resta vivo il ricordo di quel giorno d’inverno che trasformava la casa in un’officina di lavoro e di festa, in cui nulla andava sprecato e tutto aveva un senso.

Il maiale era davvero la cassaforte dei contadini, e la sua uccisione non era soltanto macellazione: era un rito comunitario, capace di trasformare il gelo delle montagne in calore umano e comunitario.

“Ma nonostante il calore di questi riti, la vita restava dura: presto nuove sfide avrebbero spinto molti monteneresi a cercare altrove la propria sopravvivenza.”