Milano, marzo 1919.

La guerra era finita, ma la città non aveva imparato la pace.

Le vetrine erano piene e i portafogli vuoti. Il pane costava più di ieri e meno di domani. La gente camminava veloce come se avesse un treno da prendere, anche quando non aveva un posto dove andare.

Davanti ai portoni delle fabbriche, gli uomini sostavano in gruppi, mani in tasca, occhi bassi. Qualcuno fumava senza accendere davvero la sigaretta: la teneva lì, tra le labbra, solo per ricordarsi che aveva ancora un gesto normale.

I reduci tornavano a casa e scoprivano di essere diventati estranei.

Nessuno li chiamava eroi. Li chiamavano “quelli della guerra” con un tono che poteva voler dire gratitudine o fastidio.

E in quell’aria di risentimento e miseria, le parole correvano più veloci dei tram: vittoria mutilata, tradimento, scioperi, fabbriche occupate, Russia, bolscevichi.

Milano era una città che si stava cercando un bersaglio.

Al Popolo d’Italia l’odore era sempre lo stesso: carta, inchiostro e notti senza sonno.

Benito Mussolini arrivò presto, come faceva da mesi. La gamba ferita lo costringeva a un passo che odiava: leggermente cauto. Lui non era un uomo cauto.

Posò il cappotto, guardò le bozze, ascoltò a metà le notizie che gli rovesciavano addosso: scioperi, comizi, assalti, la polizia che caricava, i padroni che chiedevano protezione, i socialisti che crescevano.

Un redattore gli porse un foglio.

«Direttore, da Torino… occupazione di officine.»

Benito lesse, poi lasciò cadere il foglio sul tavolo.

«L’Italia brucia e nessuno ha l’estintore. Tutti vogliono il fuoco, finché non gli entra in casa.»

Il redattore esitò.

«E noi… cosa facciamo?»

Benito non rispose subito. Guardò una fotografia appesa male al muro: soldati in trincea, visi sporchi, occhi giovani. Sentì un brivido al fianco, dove le schegge gli ricordavano ancora il nome della guerra.

«Noi facciamo una cosa semplice,» disse. «Smettiamo di chiedere permesso.»

Nei giorni prima del 23 marzo, Milano gli portò addosso gente diversa.

Non un partito: una miscela.

C’erano ex socialisti rimasti senza casa politica.

C’erano nazionalisti delusi, pieni di parole e di rancore.

C’erano arditi con l’aria di chi non sa più vivere senza rischio.

C’erano futuristi, e con loro un rumore speciale: non solo voce, ma spettacolo.

Marinetti arrivò una sera in redazione come entra un attore in un teatro: cappotto scuro, sorriso in punta, energia nervosa.

«Caro Mussolini, bisogna spaccare la vecchia Italia come un piatto di porcellana!» disse, senza nemmeno sedersi.

Benito lo guardò e fece un mezzo sorriso.

«Io vorrei spaccarla… ma poi bisogna anche raccogliere i cocci. E farci qualcosa.»

Marinetti rise.

«Tu pensi già da costruttore. Io penso da incendiario.»

«Meglio. Mi serve anche uno che accenda.»

Quella frase, detta quasi per scherzo, rimase sospesa.

E in quel sospeso si capiva già una cosa: Benito non cercava amici. Cercava strumenti.

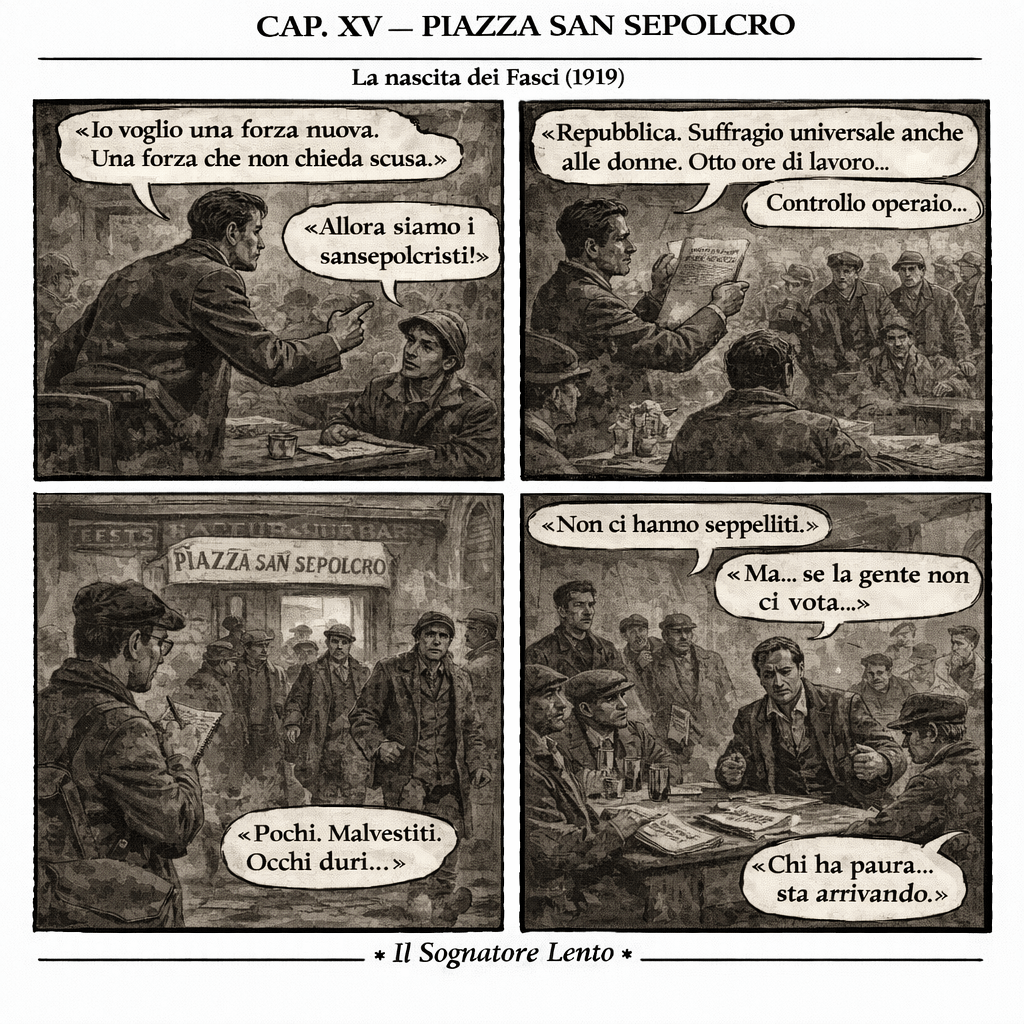

Il 23 marzo 1919 la sala era modesta, più simile a un dopolavoro che a un luogo destinato a entrare nei libri.

Le sedie erano diverse, messe insieme come capitava. L’aria odorava di umidità, tabacco, cappotti bagnati. Qualcuno aveva portato fango dentro con le scarpe.

Arrivarono in duecento, forse poco più.

Non molti.

Ma rumorosi.

Si sentivano parole spezzate: «traditi», «inermi», «rossi», «prefetti», «servono uomini», «servono bastoni», «servono idee».

Benito entrò senza teatralità. Non fece aspettare.

Salì davanti con un movimento misurato — per non mostrare la gamba — e appoggiò una mano al tavolo. Guardò la sala come si guarda un gruppo di uomini prima di una marcia: non per abbracciarli, ma per contarli.

Poi disse:

«Siamo pochi. È vero. Ma siamo vivi.»

Un mormorio.

«E chi ha visto la morte,» continuò, «non torna a casa per diventare un impiegato del passato.»

Qualcuno applaudì. Qualcuno fischiò per entusiasmo, come si faceva allo stadio.

Benito alzò appena una mano.

«Non vi ho chiamati qui per fare poesia. Vi ho chiamati qui perché l’Italia è un campo senza padrone.»

Una voce dal fondo gridò:

«E i socialisti?»

Benito si fermò un istante. Non rispose con rabbia, come avrebbe fatto anni prima. Rispose con freddezza.

«I socialisti urlano. E urlare è facile. Ma quando hai la piazza in mano devi anche decidere cosa farne.»

Un uomo con i baffi, vicino alla prima fila, disse:

«E voi, cosa volete fare?»

Benito lo guardò dritto.

«Io voglio una forza nuova. Una forza che non chieda scusa.»

La parola “sansepolcristi” nacque quasi lì, come un soprannome che diventa etichetta.

Uno rise:

«Allora siamo i sansepolcristi!»

Un altro ripeté, più serio:

«Sansepolcristi.»

La sala si scaldò.

Perché gli uomini, quando sono spaesati, amano una cosa più del pane: un nome.

Benito capì subito che quella parola era utile.

Non la inventò. La prese.

E quando capisci che sai prendere le parole dagli altri e renderle tue, hai già imparato metà del potere.

Qualcuno lesse i punti del programma.

Repubblica.

Suffragio universale anche alle donne.

Otto ore di lavoro.

Imposta straordinaria sui capitali.

Confisca dei profitti di guerra.

Controllo operaio.

Un giovane in fondo sussurrò, incredulo:

«Ma sembra… roba da socialisti.»

Benito lo sentì e non si offese. Anzi.

Quella era la sua arma: prendere ciò che funziona e strapparlo al nemico.

«Sì,» disse. «È roba che parla alla fame e alla giustizia. E la fame non ha tessere di partito.»

Ci fu un applauso disordinato.

Marinetti si alzò e fece un discorso pieno di immagini, come se stesse dipingendo con la lingua: velocità, violenza, futuro. Alcuni erano rapiti, altri confusi.

Benito lo lasciò fare.

Perché anche quello era utile: un movimento nasce anche dal rumore.

Poi tornò a parlare.

«Noi non siamo conservatori. Non siamo reazionari. Noi siamo… una lama.»

Fece una pausa.

«E una lama serve per tagliare. Non per lucidare.»

Fuori, in Piazza San Sepolcro, c’era confusione.

Qualche contestatore gridava. Qualche curioso rideva.

Niente di oceanico. Niente di epocale.

Un cronista, con taccuino in mano, annotò qualcosa e guardò quei volti: pochi, malvestiti, occhi duri. La guerra li aveva asciugati.

Uno di loro, uscendo, disse:

«Non so se vinceremo. Ma almeno non torniamo a casa con la coda tra le gambe.»

Benito sentì la frase e se la tenne dentro.

Quella era la materia vera: non ideologia. Orgoglio.

Novembre 1919.

Le elezioni furono un’umiliazione. Pochi voti. Nessun seggio.

A Milano, Mussolini non venne eletto.

La stampa li derise: “Fuoco fatuo.” “Pagliacci.” “Violenti senza popolo.”

In redazione, qualcuno si sfogò:

«Direttore… ci hanno seppelliti.»

Benito stava in piedi vicino alla finestra, guardando la strada. Per un attimo sembrò stanco davvero.

Poi disse:

«No.»

Si girò lentamente.

«Ci hanno soltanto… misurati male.»

Un giovane replicò:

«Ma se la gente non ci vota…»

Benito lo interruppe.

«La gente vota quando ha fiducia. E quando ha paura. E la paura… sta arrivando.»

Il giovane non capì.

Ma Benito sì.

Perché fuori, nelle fabbriche occupate e nelle campagne, la tensione cresceva. I padroni tremavano. I proprietari cercavano protezione. Lo Stato sembrava incapace.

Benito capì che in quella frattura c’era lo spazio.

Non per vincere con le schede.

Ma per imporre una presenza.

Il 23 marzo 1919 non cambiò l’Italia in un giorno.

Ma cambiò Mussolini: gli diede una cosa che non aveva mai avuto davvero fino in fondo.

Un movimento che portava il suo nome senza dirlo.

Una miscela di uomini pronti a seguirlo più per istinto che per dottrina.

I Fasci Italiani di Combattimento nacquero così: non come partito ordinato, ma come febbre.

E anche se il primo esame — le elezioni — fu un fallimento, la scintilla era accesa.

Piccola.

Derisa.

Quasi invisibile.

Ma Milano, nel 1919, era piena di legna secca.

E Benito Mussolini aveva ricominciato a fare ciò che sapeva fare meglio: capire dove soffia il vento… e mettersi davanti.

Commenti

Una risposta a “Capitolo XV – Piazza San Sepolcro: la nascita dei Fasci (1919)”

[…] Vai capitolo 15 – Vai capitolo 17 […]

"Mi piace""Mi piace"