Novembre 1919 aveva lasciato una traccia sporca sul nome di Mussolini.

Pochi voti. Nessun seggio. Una risata generale.

I giornali lo trattarono come si tratta un uomo già finito: una notizia breve, una battuta lunga.

Il direttore del Popolo d’Italia è un fuoco di paglia.

E fu allora che molti, davvero, se ne andarono.

I futuristi tornarono alle loro provocazioni, dove la politica era un palco e non un rischio. Alcuni reduci sparirono nella fatica quotidiana: file, lavori occasionali, famiglie che non avevano voglia di ascoltare la guerra. Altri scelsero partiti più solidi, più “promettenti”, più protettivi.

Mussolini rimase con pochi uomini e una domanda che non avrebbe mai confessato ad alta voce:

E se questa volta fosse davvero finita?

Quella notte, in redazione, guardò le copie invendute e la stanza gli parve più piccola del solito. Non disse nulla. Ma i suoi occhi, che da ragazzo cercavano sempre un avversario, adesso cercavano un varco.

Non un’idea.

Un varco.

Nel 1920 l’Italia non discuteva.

Tremava.

Le città erano piene di scioperi e di cortei. Le campagne, di leghe e di rabbia. Le fabbriche vedevano uomini entrare e non uscire, perché non erano più soltanto lavoratori: erano occupanti.

A Torino e a Milano, i capannoni si chiusero dall’interno. Le bandiere rosse apparvero sui cancelli come un segnale di conquista.

In certe zone d’Italia, i proprietari terrieri non dormivano più: avevano paura dei contadini, e ancora di più di non avere lo Stato dalla loro parte.

Il costo della vita saliva e il pane non bastava mai. I reduci, tornati dal fronte, scoprivano che la patria li applaudiva solo nei discorsi. Nella realtà c’erano contratti brevi, fabbriche incerte, e quella sensazione corrosiva di essere inutili.

E poi c’era la Russia, come un fantasma che entrava in ogni conversazione.

Per alcuni era promessa.

Per altri era incubo.

E l’Italia, come spesso le accade, sembrava pronta a spaccarsi in due.

In redazione, un giovane gli portò l’ennesimo foglio.

Un’altra occupazione.

Un altro sciopero.

Un altro blocco.

Il ragazzo lo guardò e disse, quasi senza rendersene conto:

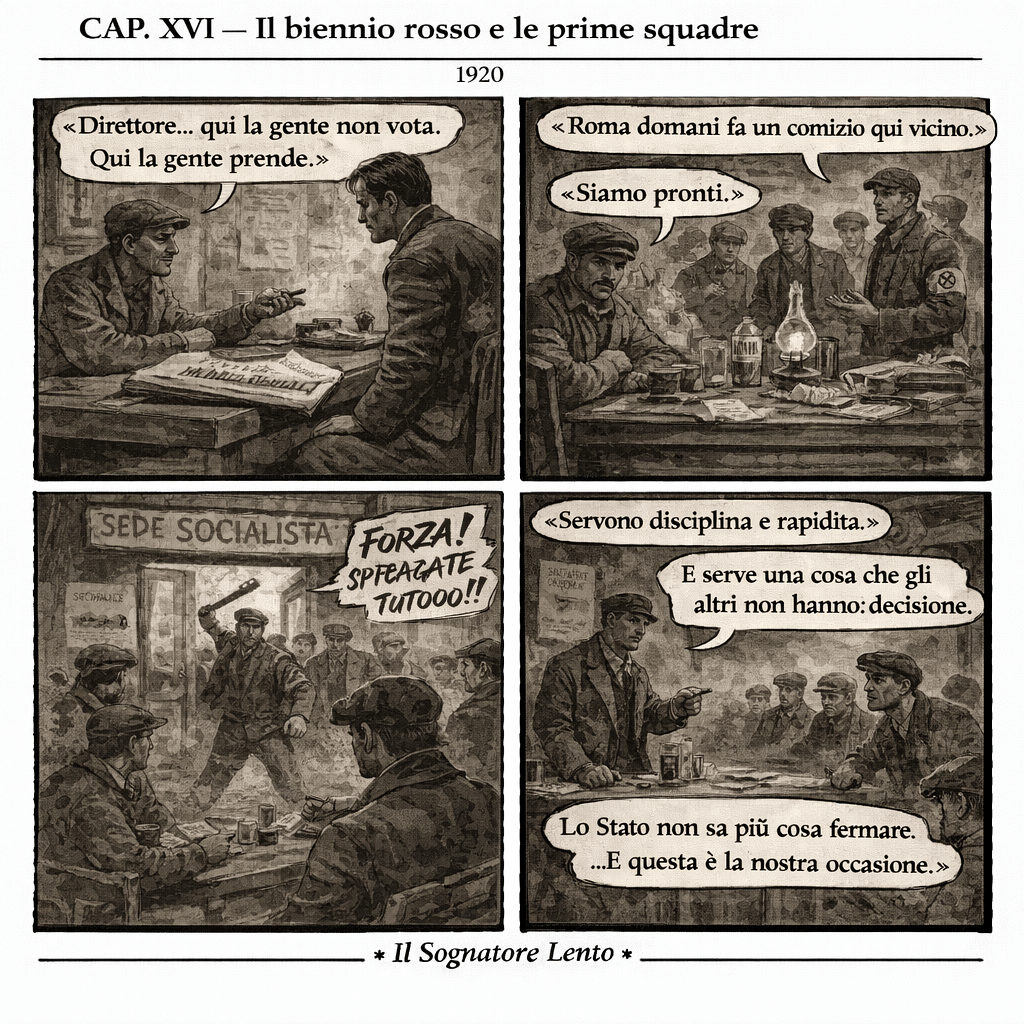

«Direttore… qui la gente non vota. Qui la gente prende.»

Mussolini non rispose subito.

Quella frase gli rimase addosso.

Non vota.

Prende.

Fu allora che comprese, con una freddezza imparata in guerra, che la sua forza non era nel Parlamento.

Era in un’altra arena.

La strada.

Dove il consenso non si conta. Si misura.

E sul Popolo d’Italia cominciò a cambiare tono.

Non più la foga ideale di un tempo.

Non più il romanticismo dell’“Italia nuova” come sogno.

Adesso era una parola sola, ripetuta con ostinazione:

azione.

Le prime squadre non nacquero come un esercito ordinato.

Nacquero come nascono certe cose brutte: per mancanza di posto.

Giovani reduci con le mani abituate al fucile e la testa incapace di tornare alla normalità. Ex arditi che avevano vissuto di rischio e non sapevano più vivere di attesa. Disoccupati che cercavano una divisa, non per onore, ma per identità.

Non avevano tutti la stessa idea politica.

Ma avevano la stessa febbre: non essere più insignificanti.

Si ritrovavano la sera. Nelle sedi improvvisate. Nei retrobottega. Nei cortili.

Parlavano poco e male.

E quando parlavano, parlavano di “nemici” con una facilità spaventosa.

Mussolini non li costruì uno per uno.

Ma capì presto che potevano diventare uno strumento.

E quando un uomo comincia a vedere gli altri come strumenti, la storia cambia colore.

All’inizio furono scontri.

Risse.

Poi divennero spedizioni.

Non serve descriverle nei dettagli per farle capire: bastano i risultati.

Sedi devastate. Archivi distrutti. Riunioni sciolte nel terrore. Persone costrette all’umiliazione pubblica.

Il punto non era vincere una discussione.

Era togliere fiato all’avversario. Farlo sentire solo, vulnerabile, esposto.

Lo Stato, spesso, guardava altrove.

Per paura dei socialisti.

Per debolezza.

Per calcolo.

Per stanchezza.

E quel silenzio delle istituzioni fu una delle benzine più potenti.

Mussolini, sul giornale, non parlava più da tribuno che invoca.

Parlava da uomo che legittima.

Non sempre diceva fatelo.

A volte bastava che dicesse:

è necessario.

E milioni di lettori imparavano una cosa pericolosissima:

se è necessario, allora non è colpa di nessuno.

Settembre 1920: Torino.

Le occupazioni delle fabbriche diventarono il simbolo del biennio rosso.

Non era solo economia.

Era scena.

Era teatro della storia.

Da una parte: operai organizzati, cancelli chiusi, autogestione tentata, bandiere rosse come dichiarazione di potere.

Dall’altra: industriali paralizzati, governo esitante, borghesia spaventata.

In quei giorni Mussolini capì qualcosa che gli sarebbe rimasto dentro come una regola:

la paura è più fedele della speranza.

La speranza cambia padrone.

La paura paga.

E infatti, mentre lo Stato non decideva, molti cominciarono a cercare protezione altrove.

Non per amore dei Fasci.

Per bisogno di argine.

Arrivarono soldi. Appoggi. Contatti.

Non sempre dichiarati.

Ma reali.

E Mussolini, che aveva fiutato la città quando era arrivato a Milano anni prima, adesso fiutava la stagione:

non più marginalità.

Spazio.

Nel 1920 Mussolini smise di essere soltanto “direttore di giornale”.

Lo si vedeva muoversi a Milano con cappotto scuro e sguardo duro, più attento del solito.

Non era più l’uomo che deve convincere.

Era l’uomo che deve tenere.

Nelle riunioni parlava meno, ma ogni frase era più netta.

E soprattutto, non parlava più di compagni.

Parlava di uomini.

«Servono disciplina e rapidità,» disse una sera. «E serve una cosa che gli altri non hanno: decisione.»

Un ragazzo, entusiasta, gli chiese:

«Direttore… e se lo Stato ci ferma?»

Mussolini lo guardò.

Un attimo di silenzio.

«Lo Stato non sa più cosa fermare. E questa… è la nostra occasione.»

Non era una frase da capo.

Era un ragionamento freddo.

Ed era peggio.

L’Italia liberale, nel 1920, sembrava un uomo stanco che prova a tenere insieme troppe porte con una sola mano.

Polizia ed esercito spesso intervenivano con durezza contro gli scioperi.

Ma sulle violenze delle squadre, non sempre.

A volte per simpatia.

A volte per paura.

A volte per opportunismo.

E quando un Paese capisce che la legge non è uguale per tutti, succede una cosa precisa:

la legge perde autorevolezza,

e chi usa la forza guadagna potere.

Non ancora ufficiale.

Ma concreto.

Il 1920 non fu l’anno in cui Mussolini vinse.

Fu l’anno in cui capì come si vince quando la politica non passa più dalle regole.

Capì che il suo movimento, nato fragile e deriso, aveva trovato un carburante:

la paura del disordine,

la stanchezza dello Stato,

l’energia degli uomini senza pace.

Il biennio rosso, che per molti era speranza di rivoluzione sociale, per altri diventò la prova che serviva un ordine nuovo.

E in quel bisogno, i Fasci trovarono spazio, denaro, complicità, tolleranza.

La scintilla del 1919, che sembrava destinata a spegnersi, non solo restò accesa.

Cominciò a prendere vento.

E quando una fiamma prende vento, non ha più bisogno di essere grande.

Le basta essere viva.

Commenti

Una risposta a “Capitolo XVI – Il biennio rosso e le prime squadre (1920)”

[…] Vai capitolo 14 – Vai capitolo 16 […]

"Mi piace""Mi piace"