L’Italia del 1922 non era un Paese.

Era un equilibrio rotto che continuava a camminare.

C’erano i reduci che tornavano senza lavoro e senza parole. C’erano le madri che avevano perso figli e non avevano ricevuto nulla in cambio, se non una medaglia e un silenzio. C’erano le fabbriche che respiravano rabbia e le campagne che respiravano fame.

Il Parlamento cambiava governo come si cambia una benda su una ferita che non smette di sanguinare.

Ogni promessa sembrava un foglio bagnato: si scioglieva tra le dita.

E in mezzo a quella stanchezza generale, una cosa cresceva con ordine feroce:

le camicie nere.

Non erano più solo gruppi di giovani agitati.

In molte province erano diventati potere vero: decidevano chi parlava, chi lavorava, chi restava in piedi.

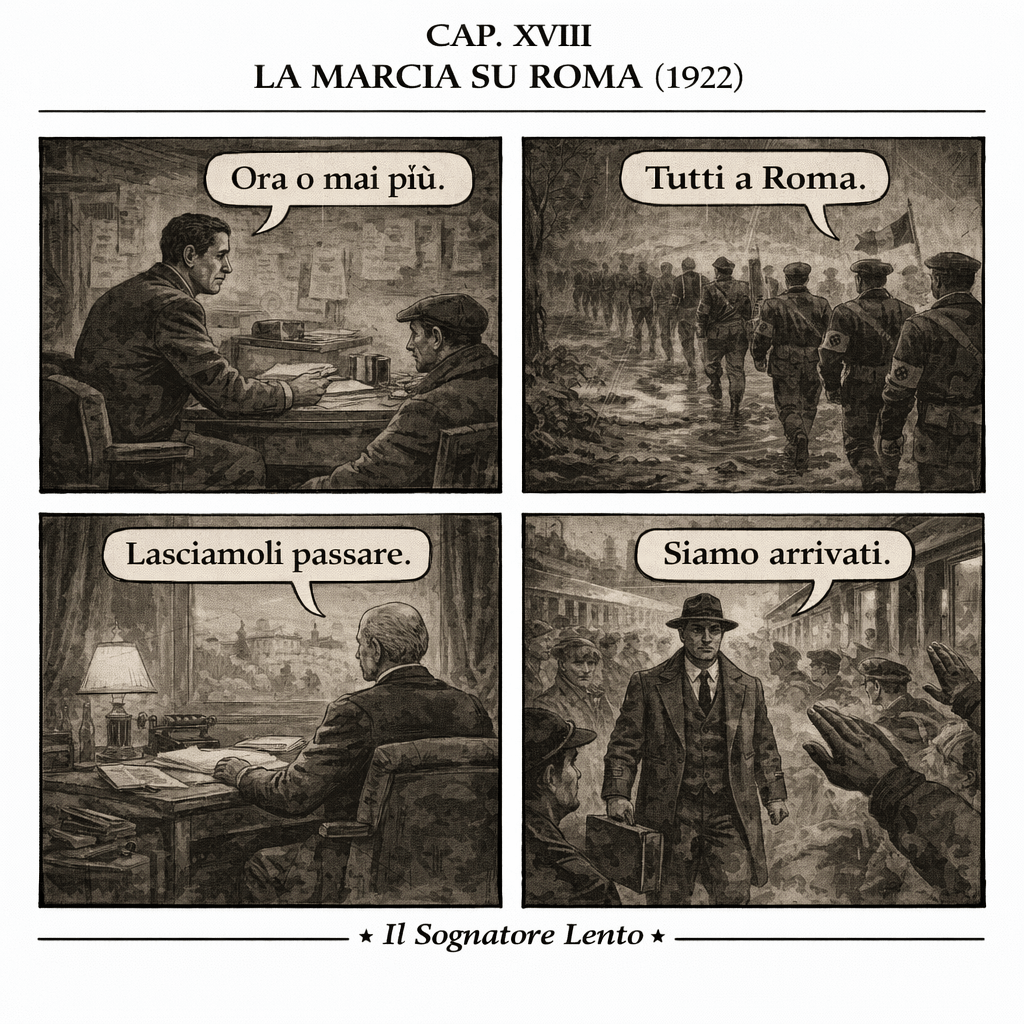

E Mussolini lo vedeva.

Lo vedeva da Milano, dalla sua scrivania, tra i fogli del Popolo d’Italia e i rapporti che arrivavano ogni giorno come bollettini di guerra.

Ormai non gli bastava più contare.

Voleva governare.

E nel 1922, governare significava una cosa sola:

arrivare a Roma.

A settembre, sul giornale, scrisse parole che sembravano semplici, quasi inevitabili.

L’Italia non ha più tempo. La scelta è fra caos e ordine, fra rovina e rinascita. Noi siamo pronti.

Ma dietro quella frase non c’era poesia.

C’era minaccia.

E c’era un messaggio nascosto, chiaro per chi sapeva leggere:

se non ci date il potere, lo prenderemo.

Quando i socialisti e i sindacati proclamarono lo sciopero generale, molti pensarono:

è il colpo finale, ora li fermiamo.

Invece successe l’opposto.

Lo sciopero si sfilacciò.

I collegamenti saltarono.

Le città si bloccarono a metà.

E proprio lì entrarono i fascisti.

Non con un programma politico.

Con una cosa più semplice:

presero il controllo dei servizi.

Stazioni.

Uffici postali.

Centrali elettriche.

In alcune città fecero ripartire perfino i treni.

E la gente, stanca, non ragionava più in termini di ideologia.

Ragionava in termini di vita quotidiana:

Se loro fanno funzionare le cose… forse sono loro l’ordine.

Mussolini capì che era il momento giusto.

Non per vincere uno scontro.

Per vincere un’immagine.

E sul Popolo d’Italia scrisse con soddisfazione:

Dove loro scioperavano, noi facevamo funzionare i treni. Dove loro gridavano, noi governavamo.

Non era una frase.

Era una sentenza.

All’inizio dell’autunno parlò davanti ai suoi con un tono quasi tranquillo.

E proprio per questo faceva paura.

O ci danno il governo… o lo prenderemo da soli.

Nessun urlo.

Nessun pugno.

Solo certezza.

E quando un uomo parla così, non sta cercando consenso.

Sta annunciando un fatto.

Tra il 27 e il 28 ottobre l’Italia vide muoversi gruppi di uomini come ombre.

Colonne di camicie nere che avanzavano verso Roma.

Non erano eserciti regolari.

Non avevano la disciplina vera di un esercito.

Ma avevano qualcosa di più potente:

la sensazione di essere inevitabili.

C’erano giovani con la faccia ancora da ragazzo e gli occhi già vecchi.

C’erano ex ufficiali che parlavano per ordini.

C’erano reduci che avevano bisogno di sentirsi di nuovo parte di qualcosa.

La pioggia cadeva a tratti.

Le scarpe affondavano nel fango.

Le giacche erano leggere.

Molti tremavano, ma nessuno lo ammetteva.

Uno disse all’altro, stringendo il cinturone:

«E se ci sparano addosso?»

L’altro rispose senza guardarlo:

«Non spareranno. Non hanno il coraggio.»

Quella frase, detta così, sembrava arroganza.

In realtà era un’intuizione.

A Roma, Luigi Facta aveva il volto di chi sta cercando di fermare un treno con le mani.

Propose lo stato d’assedio.

L’esercito era pronto.

Gli ufficiali aspettavano ordini.

Serviva una cosa sola:

la firma del re.

Nelle stanze del Quirinale, Vittorio Emanuele III ascoltava, taceva, pesava.

Qualcuno gli disse:

«Maestà, se firmiamo… possiamo fermarli subito.»

Un altro sussurrò:

«E se l’esercito si spacca? E se scoppia una guerra civile?»

Il re non rispose subito.

Guardò fuori dalla finestra.

Roma era ferma, ma sembrava trattenere il respiro.

Poi disse, con una voce bassa, quasi secca:

«No.»

Non firmò.

Non perché amasse Mussolini.

Ma perché temeva l’Italia.

E perché, in quel momento, la paura fu più forte della legge.

La cosa più sorprendente della Marcia su Roma fu questa:

Mussolini non marciava.

Era a Milano.

Aspettava.

Stava nel suo ufficio come un giocatore che non mette tutte le fiches sul tavolo finché non vede le carte degli altri.

I telegrammi arrivavano uno dopo l’altro.

Messaggi brevi.

Fogli spiegazzati.

Nomi di città.

Numeri incerti.

Un collaboratore entrò, agitato:

«Direttore… se falliamo?»

Mussolini lo guardò appena.

«Non falliamo.»

Poi aggiunse, quasi come una lezione:

«E se anche fallissimo… io non devo essere lì quando succede.»

Era freddo.

Calcolatore.

Non un condottiero romantico.

Un uomo che voleva vincere senza rischiare l’immagine.

Il 29 ottobre arrivò il messaggio che cambiò tutto.

Non era un proclama.

Non era un’ovazione.

Era una convocazione.

Il re lo chiamava a Roma.

Mussolini lesse e non sorrise subito.

Prima respirò.

Poi disse solo:

«Bene. Adesso sì.»

Si mise un cappotto scuro.

Guanti di pelle.

Valigia sobria.

E salì sul treno non come un uomo in fuga, né come un uomo in battaglia.

Ma come un uomo che va a prendere ciò che considera suo.

Il 30 ottobre 1922 Mussolini arrivò a Roma.

Non entrò con un esercito.

Entrò con un biglietto ferroviario.

Ma la città lo guardava come si guarda chi ha già vinto.

Al Quirinale, Vittorio Emanuele III lo ricevette.

Mussolini, trentanove anni, si presentò senza tremare.

Il re lo fissò.

Lo misurò.

E gli affidò l’incarico di formare il governo.

In quel momento, la storia non cambiò con un colpo di fucile.

Cambiò con una decisione firmata a metà, e con un’altra non firmata.

La Marcia su Roma non fu una rivoluzione classica.

Fu un colpo di teatro politico.

Le camicie nere non presero Roma con le armi.

Roma fu consegnata.

E Mussolini, che aveva imparato a usare la piazza e il giornale, la paura e l’ordine, capì una cosa definitiva:

il potere vero non è solo quello che conquista.

È quello che gli altri, per paura o convenienza, ti mettono in mano.

Anni dopo avrebbe riassunto quei giorni con orgoglio:

Diedi all’Italia non una rivoluzione, ma un governo.

Ma l’Italia, da quel giorno, non entrò nella stabilità.

Entrò in un’epoca.

Per alcuni fu la fine del caos.

Per altri l’inizio dell’incubo.

Per tutti, fu un punto di non ritorno.

E quando il potere ti viene consegnato così, non lo governi: lo trasformi.

Vai capitolo 17 – Vai capitolo 19

Commenti

2 risposte a “Capitolo XVIII – La marcia su Roma (1922)”

[…] Vai capitolo 16 – Vai capitolo 18 […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] Vai capitolo 18 – Vai capitolo 19bis […]

"Mi piace""Mi piace"