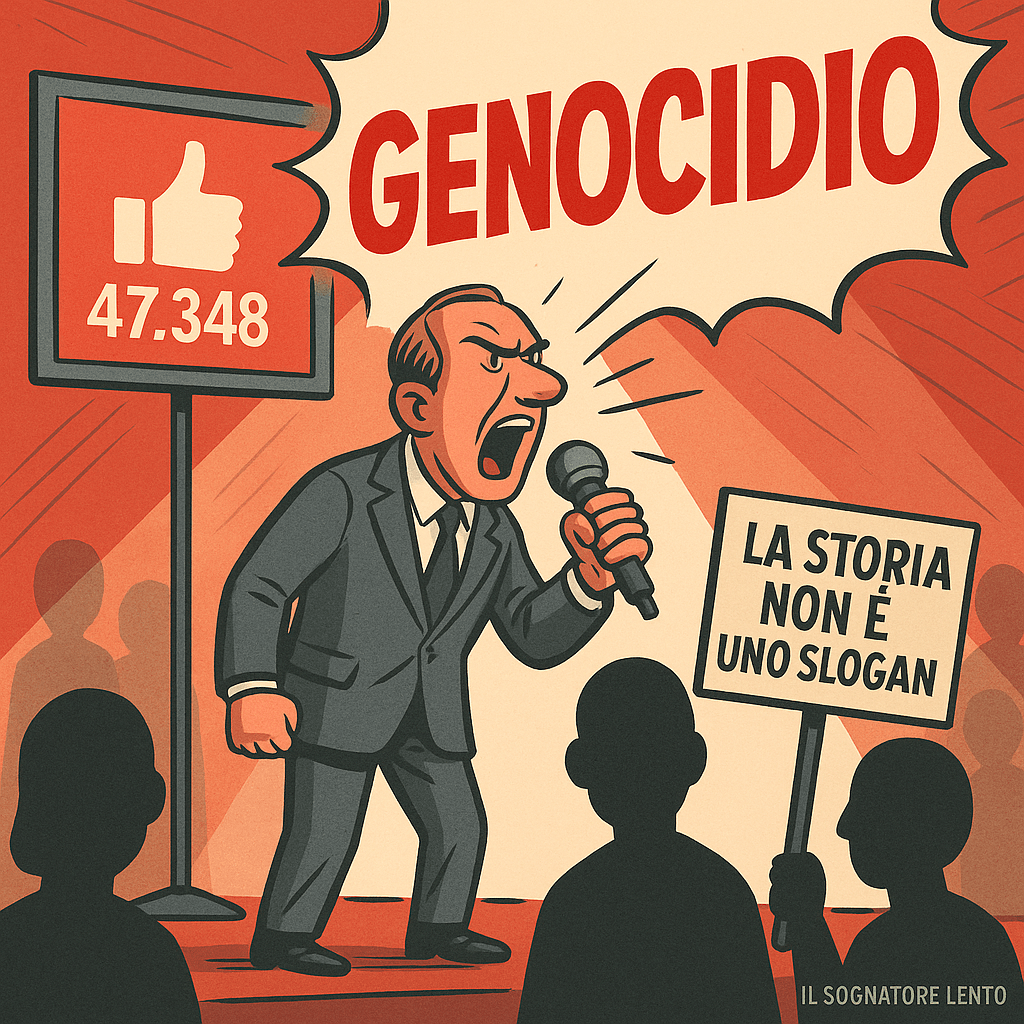

Quando la storia diventa uno slogan e la coscienza un dettaglio

C’è un silenzio che fa più rumore di mille comizi: quello della memoria ignorata.

Oggi la parola genocidio è tornata di moda.

Non nei libri di storia, non nei musei, non nelle scuole.

Nei comizi. Nei post. Nei talk show.

Viene lanciata come un sasso, senza sapere dove colpirà, e senza preoccuparsi delle cicatrici che riapre.

Ogni volta che un politico pronuncia quella parola senza comprenderla, uccide la memoria una seconda volta.

Dietro di essa non c’è un like, ma un abisso.

Ci sono corpi, numeri, volti cancellati.

C’è la vergogna più grande della storia, che non può diventare un argomento da salotto né una scorciatoia elettorale.

A Norimberga, nel 1945, la parola genocidio fu pronunciata per la prima volta in un’aula di giustizia.

Non come accusa generica, ma come definizione di un crimine contro l’umanità intera.

Fu lì che il diritto tentò di dare un nome all’innominabile, di restituire alle vittime la dignità che il potere aveva loro tolto.

Gli uomini del Terzo Reich sedevano dietro il vetro, muti.

E il mondo intero scoprì che le parole possono uccidere quanto le armi, se ripetute abbastanza a lungo.

Non a caso ho dedicato undici capitoli al Processo di Norimberga:

non per rievocare un passato chiuso nei libri, ma per ricordare che tutto cominciò proprio dalle parole.

Dai discorsi, dagli slogan, dai silenzi.

Perché prima dei campi e dei forni, vennero i discorsi: quelli che separavano, dividevano, disumanizzavano.

A Norimberga, il mondo capì che la verità non nasce dalle urla, ma dalle prove.

E che la giustizia, se vuole essere tale, non può piegarsi alla propaganda.

Oggi molti gridano al “genocidio” per ogni guerra o tragedia, compresa Gaza.

Ma il genocidio non è un’espressione di indignazione: è un reato giuridico preciso, definito dalle Nazioni Unite, che richiede la prova dell’intento di sterminio di un popolo.

Non basta la violenza, non bastano le vittime — serve un disegno di annientamento.

E questo, finora, nessun tribunale internazionale ha ancora accertato.

Usare quella parola a caso, per ottenere consenso, è come bestemmiare la storia.

La politica, quella vera, dovrebbe servire la memoria, non manipolarla.

Dovrebbe proteggere i vivi ricordando i morti, non usare i morti per parlare ai vivi.

Ma per molti la priorità è un’altra: il consenso, la rielezione, il prossimo titolo di giornale.

E così, tra un selfie e una diretta, si gioca con le parole come con fiammiferi accesi in un magazzino di benzina.

Gli stessi che oggi invocano la “pace” con le dita incrociate dietro la schiena, domani venderanno armi al miglior offerente.

Gli stessi che dicono “mai più” davanti ai memoriali, useranno le stesse parole per insultare un avversario politico.

E tutto questo mentre la gente vera — quella che vive sotto le bombe, sotto le tasse o sotto l’indifferenza — continua a non contare nulla.

Cari politici, la storia non è un palco.

Non siete voi a scriverla: siete solo ospiti temporanei del suo giudizio.

E la Storia, quella vera, non dimentica i vostri slogan, le vostre omissioni, le vostre risate fuori posto.

Potete illudere gli elettori per una legislatura, ma non potrete mai ingannare la memoria per sempre.

Le parole non sono mai innocenti.

Chi le usa per farsi rieleggere, prima o poi, dovrà rispondere — non agli elettori, ma alla Storia.

E quella, per fortuna, non si fa comprare con i like.

Il Sognatore Lento