L’estate del raccolto

Quando arrivava l’estate, a Montenerodomo il paese intero cambiava ritmo.

L’aria del mattino sapeva di grano e di sole, e i sentieri che portavano verso le campagne si riempivano di voci, di passi e di canti.

Era tempo di mietitura, il momento più atteso dell’anno, quello che decideva se l’inverno sarebbe stato generoso o avaro.

Non era solo lavoro, ma una vera e propria festa: un rito antico, fatto di sudore e di gratitudine, che univa le famiglie e segnava il battito della vita contadina.

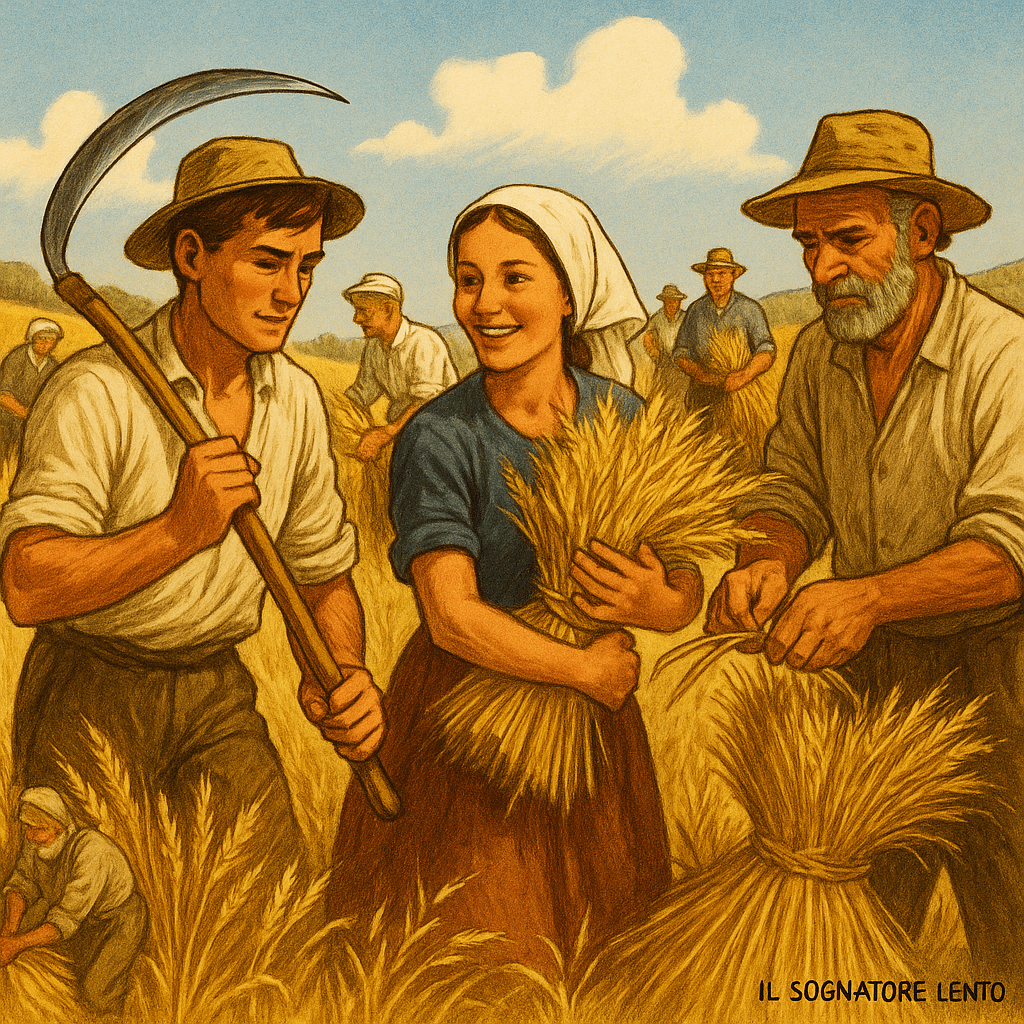

Le squadre e la partenza all’alba

All’alba, quando il sole era ancora nascosto dietro le montagne , le prime figure si muovevano già lungo i viottoli polverosi.

Gli uomini portavano la falce legata alla cintura, il fazzoletto annodato al collo e la borraccia d’acqua, preziosa come l’oro.

Le donne, invece, restavano un po’ più a lungo in casa: accendevano il fuoco, cucinavano il pranzo del mezzogiorno. Di solito un ragazzo o ragaza andava prima della madre e portava la colazione.

A mattinata inoltrata si incamminavano anche loro, con i cesti sulla testa seguendo il richiamo del canto che già risuonava dai campi.

Si partiva in gruppo, perché la mietitura non era mai impresa solitaria: ogni famiglia aiutava l’altra, in una catena di braccia e di voci che si spostava da un campo all’altro, giorno dopo giorno.

La campagna era viva di presenze e di suoni — falci che sibilavano, risate, e qualche richiamo al cielo perché il vento non rovinasse il raccolto.

Il canto e la fatica

Le giornate erano lunghe, il sole batteva forte e il sudore non mancava, ma nella gente c’era allegria.

Si lavorava cantando, perché il canto aiutava a tenere il ritmo e a dimenticare la fatica. Ogni colpo di falce aveva il suo suono, ogni risata un’eco tra le colline.

I covoni, uno a uno, venivano composti con cura: si allineavano in file da otto, poi sette, fino a uno solo, e di queste file se ne facevano tante, come piccole geometrie d’oro sotto il cielo d’estate.

Non c’erano spaghi o corde moderne: i covoni venivano legati con lacci intrecciati di spighe di grano, forti e profumati, che bastavano a tenerli stretti come in un abbraccio.

Le casette di covoni rimanevano nei campi per giorni, immobili nella luce, fino alla vigilia della trebbiatura.

Allora arrivavano i muli e gli asini, caricati pazientemente, e uno a uno i covoni venivano portati all’aia — dove la grande mietitrebbia, rumorosa e maestosa, avrebbe separato il grano dalla paglia.

Il grano: la ricchezza silenziosa

Per le famiglie contadine, il grano era vita.

Come il maiale in inverno, rappresentava la cassaforte della casa: il bene più prezioso, quello che garantiva sopravvivenza e dignità.

Senza grano, non c’era pane; e senza pane, non c’era tavola.

Ogni spiga raccolta significava un giorno di certezza, un pezzo di futuro.

Il pane era alla base di tutto: si impastava con acqua e sale, si cuoceva nel forno comune e veniva condiviso tra famiglie e vicini.

Durante l’anno, quando la farina cominciava a scarseggiare, si risparmiava ogni briciola, e nessuno avrebbe mai buttato via una crosta.

Per questo, la mietitura non era solo un lavoro stagionale, ma un rito di gratitudine: un patto rinnovato tra l’uomo e la terra.

Quando il grano era finalmente raccolto e accatastato, le donne lo guardavano come si guarda un figlio: con rispetto, con affetto, e con la consapevolezza che in quei chicchi c’era la forza dell’intera famiglia.

Il tempo del lavoro: le campane e la sirena

In quei giorni di mietitura, il tempo non si misurava con gli orologi — che quasi nessuno possedeva — ma con i suoni che riempivano l’aria del paese.

Le campane della chiesa scandivano le ore del giorno: l’alba, il mezzogiorno, l’Ave Maria della sera.

Ogni rintocco era un segnale che arrivava chiaro fino ai campi, portato dal vento tra le spighe e i boschi.

Ma a Montenerodomo, oltre alle campane, c’era anche una sirena posta in cima al campanile, che regolava la vita quotidiana come un orologio collettivo.

Il suo suono, acuto e lungo, annunciava le ore del lavoro: l’inizio della giornata, la pausa di mezzogiorno, il rientro verso sera.

Quando la sirena si levava nell’aria, gli uomini alzavano lo sguardo e si asciugavano il sudore, le donne smettevano di battere il grano e si preparavano per la colazione o per il pranzo.

Era un tempo lento, ma preciso, fatto di suoni e di abitudini condivise.

Ogni famiglia, ogni campo, ogni gesto si muoveva al ritmo delle campane — e quel ritmo era la musica della vita contadina, l’orologio della memoria.

La colazione nei campi

Quando un ragazzo o una ragazza arrivava portando il cesto del cibo, era come se la campagna si fermasse per un momento di festa.

Le falci venivano posate a terra, gli uomini si asciugavano il sudore con la manica della camicia, e tutti si sedevano in cerchio, proprio lì, tra i covoni dorati.

La colazione nei campi era semplice ma piena di sapore: pane casereccio spesso e croccante, frittata con le patate o con i peperoni, a volte qualche fetta di prosciutto o di salsiccia se le provviste lo permettevano.

Non mancava mai il vino, portato nelle bottiglie di vetro scuro avvolte in uno straccio bagnato per tenerlo fresco.

Si versava nei piccoli bicchieri di vetro a fetta di limone, quelli spessi, bassi e resistenti, che non temevano urti né terra.

Era un momento di tregua e di compagnia. Si rideva, si raccontavano aneddoti, qualcuno intonava un canto o fischiava una melodia, e per una mezza ora il lavoro diventava convivio.

Poi, finite le ultime briciole e fatto l’ultimo sorso, ci si rialzava lentamente — e il canto delle falci ricominciava, come se la terra stessa avesse ripreso fiato.

Il pranzo della mietitura

E così si andava avanti, dritti fino all’ora di pranzo.

Il sole era alto, il caldo forte, e dai campi si alzava l’odore del grano mescolato al sudore e alla terra calda.

Le donne arrivavano con passo lento ma deciso, portando sulla testa i cesti avvolti nei teli bianchi.

Cercavano sempre l’albero con più ombra — un olmo, un noce, a volte un pioppo grande — e lì stendevano la tovaglia a quadri rossi e bianchi, quella che non mancava mai nelle giornate importanti.

Il pranzo era semplice, ma profumato e abbondante.

Un piatto di pasta al sugo fumante, preparata la mattina presto e portata ancora tiepida nei tegami di terracotta, apriva la tavola.

Poi veniva il secondo: uova al sugo, salsiccia, oppure — nelle giornate più fortunate — agnello cotto lentamente nel tegame di terracotta, che profumava tutta la stanza.

A volte, insieme alle uova al sugo, c’erano le cotiche, perché, come si sa, del maiale non si butta via niente.

Si abbrustolivano nel forno, poi si conservavano; quando finivano nel sugo diventavano morbide e saporite, altrimenti si gustavano così, croccanti, magari a merenda, accompagnate da un bicchiere di vino — un piccolo lusso da veri signori.

Quel pranzo, sotto l’albero, era il vero cuore della giornata: un momento in cui la fatica si scioglieva nel profumo del sugo e nel sorriso della compagnia.

Era un piccolo lusso, una festa nel lavoro, una promessa di forza per il pomeriggio che ancora restava da affrontare.

La sera: il ritorno e la festa

A sera, quando il sole calava dietro le montagne e il vento si faceva più fresco, tutti insieme si risaliva verso il paese.

Le gambe erano pesanti, le mani graffiate dalle spighe, ma sul volto di ciascuno c’era serenità.

Stanchi, sì — ma contenti.

Ci si accontentava di poco: un piatto caldo, un bicchiere di vino, un sorriso in famiglia bastavano a far sentire ricchi.

Dopo cena, quando il silenzio cominciava a scendere sulle case, a volte qualcuno tirava fuori la “du’ botte”, l’organetto, e bastavano poche note perché la stanchezza si trasformasse in allegria.

Le donne battevano le mani, gli uomini improvvisavano qualche passo di ballo, e le voci si univano in un canto che sembrava salire fino alle stelle.

Era la festa spontanea della gente semplice, nata dalla fatica e dall’amicizia.

Poi, pian piano, la musica si spegneva.

Le luci si chiudevano una dopo l’altra, e il paese tornava al silenzio.

La notte era corta per tutti, perché all’alba si ricominciava: il grano non aspettava, e la vita andava avanti, lenta, fiera, instancabile.

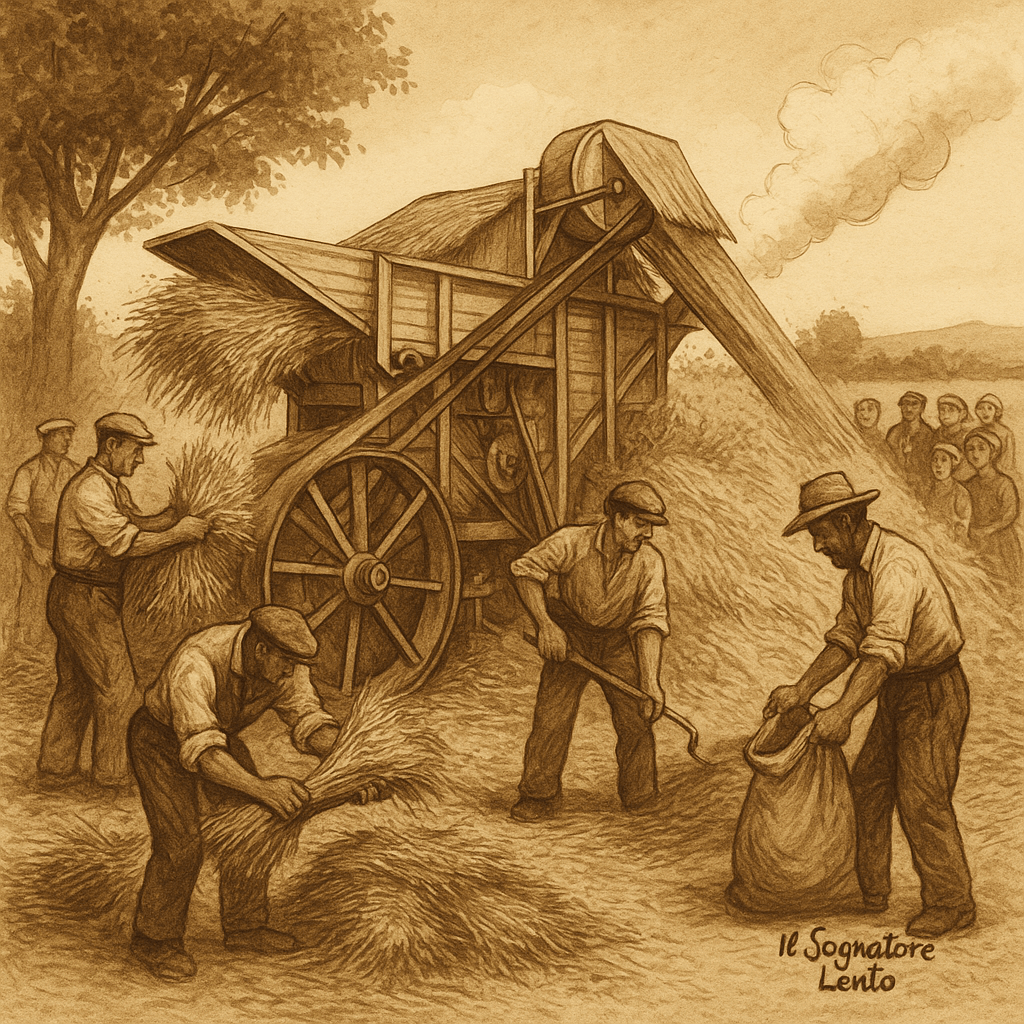

La trebbiatura: il giorno del raccolto vero

Dopo giorni di lavoro nei campi, arrivava infine il momento più atteso: la trebbiatura.

Era la conclusione del ciclo, il giorno in cui la fatica si trasformava in ricchezza concreta, visibile, quasi sacra.

All’aia si portavano i covoni con i muli e gli asini: le donne li disponevano in mucchi ordinati, gli uomini preparavano la grande mietitrebbia, una macchina che faceva tremare la terra e riempiva l’aria di polvere e rumore.

Quando la trebbiatrice cominciava a girare, sembrava che il paese intero si

fosse dato appuntamento lì.

I bambini correvano curiosi, i vecchi osservavano in silenzio con gli occhi pieni di memoria, e gli uomini si alternavano nel lavoro, uno a passare i covoni, l’altro a raccogliere il grano che usciva dorato come sole appena nato.

L’aria si riempiva di un profumo intenso di paglia, mentre le donne distribuivano acqua e vino ai lavoratori.

Ogni chicco che cadeva nella cesta era come una moneta preziosa, segno che la terra aveva mantenuto la sua promessa.

Quando la trebbiatura finiva, l’aia rimaneva coperta da un tappeto d’oro: il grano era ovunque, pronto per essere insaccato, conservato, e benedetto nel giorno della festa del raccolto.

Il significato della mietitura

La mietitura non era soltanto lavoro o sopravvivenza: era un modo di vivere.

In quei giorni di sole e di fatica, la comunità si riconosceva unita, come un’unica grande famiglia.

Ogni gesto — la falce che tagliava, le mani che legavano, la sirena che chiamava — aveva un senso profondo, un legame invisibile con la terra e con il tempo.

Il grano non era solo cibo, ma speranza.

Da quel seme nasceva il pane, e dal pane la certezza di poter affrontare un altro inverno.

Ecco perché, quando il raccolto finiva, la gioia si mescolava alla gratitudine: nessuno dimenticava che dietro ogni covone c’erano mesi di attesa, sacrificio, preghiere e sogni.

Oggi, quelle immagini sembrano lontane, ma basta un profumo di paglia o un campo dorato al tramonto per farle tornare vive.

La mietitura, a Montenerodomo, non è solo memoria del passato: è un simbolo della dignità contadina, della forza silenziosa di chi, con poco, sapeva costruire tutto.

Il Sognatore lento