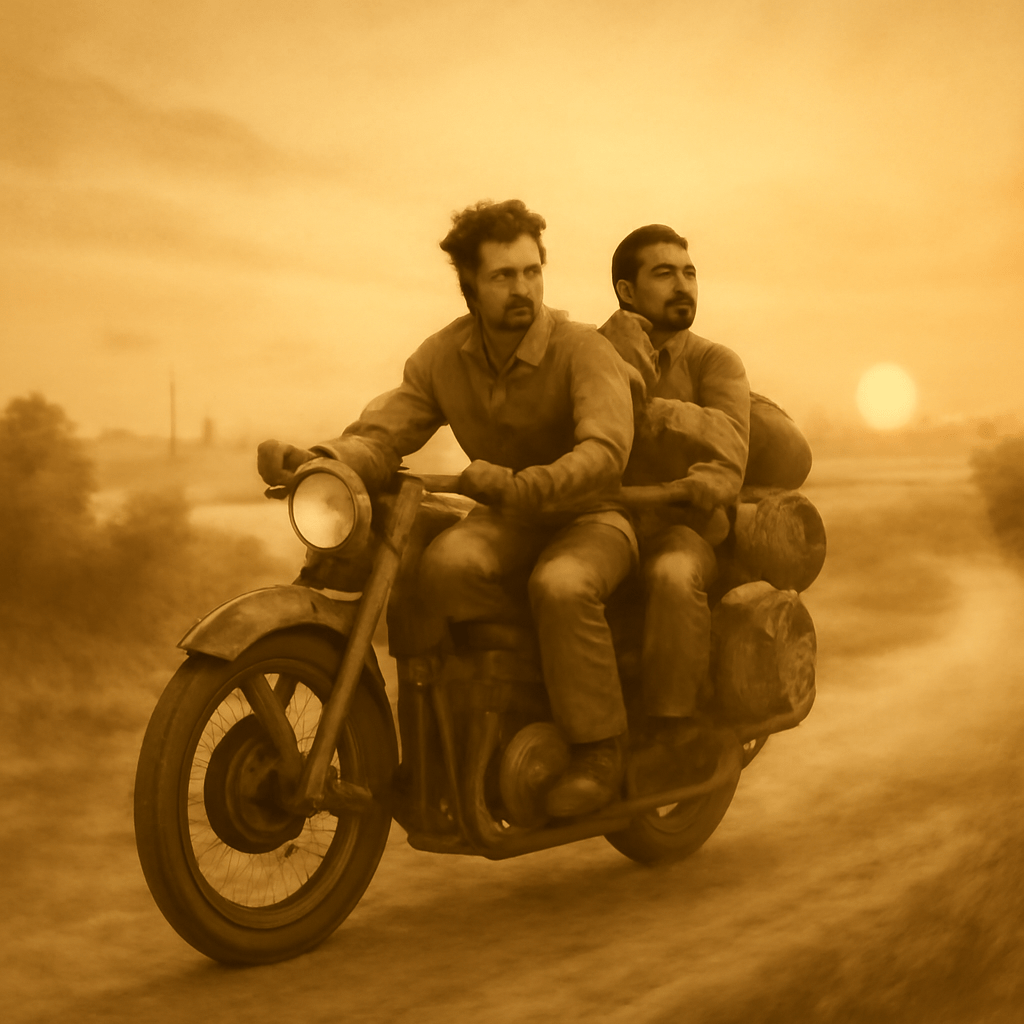

Buenos Aires li lasciò andare senza cerimonie. Una mattina di gennaio del 1952, La Poderosa II ruggì nel cortile come un cane impaziente. Ernesto infilò i guanti, Alberto strinse le cinghie del bagaglio. Due tazze di caffè bevute in piedi, una stretta di mano al portinaio, e via: la città alle spalle, la strada davanti, il resto da inventare.

I primi chilometri furono euforia pura. Il vento in faccia, la sensazione che il mondo si allargasse a ogni marcia inserita. Ernesto guidava con la concentrazione di un chirurgo, Alberto commentava il paesaggio come uno speaker radiofonico. “Se la moto tiene, arriviamo alla fine del mondo,” gridò. “E se non tiene?” “Arriviamo lo stesso, ma più lentamente.” Risero. Poi tacquero, lasciando che a parlare fosse il motore.

La provincia si aprì come una tovaglia stesa al sole: campi, strade dritte, stazioni minuscole. A Córdoba fecero la prima sosta lunga. Un meccanico con le mani nere di grasso guardò La Poderosa come si guarda un vecchio cavallo: con rispetto e compassione. “Vi porterà lontano,” disse. “Ma dovete volerle bene.” Cambiò una guarnizione, strinse bulloni invisibili, diede consigli che sembravano benedizioni. Quando ripartirono, Ernesto sentì la moto vibrare meglio. “Anche le cose capiscono quando le tratti con cura,” scrisse nel quaderno quella sera.

Proseguirono verso sud. Le giornate erano lunghe, le notti piene di stelle e schiene dure. Dormivano dove capitava: fienili, stazioni abbandonate, il portico di un negozio chiuso. Condividevano pane, acqua, storie. Incontrarono contadini che offrivano un piatto di zuppa con la naturalezza di chi non ha molto ma sa dividere. Un ragazzo regalò loro una mela e disse: “Portatemi con voi nel quaderno.” Ernesto annotò il nome, il colore degli occhi, il modo in cui il ragazzo teneva la testa. “Così non ti perdo,” mormorò.

Il freddo della Patagonia arrivò senza chiedere permesso. Tagliava il viso, entrava nelle maniche, faceva tremare i polsi. La Poderosa cigolava, chiedeva riposo. Una volta si spense in mezzo a una strada di ghiaia. Alberto scese, guardò il cielo, fece un gesto teatrale. “E adesso?” “Adesso impariamo,” rispose Ernesto, inginocchiandosi accanto al motore. Smontarono, soffiarono, pulirono, rimontarono. La moto tossì, poi partì. “Visto?” “Visto,” disse Alberto, “siamo meccanici per necessità, filosofi per noia e santi per fame.”

La fame era, in effetti, una presenza assidua. Pane duro, formaggi che sapevano di niente e di tutto, a volte solo mate e pazienza. Una sera, una famiglia di pastori li invitò in casa. Due stanze, un tavolo, una zuppa. La bambina più piccola, incuriosita, toccava la giacca di Ernesto e rideva. Il padre chiese dove andassero. “A vedere.” “E che cosa?” “Quello che c’è.” L’uomo annuì, come se la risposta fosse sufficiente. Prima di dormire, Ernesto scrisse: “La povertà è una lingua. Se non la impari, parli da solo.”

Le strade peggiorarono. Pioggia a lame verticali, fango che ingoia le ruote, pietre che saltano come proiettili. Caddero. Più di una volta. Si rialzarono. Sempre. A ogni caduta, la stessa scena: moto di lato, Alberto che impreca, Ernesto che ride, poi entrambi che sollevano il ferro, controllano le ginocchia, ripartono. Il corpo imparava un nuovo alfabeto: dolore, rigidità, resistenza.

A San Martín de los Andes incontrarono studenti che leggevano poeti cileni e suonavano chitarre con dita congelate. Uno parlava di giustizia con un entusiasmo febbrile. “La storia non aspetta,” diceva. “La storia non corre,” rispose Ernesto, “ti guarda e decide se vale la pena muoversi.” Non cercava comizi; cercava frasi che stessero in tasca come pietre utili.

I paesaggi cambiavano tono come un’orchestra. Laghi scuri, foreste fitte, cieli bassi. A tratti, il mondo sembrava vuoto; a tratti, troppo pieno. In un pomeriggio di vento, si fermarono su un’altura. Il silenzio era quasi materiale. “Senti?” chiese Alberto. “Cosa?” “Il futuro che si prepara.” Ernesto non rise. Guardava lontano, oltre il profilo delle montagne. “Forse il futuro è qui, e siamo noi che ci prepariamo.”

Le difficoltà non erano solo materiali. C’erano anche quelle invisibili: lo scoraggiamento, la stanchezza che si incolla addosso, i dubbi. “A cosa serve tutto questo?” domandò Alberto una notte, sotto un tetto di lamiera battuto dalla pioggia. Ernesto ci pensò. “A scegliere da che parte stare. La strada ti chiede di decidere ogni giorno: avanti o indietro, con o senza, per chi.” L’amico sbuffò, ma sorrise. Aveva scelto anche lui, ed era lì.

Ogni tanto, gli capitava di visitare piccole infermerie di paese. Guardava ferite, febbri, tosse croniche. Non c’era molto da fare, se non pochi rimedi e qualche parola decente. Ma capì che il semplice gesto di ascoltare bastava, a volte, a rialzare uno sguardo. “La medicina,” scrisse, “comincia dall’orecchio.” Portava con sé uno stetoscopio leggero. Lo posava sui petti e sentiva non solo il cuore, ma la fatica delle giornate, la polvere respirata, i pranzi saltati. I corpi raccontavano più dei giornali.

Una sera, vicino a un fiume che nemmeno avevano cercato, trovarono riparo in un capanno. Il fuoco faticava ad accendersi. Alberto tentava battute, Ernesto contava i secondi tra un colpo di tosse e l’altro. “Sei sicuro?” “Di cosa?” “Di non voler tornare indietro.” Ernesto scosse la testa. “Indietro non c’è. Ci sono solo posti già visti.” Poi aggiunse, più piano: “E io sono venuto a vedere quello che non so.”

Il quaderno si riempiva. Frasi brevi, immagini, numeri, nomi. Annotava il prezzo del pane, il colore dei fiumi, le parole preferite della gente. “¡Paciencia!”, “Mañana”, “Justicia”. Gli piaceva metterle in fila e cercare un senso. A volte disegnava mappe storte, con frecce e appunti. Una freccia lunga fino al margine riportava una sola parola: Perú.

La frontiera era ancora lontana, ma già viveva nelle loro conversazioni. Il lebbrosario di San Pablo li attirava come un magnete. Ne avevano letto, ne avevano sentito parlare. “Andiamo lì,” diceva Ernesto, “non perché possiamo fare la differenza, ma perché la differenza può fare noi.” Alberto borbottava, ma lo sguardo gli si accendeva.

Proseguirono. Una mattina limpida, la moto non volle saperne. Smontarono metà della vita che avevano addosso: attrezzi, cinghie, pezzi di ricambio improbabili. Un vecchio si avvicinò, li guardò lavorare per un po’, poi chiese: “Quanta strada vi manca?” “Tutta,” rispose Ernesto. L’uomo sbottò in una risata senza denti e posò sul tavolo un pezzo di fil di ferro. “Con questo si aggiusta mezza Patagonia,” disse. Aveva ragione.

C’erano giorni in cui il paesaggio era così bello da sembrare un insulto alla fatica: laghi come specchi, nuvole che parevano muoversi al ritmo del motore, guanachi che ti guardano come giudici pazienti. In quei momenti, l’idea di giustizia prendeva un colore concreto. “Il mondo,” scrisse Ernesto, “ha una bellezza indecente. Non possiamo lasciarla a pochi.”

Quando finalmente intravvidero la linea delle Ande, Ernesto ebbe un brivido. Non di freddo. Di attesa. Le montagne, gonfie di neve e silenzio, erano più che geografia: erano un esame. “Lì dentro cambierà qualcosa,” disse. Alberto lo guardò di sottecchi. “Lo dici come se non fosse già successo.” Ernesto fece spallucce. Ma lo sapeva: era già successo, un poco alla volta, tra una caduta e una zuppa, tra un sorriso e una stretta di mano.

Entrarono in un villaggio dove il vento faceva sbattere gli scuri. Una donna anziana li fermò: “Cercate lavoro?” “Cerchiamo strada,” rispose Alberto. “Allora avete tutto il lavoro del mondo,” replicò lei, indicando l’orizzonte. Dormirono nel fienile dietro casa sua. Al mattino, la donna offrì pane caldo. “Perché?” chiese Ernesto. “Perché la strada vi mangerà il resto,” disse lei, senza dramma.

Prima di ripartire, Ernesto aprì il quaderno e rilesse una frase scritta settimane prima: “La povertà è una lingua.” Vi aggiunse: “La dignità è un accento che non si perde.” Chiuse il taccuino, salì in sella, diede un colpo di gas. Il suono fu netto, sicuro. Alberto gli batté una mano sulla spalla. “Andiamo a vedere se il mondo ha un cuore.” “Ce l’ha,” disse Ernesto. “Bisogna avvicinarsi abbastanza

per sentirlo.”

E ripartirono, minuscoli nella grandezza della strada, con La Poderosa II che grattava chilometri e un’idea che si faceva ogni giorno più precisa: non stavano semplicemente andando da un punto A a un punto B. Stavano imparando a stare, a guardare, a scegliere. Stavano cominciando il viaggio che — già lo sentivano — non sarebbe finito mai.

Il Sognatore lento