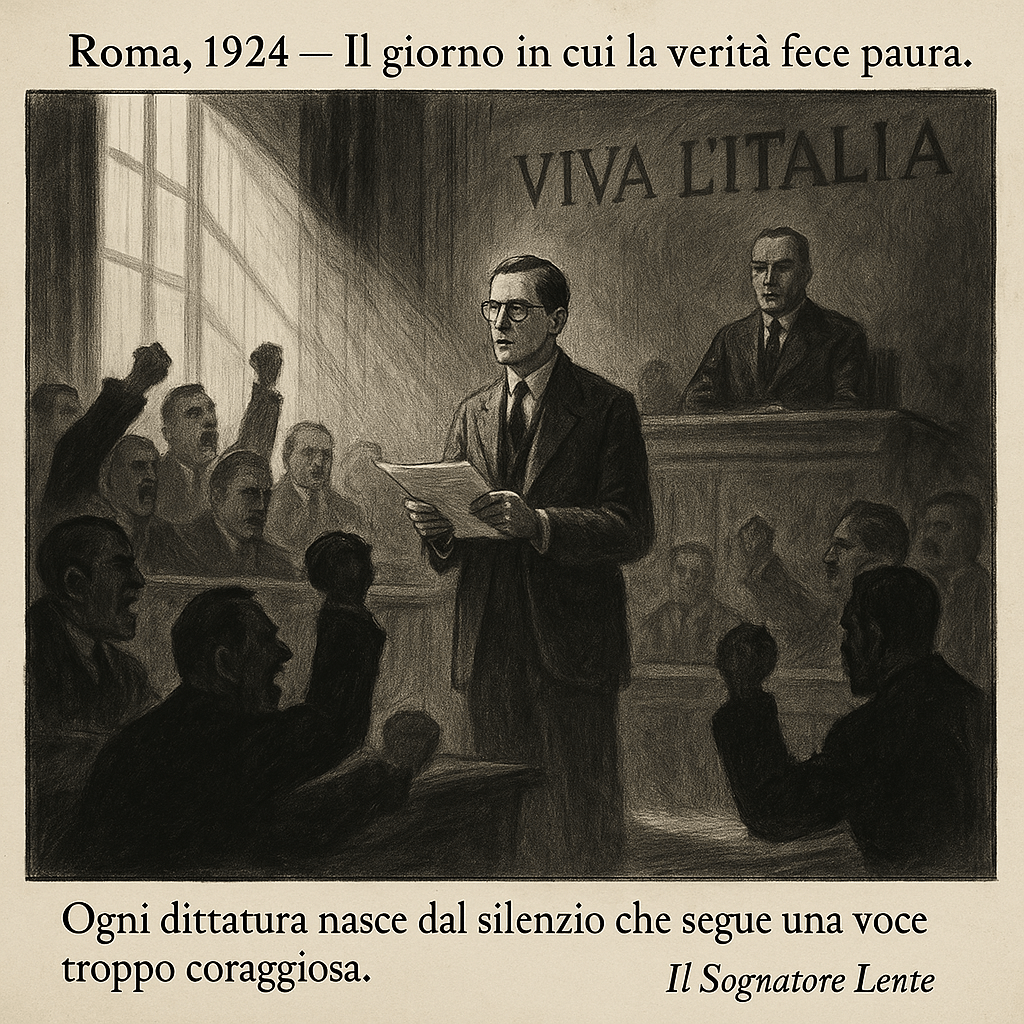

Roma, 30 maggio 1924.

L’aula di Montecitorio è densa di caldo e di tensione.

Dai banchi dei deputati fascisti arriva un brusio nervoso, un ronzio costante come di insetti infastiditi. Sul banco della presidenza, il presidente del Consiglio, Benito Mussolini, fissa l’oratore con lo sguardo di chi non perdona.

Davanti a lui, con la voce ferma e gli occhiali che scivolano sul naso, Giacomo Matteotti sta compiendo un atto che sa essere pericoloso: dire la verità.

«Abbiamo assistito — onorevoli colleghi — a una vergogna nazionale. Le elezioni di aprile sono state falsate da violenze, intimidazioni e abusi. Chiedo che si annullino.»

Nell’aula scoppiano risate, insulti, fischi.

Alcuni deputati fascisti si alzano, gesticolano, gridano: «Basta!», «Venduto!», «Sovversivo!».

Matteotti non arretra. Non urla, non cerca la scena.

Parla piano, ma ogni parola colpisce come una lama.

Dietro di lui, i pochi socialisti rimasti lo guardano con ammirazione e timore. Sanno che quella denuncia è un salto nel vuoto.

Mussolini, immobile, stringe la mascella.

Sa di essere al culmine del potere: le elezioni gli hanno dato la maggioranza, il Paese sembra ai suoi piedi, i prefetti obbediscono, i giornali lo esaltano.

Eppure, in quel momento, quell’uomo magro e ostinato davanti a lui gli appare come un pericolo più grande di ogni opposizione armata.

Perché chi parla con la forza della verità non può essere zittito con un decreto.

Matteotti conclude il discorso con una frase che resta sospesa come un presagio:

«Ora, preparatevi a difendervi. Io ho fatto il mio dovere.»

Qualcuno ride, qualcuno applaude.

Nessuno dimenticherà.

Nei giorni seguenti, Roma è un alveare di voci.

Il nome di Matteotti corre di bocca in bocca, nei caffè, nei corridoi, nelle tipografie.

Il Popolo d’Italia lo accusa di tradimento, i giornali indipendenti lo difendono a mezza voce.

Il 10 giugno, un’auto scura si ferma in via Caetani.

Cinque uomini lo afferrano, lo spingono dentro.

Qualcuno grida, ma nessuno interviene.

Un colpo, poi il silenzio.

L’auto scompare nel traffico.

Quel giorno, Roma impara la paura.

A Palazzo Chigi, Mussolini riceve la notizia nel pomeriggio.

Non chiede dettagli.

Cammina per la stanza, accende una sigaretta, guarda fuori dalla finestra.

«Imbecilli», sussurra.

Non sa ancora se l’ordine sia partito da qualcuno del suo entourage o se sia il frutto della cieca devozione dei suoi uomini più fanatici.

Ma sente, dentro, che qualcosa si è spezzato.

Il potere, quando si macchia di sangue, non torna più pulito.

Quella notte dorme poco.

Scrive appunti, cancella frasi.

“Bisogna dominare la tempesta”, annota.

“L’Italia non deve vacillare.”

Poi guarda la sua immagine riflessa nello specchio.

Non vede più il rivoluzionario di Predappio, né il socialista di ieri.

Vede un uomo che ha costruito un trono di parole e ora teme che crolli al primo soffio di verità.

Passano i giorni.

Il corpo non si trova.

La moglie di Matteotti, Velia, scrive lettere disperate.

La stampa estera si indigna, quella italiana balbetta.

Il Parlamento si svuota: i deputati dell’opposizione abbandonano l’aula, dando vita a quella che sarà chiamata la secessione dell’Aventino.

Gli altri, quelli rimasti, tacciono o fingono di non sapere.

L’Italia intera sembra trattenere il respiro.

A luglio, Mussolini tiene un discorso di difesa.

Non nega, non confessa.

Parla di “forze oscure”, di “provocazioni nemiche”, di “campagne contro la nazione”.

Molti vogliono credergli.

Altri no.

Ma nessuno osa muoversi davvero.

Il re tace.

L’esercito aspetta.

E il popolo, confuso, guarda le vetrine e compra giornali che non dicono nulla.

Il 16 agosto, in un bosco presso Riano, la terra restituisce la verità.

Un corpo disfatto, con le mani legate e un coltello conficcato nel petto.

Matteotti è morto da settimane.

Il Paese resta attonito, ma ancora una volta non reagisce.

Solo poche voci, isolate, chiedono giustizia.

Le altre si perdono nel frastuono delle feste, nei cortei, nei discorsi patriottici.

Mussolini comprende allora che la paura può diventare forza, se si impara a governarla.

Decide di farlo.

Inizia a reprimere ogni segnale di dissenso, a controllare la stampa, a riorganizzare le milizie.

Gli uomini del delitto vengono processati, ma le pene sono lievi.

La responsabilità morale si dissolve come nebbia.

La colpa si disperde tra troppi silenzi.

Il 3 gennaio 1925, la Camera è di nuovo piena.

È inverno, eppure il clima è infuocato.

Mussolini prende la parola.

Indossa un completo scuro, la voce roca di chi ha deciso.

Parla lentamente, scandendo ogni sillaba:

«Assumo io, solo io, la responsabilità politica, morale, storica di quanto è accaduto.

Se il fascismo è stato un’associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione.»

Un mormorio attraversa l’aula.

Poi applausi.

Applausi lunghi, convinti, quasi liberatori.

L’Italia, che avrebbe potuto ribellarsi, si inginocchia.

Quel giorno nasce la dittatura.

Fuori, Roma è avvolta da una nebbia leggera.

I passanti camminano in silenzio, le edicole vendono i giornali con il titolo in prima pagina:

“Mussolini parla: l’Italia ritrova la sua guida.”

Nessuno ride, nessuno piange.

La paura è diventata abitudine.

Nel suo ufficio, Mussolini rimane solo.

Sul tavolo, una copia del Popolo d’Italia e un ritratto del re.

Si siede, appoggia la fronte alle mani e chiude gli occhi.

Per un istante, rivede se stesso ragazzo, nella redazione de L’Avvenire del Lavoratore di Losanna, quando credeva ancora nella rivoluzione come riscatto degli ultimi.

Ma quell’uomo non esiste più.

Ora c’è il Duce — e il Duce non può permettersi di avere rimpianti.

La storia di Giacomo Matteotti non è solo quella di un uomo assassinato.

È la storia di un popolo che smise di scegliere, di una libertà ceduta per paura, di una democrazia che morì nel silenzio.

E in quel silenzio nacque l’Italia del Duce: l’Italia delle adunate, delle divise, dei saluti, delle frasi scolpite nei muri.

Ogni dittatura comincia così: con qualcuno che parla troppo presto e con molti che tacciono troppo a lungo.

Da quel giorno, Mussolini non fu più un uomo tra gli uomini.

Fu, nel bene e nel male, l’uomo che volle farsi destino.