Buenos Aires, 1952.

L’aria del mattino aveva l’odore del fumo e del caffè, e i tram scivolavano tra le vie come pensieri lenti. Tra la folla che si affrettava verso il lavoro, un giovane medico in formazione camminava con passo incerto e deciso allo stesso tempo. Si chiamava Ernesto Guevara, e la città gli stava diventando troppo piccola.

Nelle tasche portava un quaderno di pelle, una penna consumata, qualche appunto di medicina e una mappa stropicciata dell’America Latina. Nel petto, una tosse che gli ricordava che il respiro non è scontato, e forse per questo vale la pena difenderlo.

Ernesto non era ancora il Che. Era un ragazzo curioso, insofferente, animato da un bisogno antico di capire perché gli uomini si fanno del male a vicenda.

La notte prima della partenza, nella piccola casa di famiglia, sua madre gli piegò un maglione con la lentezza di chi vorrebbe trattenere qualcosa che sta per andarsene.

«Scrivi, mi raccomando», gli disse.

«Scriverò tutto», rispose Ernesto.

«Anche quello che non vuoi ricordare», aggiunse lei.

Lui sorrise, ma sapeva che aveva ragione.

Il padre, fumando in silenzio, si limitò a dire:

«La strada ti farà bene. È una scuola che non perdona, ma insegna più di qualunque università.»

Ernesto annuì.

Aveva letto tanti libri, ma nessuno parlava del mondo che voleva conoscere: quello dei poveri, dei minatori, degli ammalati dimenticati ai margini del fiume.

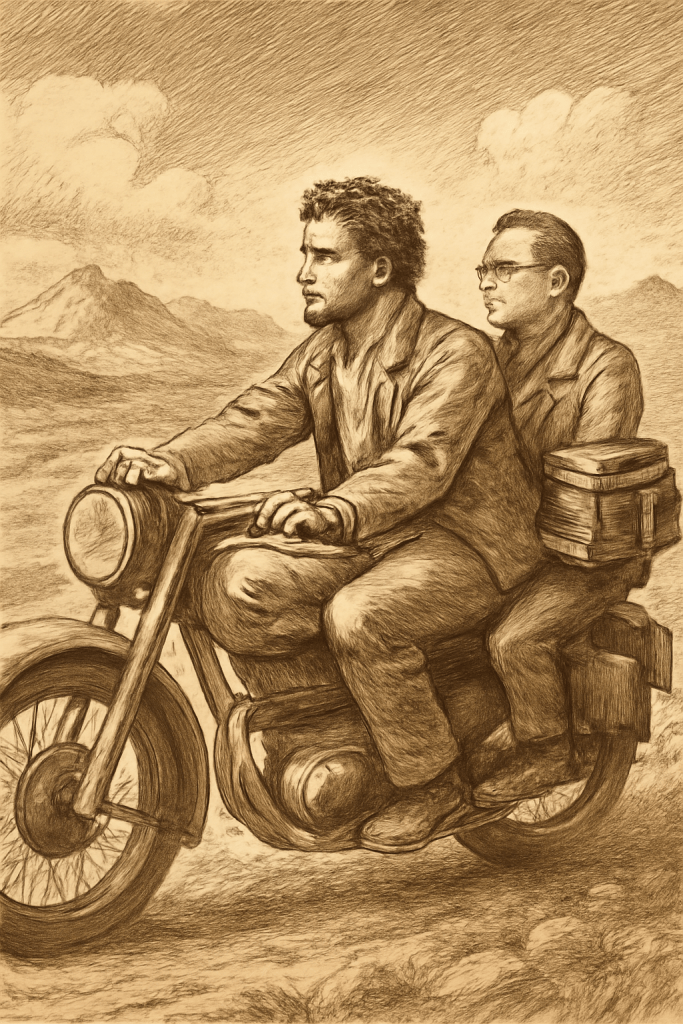

Qualche giorno dopo, nel cortile dell’amico Alberto Granado, la moto sgangherata aspettava come un animale stanco ma fedele. La Poderosa II: ruggiva, sputava fumo e libertà.

«Partiremo all’alba», disse Alberto.

«E se si rompe?»

«La aggiusteremo.»

«E se cadiamo?»

«Ci rialzeremo.»

«E se non torniamo?»

Alberto sorrise: «Allora avremo trovato qualcosa di meglio di casa.»

Ernesto rise di gusto. Era ancora capace di ridere, allora. Poi guardò il cielo sopra Buenos Aires, e gli parve che l’aria avesse un colore nuovo: quello delle cose che stanno per cambiare.

La partenza fu rumorosa, piena di amici, abbracci, vino e promesse. Nessuno credeva davvero che sarebbero arrivati lontano. Ma il viaggio non si misura in chilometri, pensava Ernesto, si misura in ciò che resta dentro.

Le prime tappe furono una prova di resistenza: strade sterrate, pioggia, vento gelido della Patagonia. La moto tossiva come lui, ma andava avanti. Ogni volta che si fermavano per ripararla, il mondo gli offriva una lezione.

Nei paesi di confine scoprì la fame e la gentilezza.

Una donna gli diede una pagnotta e disse: «È poco, ma è vero».

Un vecchio minatore gli mostrò le mani consumate e sussurrò: «La terra ci tiene in vita, ma non ci appartiene.»

Ogni frase, ogni volto diventava un appunto sul suo taccuino.

Ernesto scriveva la sera, vicino al fuoco, mentre Alberto cercava di dormire.

Annotava pensieri come ferite aperte:

“Non so se la giustizia esista, ma so che la sua assenza pesa come una pietra sul petto.”

Oppure:

“C’è più verità in uno sguardo di minatore che in cento discorsi di politici.”

Il viaggio cominciava a trasformarlo.

Il medico prendeva appunti, ma l’uomo imparava a tacere, a osservare, a lasciarsi toccare dalle cose. L’asma gli ricordava i limiti del corpo, ma anche la tenacia dell’anima. Ogni respiro diventava un atto di volontà.

Attraversarono il Cile, dormendo nei fienili, mangiando poco e parlando tanto. Alberto era più ironico, più concreto; Ernesto, invece, si perdeva nei pensieri.

«Sai, Berto», gli disse una sera, «a volte penso che l’ingiustizia sia una malattia, e che noi medici dovremmo curarla.»

«Con le medicine?»

«Con la coscienza», rispose lui, fissando le fiamme.

Nel Perù, il viaggio cambiò volto.

La strada si fece fiume, il paesaggio si fece silenzio.

Al lebbrosario di San Pablo, Ernesto vide la sofferenza senza filtri. I malati vivevano isolati, ma dignitosi, come se avessero imparato una forma di pace che i sani avevano dimenticato.

Lì capì che il dolore, quando è condiviso, diventa sopportabile; quando è ignorato, diventa vergogna.

Trascorse giorni ad ascoltare, a curare, a sorridere.

Una notte, senza dire nulla, decise di attraversare il fiume a nuoto per raggiungere l’altra riva dove stavano i malati. L’acqua era fredda, l’asma lo puniva, ma arrivò.

Quel gesto non cambiò il mondo, ma cambiò lui.

Scrisse nel quaderno:

“Mi sento parte di qualcosa di più grande di me. Come se ogni volto, ogni voce, fosse un frammento della mia stessa storia.”

Dopo il Perù, continuarono verso nord: Colombia, Venezuela, fiumi che sembravano infiniti. La moto si arrese, ma loro no. Salivano su camion, barche, qualsiasi cosa avesse ruote o vele.

Ernesto parlava poco, guardava molto.

L’America Latina si rivelava come una mappa di contraddizioni: ricchezza accanto alla miseria, fede accanto alla disperazione.

A Caracas, l’ultima tappa del viaggio, i due amici si abbracciarono.

«E adesso?» chiese Alberto.

«Adesso si torna», rispose Ernesto. «Ma non nello stesso modo.»

Sapeva che qualcosa si era acceso, una fiamma che non si sarebbe più spenta.

Non era ancora la rivoluzione, ma il principio.

Il principio di una vita che avrebbe confuso medicina e giustizia, scienza e coscienza, cura e battaglia.

Tornato a Buenos Aires, Ernesto concluse la laurea in medicina.

Sembrava lo stesso, ma non lo era.

I professori parlavano di anatomia, lui pensava ai minatori del Cile.

Gli amici parlavano di vacanze, lui ricordava i bambini scalzi del Perù.

Scrisse al padre:

“Il mio viaggio è finito, ma io non sono più quello che è partito. Ho visto troppa fame per restare seduto, troppa ingiustizia per restare in silenzio.”

Non sapeva ancora che il suo cammino lo avrebbe portato lontano — in Messico, a Cuba, in Bolivia — ma qualcosa dentro di lui lo aveva già deciso.

Da quel momento, Ernesto non cercò più solo di curare: cercò di cambiare.

E così cominciò davvero il viaggio che non finì mai.

Un viaggio che avrebbe fatto di un medico un rivoluzionario, di un ragazzo un simbolo, e di una vita una domanda ancora aperta:

può un uomo guarire il mondo, senza perdersi?