Le notti di La Cabaña

✍️ Il Sognatore Lento

L’Avana, 1959.

Il vento del mare saliva dalla baia e si infrangeva sulle mura della vecchia fortezza spagnola di La Cabaña, trasformata dai rivoluzionari in prigione militare.

Da quelle celle, pochi mesi prima, erano partiti gli ordini di tortura e le condanne del regime di Batista.

Ora gli uomini della Sierra Maestra avevano preso il potere, e il paese chiedeva giustizia.

O forse vendetta.

Nelle strade la gente gridava “¡Justicia, justicia!”, sventolando bandiere e fotografie dei morti della dittatura.

Il sangue dei contadini, degli studenti, dei sindacalisti uccisi nelle caserme e nei campi di concentramento chiedeva una risposta.

Ma come si misura la giustizia dopo una guerra?

E chi ha davvero il diritto di giudicare?

Il tribunale rivoluzionario

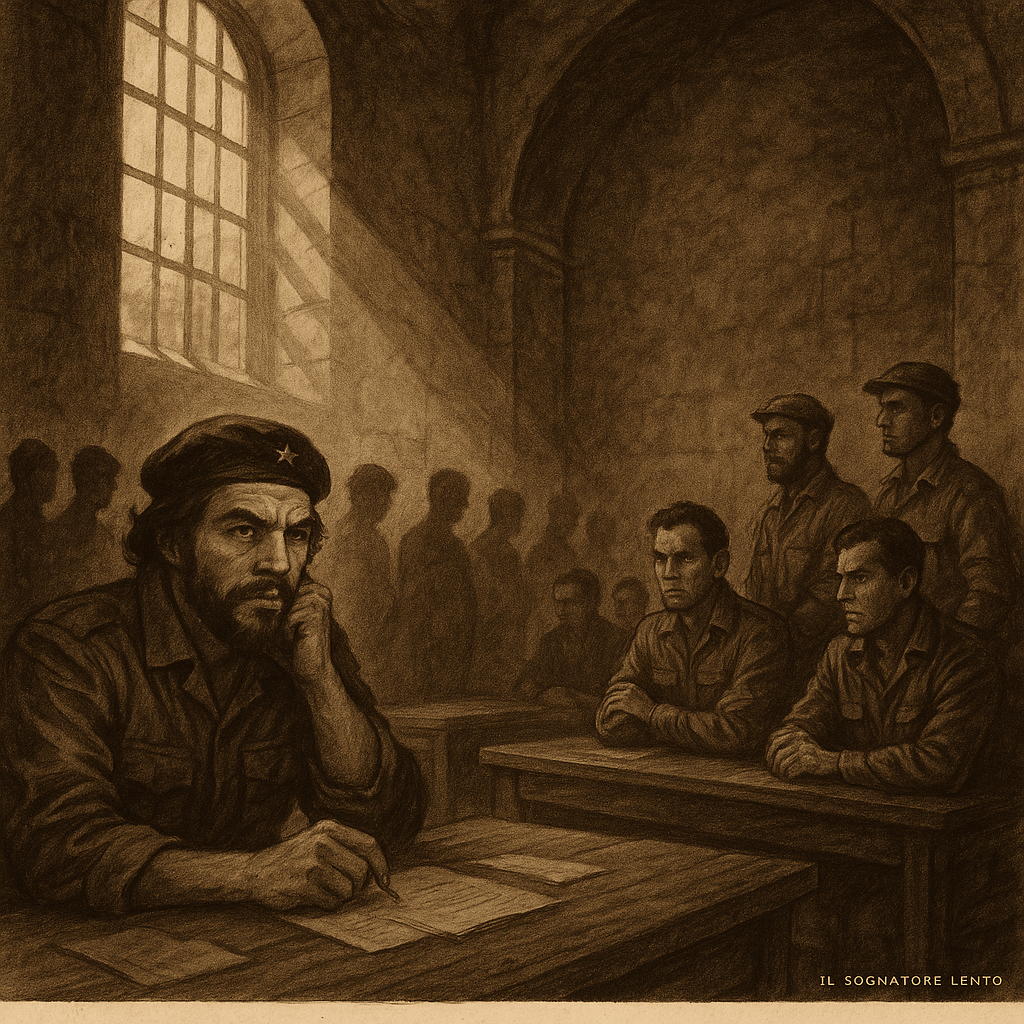

Nella grande sala di pietra della fortezza, tra archi e lampade sbiadite, Ernesto Guevara sedeva al tavolo del tribunale.

Non era più il medico della Sierra, ma il comandante a cui Fidel aveva affidato il compito più ingrato: ristabilire la legge in un paese appena liberato.

Nessuno voleva quel ruolo.

Eppure, lui accettò.

Non per ambizione, ma per coerenza.

Disse ai suoi compagni:

“La rivoluzione non può cominciare con l’oblio.

Se perdoniamo tutto, non cambieremo nulla.”

Ogni giorno arrivavano prigionieri: ufficiali dell’esercito di Batista, informatori, torturatori, uomini che avevano comandato le prigioni dove i ribelli venivano fucilati senza processo.

Molti confessavano, altri negavano.

Alcuni imploravano pietà.

La folla, fuori dalle mura, gridava per vederli condannati.

La rivoluzione, ancora calda di sangue, cercava una voce più forte della rabbia.

Le notti del Comandante

Guevara dormiva poco, mangiava quasi nulla.

Camminava lungo il cortile della fortezza con la sigaretta accesa e la testa bassa.

Ogni condanna lo pesava più di un proiettile.

Aveva visto la morte in guerra, ma non era la stessa cosa.

La morte data in nome della giustizia era un’altra cosa.

Più fredda, più silenziosa, più definitiva.

Scrisse nel diario:

“Non siamo giudici, siamo uomini costretti a scegliere.

Ma il giorno in cui la scelta diventa abitudine, la rivoluzione sarà morta.”

Cercava di restare medico anche tra le sbarre.

Ascoltava i prigionieri, leggeva le loro cartelle, faceva domande.

Molti lo odiavano, altri lo rispettavano.

Un ex sergente, un giorno, gli disse:

“Voi siete peggio di noi: noi eseguivamo ordini, voi eseguite ideali.”

Guevara rispose piano:

“Può darsi. Ma almeno i nostri ideali non torturano i bambini.”

La folla e il silenzio

Ogni notte, la fortezza di La Cabaña diventava un confine tra due giustizie: quella degli uomini e quella della storia.

Fuori, migliaia di persone aspettavano le sentenze.

Quando si udivano gli spari, un applauso scuoteva la baia.

Era un applauso che nessuno avrebbe voluto ricevere.

Guevara guardava il mare e pensava alla madre, ai libri di Córdoba, ai malati di San Pablo.

Si chiedeva se la rivoluzione potesse davvero guarire il mondo o se stesse solo cambiando la malattia.

Ma la sua convinzione restava ferrea:

senza responsabilità, la libertà è solo un’altra forma di caos.

La giustizia e il dubbio

Tra gennaio e giugno del 1959, oltre cinquecento uomini furono processati nei tribunali rivoluzionari.

Alcuni ricevettero l’amnistia, altri la condanna a morte.

Nella grande sala di pietra di La Cabaña, il Comandante Guevara ascolta in silenzio le voci del tribunale rivoluzionario.

Fuori, la folla chiede giustizia; dentro, il medico della Sierra impara quanto dolore può contenere la parola “giudicare”.

Le cronache occidentali parlarono di “epurazioni”, di “tribunali farsa”.

I cubani, invece, ricordavano i corpi gettati dai camion dell’esercito di Batista.

Fidel Castro difese pubblicamente l’operato dei tribunali:

“Se non puniamo i colpevoli, i colpevoli torneranno a punire il popolo.”

E Guevara, pur sapendo di essere diventato il bersaglio della stampa internazionale, non si nascose.

Scrisse:

“Non sono mai stato un uomo crudele.

Ma un popolo che non giudica i suoi carnefici resta schiavo della paura.”

La notte dopo l’ultimo sparo

Un testimone raccontò che, l’ultima notte del suo incarico a La Cabaña, Guevara restò da solo nel cortile dopo un’esecuzione.

La pioggia batteva sui muri e lui si sedette sotto un lampione.

Qualcuno gli chiese:

“Comandante, dormirete stanotte?”

E lui rispose:

“Forse sì. Ma non come un vincitore.”

L’atmosfera è malinconica, sospesa tra la vittoria e il rimorso.

Poche settimane dopo lasciò il comando della prigione e tornò alla Sierra.

Non parlò mai più pubblicamente di quelle notti.

Nei suoi diari le parole si fecero rare, ma una frase rimase scritta in piccolo, tra due righe cancellate:

“La giustizia è un atto di dolore.

Chi non soffre nel giudicare, non dovrebbe mai giudicare.”

Il giudizio della storia

Negli anni successivi, gli avversari lo accusarono di essere stato spietato.

I suoi compagni lo ricordarono come un uomo severo ma giusto, incapace di delegare il peso delle decisioni.

La verità, come sempre, rimase sospesa:

tra chi vide in lui un carnefice e chi continuò a vederlo come un medico che cercava di curare un mondo malato.

Ma quella notte del 1959, a L’Avana, tra la folla che gridava e il mare che taceva, nacque un’altra leggenda:

quella di El Che, l’uomo che portava sulle spalle non solo la rivoluzione, ma anche il suo prezzo.

✍️ Il Sognatore Lento