Sulle colline che dominano l’Avana, Ernesto “Che” Guevara osserva l’orizzonte mentre il mondo trattiene il respiro.

Dietro di lui i missili sovietici, davanti il mare con le navi americane: tra i due imperi, un’isola piccola e fiera che non vuole inginocchiarsi.

Ottobre 1962.

L’aria dell’Avana era sospesa, come prima di una tempesta.

Le strade sembravano più silenziose, i bambini non giocavano, le radio trasmettevano solo notizie frammentarie.

Dalle coste di Cuba si potevano vedere le navi americane all’orizzonte: grigie, ferme, minacciose.

Il mondo tratteneva il respiro.

La crisi dei missili era cominciata.

Il gioco dei giganti

Qualche mese prima, l’Unione Sovietica aveva installato sull’isola una serie di rampe per missili nucleari.

Era la risposta di Mosca all’installazione americana in Turchia e all’assedio costante contro la rivoluzione cubana.

Per Fidel, quei missili erano un deterrente: una garanzia di sopravvivenza.

Per Kennedy, un affronto intollerabile.

Il 22 ottobre 1962, il presidente degli Stati Uniti parlò al mondo:

“È in corso una grave minaccia alla pace. Ogni attacco nucleare partito da Cuba sarà considerato un attacco sovietico contro l’America.”

L’isola diventò l’epicentro della paura globale.

A L’Avana, la gente scavava rifugi nei cortili; nelle scuole si insegnava ai

Il Che cammina solo sul Malecón, mentre il mare respira al posto suo.

La crisi dei missili è finita, ma nel suo sguardo resta la domanda che nessuna tregua può spegnere:

quale prezzo ha la pace, se non nasce dalla verità?

bambini come ripararsi sotto i banchi.

Nel mare dei Caraibi, le flotte si fronteggiavano a distanza di pochi chilometri.

E nel mezzo, tra due imperi pronti a distruggersi, c’era un piccolo paese di undici milioni di anime.

La posizione di Fidel

Fidel Castro rimase saldo.

Scrisse una lettera a Nikita Krusciov:

“Non trattate con gli Stati Uniti alle nostre spalle.

Se devono attaccarci, che lo facciano: preferiamo morire in piedi che vivere in ginocchio.”

Ma sapeva che il potere di decidere non era più nelle sue mani.

L’alleanza con l’URSS aveva un prezzo: Mosca parlava a nome di Cuba, ma non sempre per Cuba.

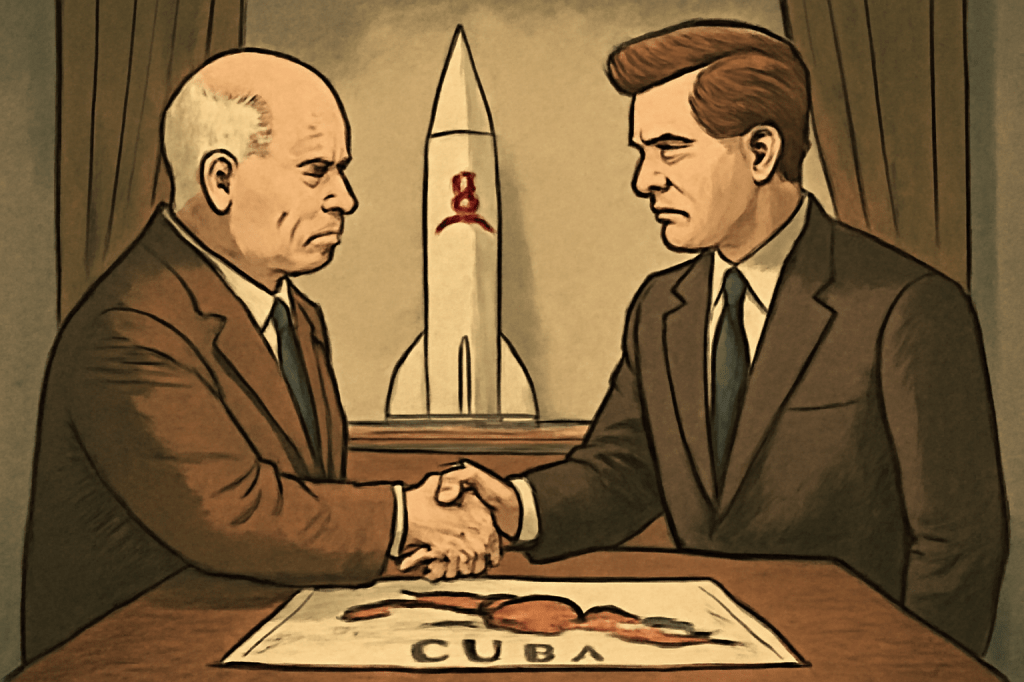

Krusciov e Kennedy trattarono in segreto.

L’accordo arrivò pochi giorni dopo: i missili sarebbero stati ritirati in cambio della promessa americana di non invadere l’isola e di smantellare, in silenzio, i propri ordigni in Turchia.

Il mondo esultò per la pace ritrovata.

A Cuba, invece, fu il silenzio.

La rabbia del Che

Ernesto Guevara, ministro e comandante, apprese la notizia mentre ispezionava le postazioni difensive sulle colline dell’Avana.

Si fermò, guardò il mare e capì che la rivoluzione era stata usata come pedina.

Disse ai suoi uomini:

“I sovietici ci hanno venduti.

Hanno barattato la nostra dignità con la loro sicurezza.”

Non era retorica: era dolore.

Per lui, l’accordo tra Mosca e Washington non era una tregua, ma una resa.

Pochi giorni dopo scrisse, nel suo stile secco e lucido:

“Abbiamo vissuto il momento in cui l’uomo poteva scegliere: la giustizia o la sopravvivenza.

E ha scelto di sopravvivere.”

Il mondo che non imparò

Dopo la crisi, l’isola restò intatta ma isolata.

L’embargo americano si fece totale, la propaganda sovietica più invadente.

Cuba diventò un simbolo, ma anche una prigione.

Il Che partecipò a conferenze, viaggiò come ambasciatore del socialismo nei paesi del Terzo Mondo.

Ma dentro di sé covava una frattura:

la rivoluzione che aveva sognato libera era ora vincolata a un blocco, a una logica di potere che disprezzava tanto quanto quella capitalista.

Disse in un’intervista a Praga:

“Se il socialismo diventa solo una copia del capitalismo di Stato, non sarà mai rivoluzione.

Sarà solo un’altra forma di schiavitù.”

Era una condanna implicita, e molti lo capirono.

Da quel momento, Ernesto cominciò a essere visto come un idealista scomodo, un profeta fuori posto.

La fede e la solitudine

Alla fine del 1962, tornando da un viaggio in URSS, Guevara confidò a un amico:

“Ho visto un mondo che parla di uguaglianza, ma non guarda mai negli occhi chi soffre.”

Era il suo modo per dire che la rivoluzione non poteva essere solo un equilibrio di potenze: doveva essere una scelta morale, umana, universale.

Da quel giorno, il Che si chiuse nel suo silenzio.

Passava le notti negli uffici del ministero, scrivendo a mano riflessioni che sarebbero poi diventate le sue ultime lezioni politiche:

L’uomo nuovo, Il socialismo e l’etica, L’internazionalismo o la morte.

La crisi dei missili aveva salvato Cuba, ma aveva ucciso la sua fede nei compromessi.

L’uomo che non scese a patti

Per il mondo, la crisi del 1962 segnò la fine della paura nucleare.

Per Guevara, segnò l’inizio di una nuova guerra: quella contro l’ipocrisia.

Non credeva più nella pace dei governi.

Credeva solo nella coerenza dei popoli.

Scrisse:

“Meglio un mondo in fiamme che un mondo in catene.”

Era una frase dura, ma sincera.

Racchiudeva la verità di un uomo che, pur avendo rischiato tutto per la vita, non sopportava più l’idea di sopravvivere senza giustizia.

Epilogo

Quando, anni dopo, partì per l’Africa e poi per la Bolivia, molti dissero che cercava la morte.

In realtà cercava la purezza che il potere aveva offuscato.

Cercava il respiro che aveva sentito da bambino a Rosario — quello che la paura non riesce a spegnere.

E così, mentre le potenze mondiali brindavano alla pace del 1962,

El Che guardava il mare dell’Avana e pensava:

“Hanno evitato la fine del mondo, ma non l’inizio della menzogna.”

✍️ Il Sognatore Lento