La polvere della speranza e il ritorno dal mondo (1950–oggi)

Quando la guerra finì, non bastarono il silenzio e la pace per guarire le ferite. Servivano pane e lavoro. E per molti monteneresi, come per migliaia di italiani, quel lavoro si trovava sotto terra.

Il Belgio, nel secondo dopoguerra, aveva bisogno di manodopera per le sue miniere di carbone. L’Italia, povera e affamata, firmò un accordo che prevedeva l’invio di uomini in cambio di carbone. Così, a partire dal 1946, cominciò una nuova emigrazione, che non solo avrebbe cambiato la vita di chi partiva, ma anche il volto delle piccole comunità italiane come Montenerodomo.

Quei viaggi non erano solo fisici. Erano il segno tangibile di un’epoca che vedeva l’aspirazione al benessere economico mescolarsi con la speranza di un futuro migliore, lontano dalla miseria che aveva segnato le loro vite durante la guerra. L’emigrazione divenne così il pane quotidiano, una necessità che si faceva strada tra la polvere delle miniere, i sogni e i sacrifici.

🌑 Vita nelle miniere

Arrivati in Belgio, gli uomini venivano sistemati in baracche di fortuna: letti di ferro, finestre rotte, stufe che non bastavano mai. Il lavoro nelle miniere era arduo e spesso disumano. Si scendeva anche a mille metri di profondità, stipati in ascensori di metallo che tremavano ad ogni vibrazione. Sotto terra, la luce era solo quella delle lampade sui caschi. Si respirava polvere e paura. Le gallerie erano instabili, i gas velenosi, i turni infiniti.

Eppure, nessuno si lamentava. Nessuno parlava di condizioni di lavoro

impossibili. Erano consapevoli del rischio che correvano ogni giorno, ma pensavano al bene che quel sacrificio avrebbe portato alle loro famiglie in Italia. Molti, infatti, avevano lasciato mogli, figli e genitori a Montenerodomo, il paese che li aveva visti nascere e crescere. Le lettere, scritte di fretta e arrivate a destinazione con il profumo di speranza e d’amore, erano il filo che li teneva legati alla loro terra.

Mentre si bagnavano con il sudore delle loro fatiche, con le mani ruvide dalla polvere del carbone, gli occhi degli emigranti monteneresi guardavano sempre al futuro: a una casa migliore, a figli che avrebbero avuto opportunità che loro non avevano avuto.

🔥 Marcinelle, 8 agosto 1956

Una delle pagine più tragiche della storia dell’emigrazione italiana fu scritta il 8 agosto 1956. Quel giorno, nella miniera del Bois du Cazier, il fuoco divorò l’aria. Un carrello urtò un cavo elettrico e, in pochi istanti, le fiamme si propagarono lungo i cunicoli.

Morirono 262 uomini, di cui 136 italiani, in gran parte provenienti dalle regioni più povere dell’Italia. La tragedia di Marcinelle segnò un momento di grande dolore per l’Italia intera.

Tra le vittime, per destino e fortuna, non vi fu nessun montenerese. Eppure, diversi uomini del paese lavoravano proprio in quella miniera: quel giorno, però, non erano di turno. Si salvarono per caso, o — come qualcuno ha detto poi — “per volontà di Dio”. Quel giorno, Montenerodomo, come tanti altri paesi italiani, visse una tragedia che bruciò nel cuore di ogni famiglia. Le donne uscirono in strada con il fazzoletto nero in testa, il rosario tra le dita, un dolore silenzioso e collettivo che segnò il paese per anni.

Marcinelle non fu solo una tragedia: fu anche un punto di svolta, una scossa di coscienza nazionale. L’emigrazione non era più solo una scelta individuale, ma un fenomeno che coinvolgeva tutta la società italiana. Il sacrificio di quegli uomini non era più un fatto lontano, ma diveniva parte della memoria collettiva, una ferita che non si sarebbe mai rimarginata completamente.

🌏 Nuovi orizzonti

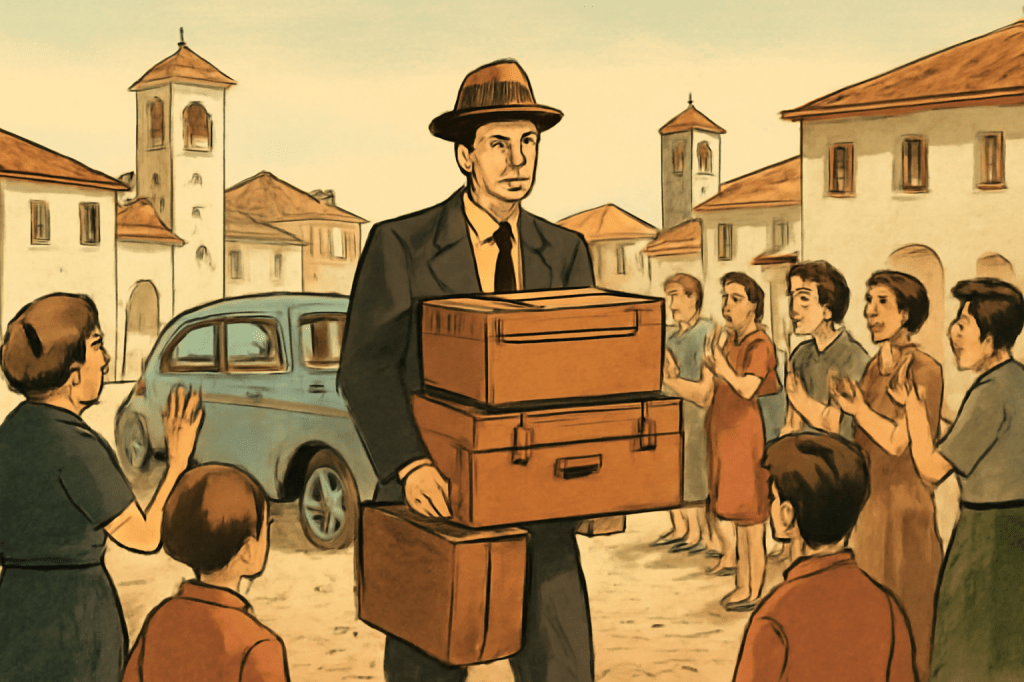

Dopo gli anni Cinquanta, l’emigrazione montenerese non si fermò. Molti si spostarono in Svizzera, in Germania, o attraversarono l’oceano verso

l’Australia e il Canada. Le lettere e le rimesse diventarono ponti tra due mondi,

che si toccavano attraverso le parole scritte a mano, ma anche attraverso i pacchi pieni di beni da inviare alla famiglia rimasta in Italia. Ogni ritorno estivo era una festa: accenti diversi, abiti nuovi, automobili straniere, ma soprattutto racconti pieni di nostalgia, di nuove esperienze, di difficoltà ma anche di successi.

Per i monteneresi che rientravano da quei lunghi anni di lavoro all’estero, ogni ritorno era un modo per riaffermare la propria identità, ma anche per confrontarsi con un paese che non era più quello che avevano lasciato. Le città, le campagne, i volti, le tradizioni avevano cambiato pelle. La modernità, il progresso, la globalizzazione cominciavano a fare capolino anche nei piccoli borghi.

Oggi, molti decenni dopo, le valigie sono cambiate, ma la fame di futuro è la stessa. Non si parte più con le navi, ma con gli aerei. Non si scrivono più lettere, ma messaggi su WhatsApp, videochiamate che permettono di

rivedere, seppur a distanza, le persone care. Ma ogni partenza porta con sé lo stesso silenzio di allora, lo stesso nodo in gola che segna chi lascia qualcosa di prezioso dietro di sé.

Eppure, sebbene le modalità siano diverse, lo spirito dell’emigrazione non è cambiato. L’essenza del viaggio, della ricerca di un futuro migliore, resta intatta. Non si parte solo per guadagnare. Si parte anche per costruire un ponte tra mondi lontani, per dare a chi resta la possibilità di sognare, anche attraverso l’esperienza di chi è riuscito a superare i confini.

“Partire non significa andarsene davvero.

Significa portare il paese dentro di sé, ovunque si vada.

Perché certe radici non si strappano: si trasformano in vento, e tornano a casa con ogni respiro.”— Il Sognatore Lento