🎵 Brano musicale

Se vuoi, fai partire questa musica e lascia che accompagni ogni riga. Perché a volte le parole hanno bisogno di un sottofondo per raccontarsi meglio.

— Il Sognatore Lento

Storia romanzata dell’emigrazione… ma non troppo

🌍 Introduzione

Ci sono viaggi che non iniziano alla stazione, ma nella gola che si stringe al momento dei saluti.

Ci sono partenze che non portano via soltanto una persona, ma un pezzo di casa con lei.

E ci sono ritorni che non arrivano mai, perché chi parte cambia — e ciò che lascia cambia con lui.

Questa è la storia di milioni di italiani che, nel secondo dopoguerra,

presero una valigia di cartone e un treno verso Nord,

inseguendo due parole tanto semplici quanto gigantesche: pane e dignità.

Partirono in silenzio, senza celebrazioni.

Il mondo li accolse con fatica, a volte con diffidenza, ma loro non tremarono:

avevano mani dure e sogni ostinati.

Questa è una storia romanzata, sì.

Ma è soprattutto vera.

Perché ogni pagina nasce da un nome inciso in una lettera spedita da lontano,

da fotografie in bianco e nero appese alle pareti,

da un accento che non si è mai perso del tutto.

Ogni capitolo è una voce, un volto, una valigia diversa.

Ogni destinazione una nuova lotta per rimanere persone, non numeri.

Comincia da un ragazzo di 18 anni

che, una mattina del 1947, capì che restare significava morire ogni giorno

e partire significava morire una volta sola — per poter rinascere.

1 Episodio

La valigia del vento

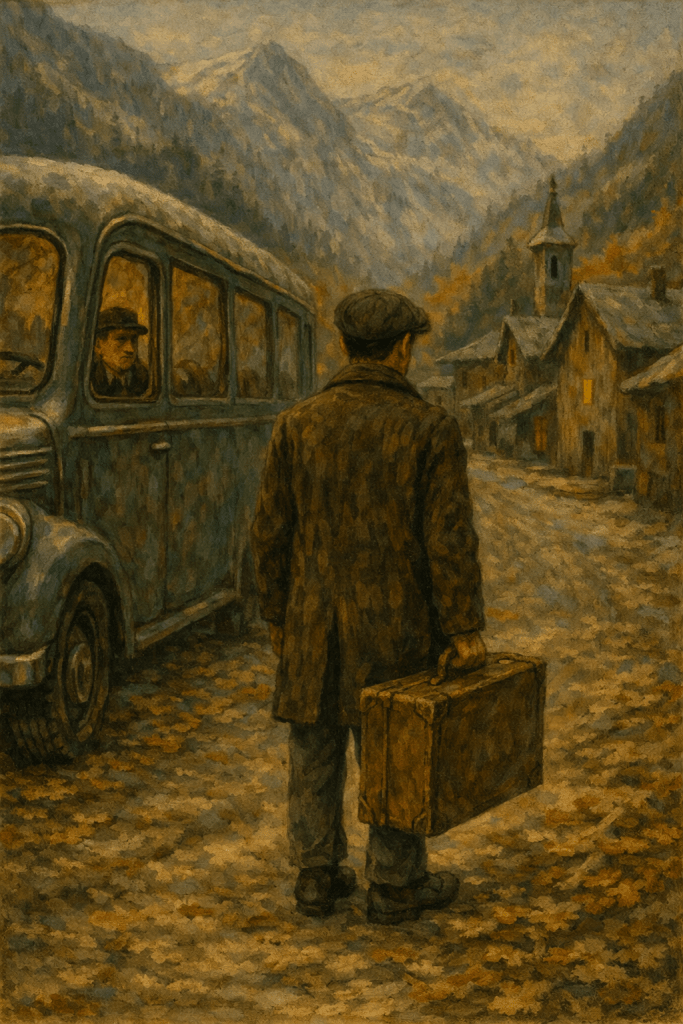

Italia – Autunno 1947

Il vento fu il primo ad arrivare.

Scese dai monti con una furia nervosa, sollevando polvere e foglie secche come se volesse strappare il paese dalle sue pietre.

Passava tra i vicoli come un annuncio in anticipo: qualcosa oggi cambierà per sempre.

Antonio aveva la valigia stretta al petto.

Cartone spesso, rinforzato agli angoli con lo spago.

Dentro: tre camicie, un maglione rattoppato, due paia di calze e un po’ di pane secco.

Fuori: la vita intera di chi lo guardava con occhi lucidi.

Sua madre gli si avvicinò per prima.

Le mani screpolate dal bucato, gli occhi che non volevano piangere.

«Tieni» mormorò, mettendogli qualcosa tra le dita.

Una fotografia in bianco e nero: loro cinque, davanti alla casa.

Suo padre seduto, lei in piedi, i fratellini stretti come rondini attorno al nido.

E Antonio, serio, quasi a voler già dimostrare di essere più grande dei suoi anni.

«Mettila sul cuore» disse lei. «Così non ti senti solo.»

Antonio la infilò nel taschino interno della giacca.

Gli sembrò di sistemare la famiglia intera dentro di sé.

Poi arrivò il padre.

Cappello tra le mani, silenzio di chi non sa dire tutto quello che ha da dire.

Ma la mano sulla spalla di suo padre fu un gesto che gli spostò il respiro.

Sua zia arrivò di corsa, trattenendo il fazzoletto sulla testa per il vento.

Si avvicinò ad Antonio e gli mise tra le mani un foglietto piegato con cura.

Göschenenstrasse 14 – Airolo – Schweiz

Antonio lo lesse piano.

Il nome della strada era in tedesco, anche se Airolo stava in Ticino.

Lì, al confine, le parole cambiavano prima delle persone.

Bastava poco — un passo, una curva, un tunnel — e anche i nomi smettevano di assomigliarti.

«Lo hai già scritto nella lettera di chiamata» disse la zia, con un sorriso che tremava,

«ma tienilo lo stesso. Non si sa mai, quando si è forestieri.»

Dietro di lei spuntarono i due cugini, impacciati nei loro vestiti della domenica.

Uno gli diede una pacca sulla spalla, l’altro gli allungò un pezzo di pane avvolto in un tovagliolo.

«Così non hai fame, almeno fino a Pescara» mormorò,

più rosso del cappotto che indossava.

Antonio li guardò uno per uno.

Non disse nulla.

Ma la mano con cui stringeva quel foglietto —

con quelle parole dure, straniere —

era già una promessa:

tornerò.

«Chi va, salga!» urlò l’autista della corriera.

Era il momento.

Sua madre gli sistemò il bavero come quando era bambino.

Poi lo guardò con due occhi pieni di montagne e di speranza.

«Se ti viene paura» sussurrò,

«fallala camminare con te.

Diventerà coraggio.»

Antonio annuì.

Salì.

La corriera scosse il fiato e si mosse.

Il paese sparì dietro una curva.

La sua vita dietro un’altra.

🚉 Il treno del Nord

A Pescara, la stazione era un fiume di valigie, dialetti, sogni e paura.

Ogni famiglia sembrava aggrappata a un figlio che scappava.

Antonio salì sul treno per Bologna.

Accanto a lui si sedette un ragazzo dagli occhi furbi e il cappello storto.

«Dove vai?»

«Milano. Poi Airolo, da mio zio.»

«Io Torino. Fiat. Farò le macchine del futuro.»

Sorrisero.

Si scambiarono il pane secco e i sogni nuovi.

«Io sono Luigi.»

«Antonio.»

La stretta di mano fu un patto tra giovani che non potevano permettersi il lusso della paura.

Il treno sbatacchiava sulle rotaie come se volesse scapicollarsi nel domani.

Fuori: campi, fabbriche, fumo.

Dentro: storie raccontate a bassa voce.

«In Svizzera» disse un uomo «la domenica si mangia persino la carne.»

«In Germania» aggiunse un altro «se sei bravo ti mandano tuo figlio a scuola.»

«Qui» mormorò un terzo «ti svegli ogni mattina e la fame se la ride di te.»

Antonio ascoltava e custodiva.

Ogni frase era un mattone in più nella costruzione della speranza.

🏛 Milano Centrale

La porta del mondo

La stazione di Milano era una cattedrale di ferro e respiro umano.

Tutto sembrava grande, persino il rumore.

«Da qui ci dividiamo» disse Luigi, tirandosi su il cappello.

«Ci rivediamo un giorno… quando la nostra vita sarà cambiata» aggiunse Antonio.

«Magari al bar, io ti pago un caffè… se posso permettermelo» rise Luigi.

Una pacca sulla spalla.

Un ultimo sorriso.

Poi ognuno seguì la sua direzione.

Antonio verso il convoglio per Chiasso.

Verso un confine che non era solo geografico.

🚧 Chiasso – Il verdetto

Alla frontiera li fecero scendere tutti.

«Passaporto!»

«Lettera di chiamata!»

«Avanti!»

Antonio mostrò i documenti.

Un funzionario studiò il foglio con attenzione.

«Airolo… c’è lavoro là» disse piano, quasi sollevato.

Poi la parte più dura:

Via la giacca.

Via la camicia.

Stetoscopio sul petto.

Schiena dritta.

Respiro.

Ogni secondo era un colpo di spada sul destino.

Accanto a lui, un uomo tossì troppo forte.

«Respinto.»

Due sillabe secche.

Una vita rimandata indietro.

Antonio pregò in silenzio.

Il medico lo scrutò negli occhi.

Poi timbrò.

Un rumore secco.

Una porta che si apriva.

Era dentro.

Nel mondo.

🚚 Verso Airolo

Airolo, autunno 1947

Un autobus lo portò su, tra curve e boschi.

La strada saliva lenta, scavata nella montagna, e a ogni tornante il paesaggio cambiava. I prati lasciavano spazio agli abeti, le case si diradavano, l’aria diventava più sottile. Più fredda. Più vera. L’autunno stava finendo, ma non aveva ancora ceduto il passo all’inverno.

Il paesaggio si faceva più duro e, allo stesso tempo, più bello.

Quando l’autobus rallentò, Antonio alzò lo sguardo.

Un cartello apparve sul bordo della strada:

AIROLO

Poche lettere scure su fondo chiaro. Niente di più.

Eppure, in quel momento, gli sembrarono definitive.

Case di pietra e legno si raccoglievano attorno alla strada principale. I tetti erano pesanti, pensati per resistere, e dai comignoli usciva un fumo lento, continuo. L’aria odorava di legna bruciata e di umido. Non c’era neve, ma il freddo entrava lo stesso, deciso.

L’autobus si fermò nella piccola piazza del paese.

Antonio scese per primo, stringendosi nel cappotto leggero. Il freddo gli morse subito le dita. Ai bordi della strada, la terra era scura e compatta, lucida per l’umidità notturna. Gli scarponi consumati facevano un rumore secco sull’asfalto.

Posò la valigia a terra e si fermò un momento a guardarsi intorno.

Tutto era nuovo.

Il silenzio compatto di un paese di montagna.

Il profumo del legno bagnato.

Le voci lontane, in una lingua che non capiva.

Si frugò nella tasca interna della giacca e tirò fuori il foglietto stropicciato con l’indirizzo dello zio.

Göschenenstrasse 14

Airolo

Si avvicinò al primo uomo che gli passò accanto.

«Mi scusi… questo indirizzo?» chiese, porgendo il foglietto.

L’uomo lo guardò, strinse gli occhi, fece un gesto vago con la mano. Non aveva capito.

Antonio ripeté, più lentamente, scandendo le parole:

«Gösche… nen… stra… sse… quattordici.»

Il signore sorrise appena.

«Ah! Ja, ja!»

Indicò una direzione tra le case, poi aggiunse, in un italiano spezzato:

«Due… poi sinistra. Vicino.»

Antonio ringraziò con un cenno più timido che sicuro.

Sollevò la valigia — pesava più di stanchezza che di vestiti — e cominciò a camminare lungo una stradina stretta. Il fiato gli usciva dalla bocca in piccole nuvole leggere. Non era ancora inverno, ma la montagna non faceva sconti.

Le case erano tutte di pietra e legno, solide, raccolte. I tetti ampi sembravano pronti a difendersi da ciò che sarebbe arrivato. Ogni passo aveva un’eco secca, come se il paese ascoltasse.

Quando vide il numero 14, si fermò.

Ricontrollò il foglietto, come se potesse essersi sbagliato strada, o destino.

Era quella.

Una casa modesta, sì, ma solida. Dal camino usciva un filo di fumo: segno di vita, di caldo, di qualcuno dentro.

Antonio posò la valigia accanto alla porta.

Inspirò forte.

L’odore della legna gli strinse la gola. La distanza da casa, improvvisamente, si fece sentire tutta insieme.

Poi bussò.

Una volta.

Due.

Dall’interno arrivò il rumore di passi. Lenti. Sicuri.

La porta si aprì.

Sulla soglia apparve lo zio Giuseppe.

Viso scavato dalla fatica, baffi appena brizzolati, occhi duri ma non cattivi. Indossava una giacca da lavoro e aveva una mano ancora impolverata.

Antonio restò immobile.

Come se aspettasse che l’uomo davanti a lui lo riconoscesse prima di riconoscersi lui stesso.

Ci fu un attimo sospeso.

Il tempo necessario a far combaciare un ricordo con un volto cambiato troppo

in fretta.

Poi lo zio mormorò:

«Toni’… sei tu.»

Davvero.

Giuseppe non era un uomo da abbracci — in famiglia lo sapevano tutti — ma quel giorno fece un passo avanti e posò la mano sulla spalla di Antonio. Una mano pesante, calda.

Una mano che diceva: ora sei qui.

«Sei cresciuto» aggiunse.

Antonio deglutì piano.

Sentì l’aria fredda scivolargli addosso come se anche il freddo stesse prendendo le misure.

Lo zio si scostò:

«Avanti, entra. Qui fuori si gela anche senza neve.»

L’ingresso odorava di fumo e di minestra. Una stanza semplice: un tavolo, quattro sedie, un letto in un angolo, una stufa accesa. La finestra vibrava leggermente al vento.

«Quella sarà la tua branda» disse lo zio indicando il letto.

«Non è grande, ma dopo una giornata giù… si dorme.»

Giù.

Antonio sentì la parola scivolargli addosso come un presagio.

Gallerie.

Buio.

Roccia.

«Domani ti porto a registrarti» continuò Giuseppe, versandogli un mestolo di minestra.

«E dopodomani si comincia. Qui non si perde tempo.»

Antonio annuì.

La fame era più forte della paura.

Mangiò in silenzio, lasciando che il caldo gli tornasse nelle mani. Ogni cucchiaiata era una promessa muta: ce la farai.

Lo zio lo osservava senza dire nulla. Poi indicò la tasca interna della giacca di Antonio.

«Tieni stretta quella foto. Qui la montagna ti mette alla prova.

Solo chi ha un motivo più forte del freddo… resta.»

Antonio portò la mano al taschino.

Sentì la famiglia sul cuore.

E per la prima volta, da quando l’autobus aveva iniziato a salire, respirò senza paura.

Fuori, l’autunno stringeva il paese nel suo silenzio.

Dentro quella casa,

stava già cominciando una vita nuova.

Il Sognatore lento

Lascia un commento