A Montenerodomo, per comprare un paio di scarpe nuove, un vestito da festa, un attrezzo per la cucina o per i campi, per prendere piantine da mettere nell’orto o per sistemare le scorte di un anno intero, non c’erano molte occasioni.

Si aspettava un solo giorno: la Fiera dell’Otto Maggio.

Le fiere dei paesi vicini esistevano, ma non erano per tutti.

I mezzi erano pochi, le strade difficili, e spesso mancavano i soldi prima ancora della possibilità di partire. Così, per chi viveva in montagna, l’Otto Maggio diventava il momento in cui il mondo arrivava a Montenerodomo, invece del contrario.

Quel giorno il paese cambiava volto.

Per ventiquattr’ore diventava una piccola metropoli di montagna. Le strade si riempivano di bancarelle, voci, richiami. Arrivavano venditori da lontano, dalla valle, dal Molise, dalla Puglia, ognuno con la propria merce e il proprio accento.

Ma la fiera non era fatta solo di oggetti.

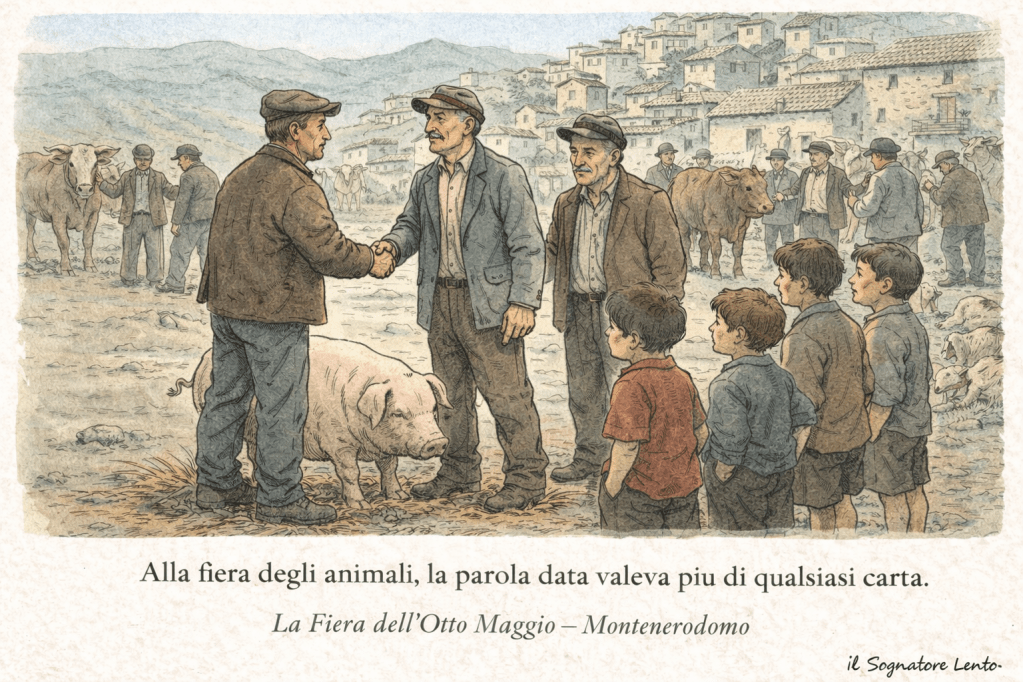

Una parte importante era la fiera degli animali.

Si guardavano i capi, si valutavano la forza, la salute, la convenienza.

C’erano uomini che facevano da mediatori, figure rispettate, che conoscevano il valore degli animali e il bisogno delle famiglie. Parlavano con entrambi, limavano il prezzo, mettevano d’accordo le parti.

Una stretta di mano bastava.

La parola data valeva più di qualsiasi carta.

Tra gli acquisti più importanti c’era quello del maiale.

Non era un capriccio, ma una scelta che riguardava l’intero anno.

Il maiale si comprava alla fiera, si portava a casa, si allevava con cura nei mesi successivi e poi, nei mesi freddi, veniva ammazzato.

Da lì veniva tutto: carne, lardo, salsicce, prosciutti.

Era sicurezza, sopravvivenza, dignità.

Intanto, tra una trattativa e l’altra, il resto del paese viveva la festa.

Le bancarelle arrivavano già dal giorno prima, tutte tranne una.

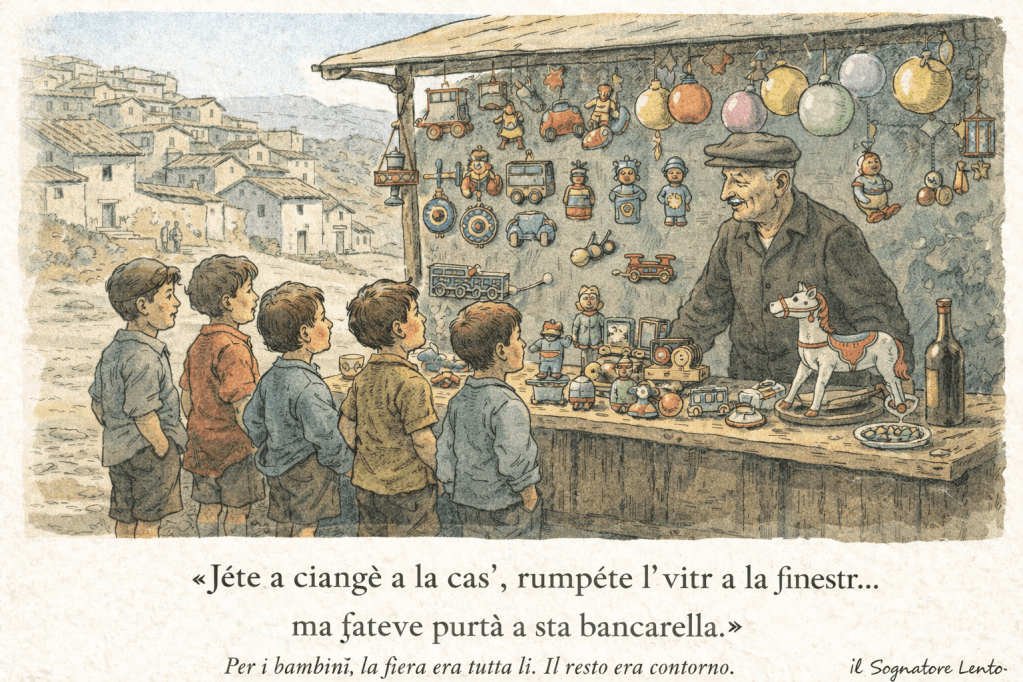

Quella di “zi Giovann”, la bancarella dei bambini, arrivava addirittura una settimana prima.

Era il segno che la fiera stava arrivando davvero.

Giocattoli semplici, di latta o di legno, che duravano poco, ma che nella memoria durano ancora oggi.

Il motto era noto a tutti:

«Jéte a ciangé a la cas’, rumpéte l’ vitr a la finestr… ma fateve purtà a sta bancarella.»

E per i bambini quella era la fiera. Il resto era contorno.

I più grandi, invece, si fermavano a mangiare.

Un po’ di porchetta, comprata insieme, portata al bar, mangiata in piedi con le fave fresche.

Il vino non mancava mai.

Si parlava ad alta voce, si rideva, si commentavano gli affari fatti o sfumati.

Alla fiera si facevano anche incontri importanti.

Si rivedevano parenti lontani, si combinavano lavori stagionali, fidanzamenti, promesse.

In un solo giorno entrava un anno intero di vita.

La sera, quando le bancarelle smontavano, restavano a terra i segni del passaggio: paglia, cartacce, bottiglie vuote, impronte confuse.

Il paese tornava piano piano al silenzio, stanco ma pieno, come dopo una lunga festa di famiglia.

Il giorno dopo si riprendeva la vita di sempre.

Ma qualcosa restava.

La Fiera dell’Otto Maggio non era solo commercio.

Era il giorno in cui Montenerodomo smetteva di sentirsi periferia.

Un giorno solo, ma capace di valere un anno intero.

E oggi, che tutto si compra in fretta e lontano, quella fiera resta nella memoria come una lezione semplice e dura:

quando hai poco, ogni scelta pesa. E ogni giorno importante resta per sempre.

Le vignette che accompagnano questo racconto sono state realizzate da me, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, utilizzata come strumento di supporto alla memoria e alla ricostruzione visiva.

Lascia un commento