Infanzia, adolescenza e vita di un uomo prima del mito.

Premessa

Questo non è un racconto su un genio.

Non parla di quadri celebri,

né di gesti estremi trasformati in leggenda,

né della follia usata come scorciatoia

per spiegare tutto.

Parla di un uomo

che è stato bambino.

Vincent van Gogh non nasce artista.

Nasce figlio di una terra severa,

di una casa sobria,

di un mondo che concede poco

e pretende molto.

Prima del colore c’è il fango.

Prima della luce, la fatica.

Prima dell’opera,

la vita così com’è

quando non fa rumore

e non chiede di essere raccontata.

Questo racconto non cerca diagnosi

né assoluzioni tardive.

Non prova a capire Van Gogh

meglio di quanto

lui stesso sia riuscito a fare.

Vuole solo stargli accanto.

Seguire il suo sguardo

quando si posa sulle cose umili,

restare con lui

mentre il mondo non risponde,

e osservare come, nonostante tutto,

continui a guardare

anche quando guardare fa male.

Se in queste pagine c’è bellezza,

non è perché qualcuno l’ha inseguita.

È perché qualcuno

non ha smesso di vedere.

Capitolo 1 – Zundert

Paesi Bassi, 30 marzo 1853

Zundert non aveva bisogno di essere raccontata.

Esisteva e basta.

Era una terra che non prometteva:

dava il minimo e chiedeva il resto.

Un posto dove l’erba cresceva senza vanità

e il cielo non faceva scena.

D’inverno l’aria entrava nelle case

come un pensiero freddo.

D’estate il sole si limitava a lavorare:

asciugare, maturare, consumare.

Vincent van Gogh nacque lì,

in quella geografia sobria,

dove i giorni avevano lo stesso colore delle mani:

un colore di fatica pulita.

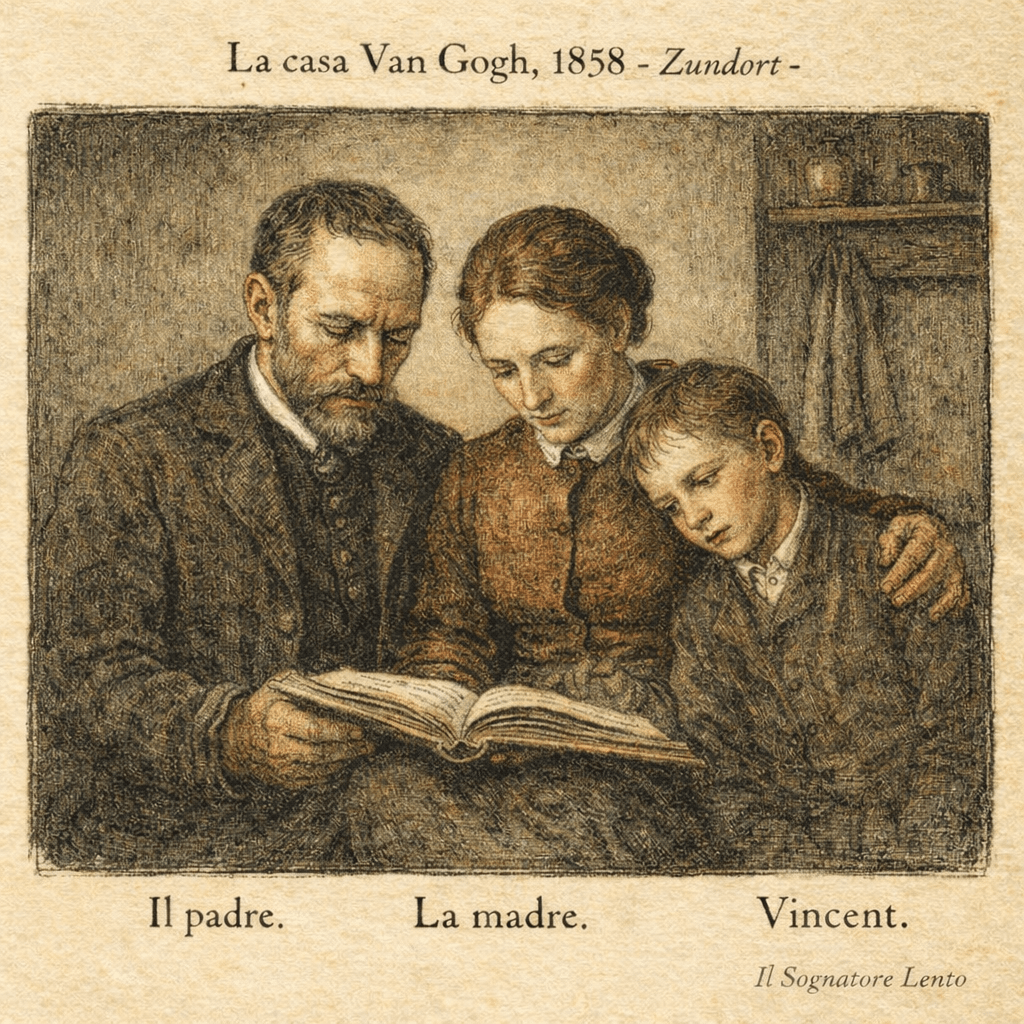

In quella casa ordinata, Vincent non era solo.

Il padre, Theodorus van Gogh,

era un pastore protestante.

Un uomo educato alla misura,

alla parola controllata,

alla convinzione che la vita non vada interpretata,

ma rispettata.

Credeva nella disciplina come forma di amore.

Nel dovere come riparo dal disordine del mondo.

La sua voce, quando parlava dal pulpito,

era ferma, composta,

come se ogni frase dovesse reggere

il peso di chi l’ascoltava.

In casa quella voce diventava più bassa.

Non dura, ma irrevocabile.

Un tono che non chiedeva consenso,

solo adesione.

La madre, Anna Cornelia Carbentus,

era diversa.

Non meno rigorosa,

ma più silenziosa.

Amava il disegno, i fiori,

le attenzioni che non fanno notizia.

Aveva mani capaci di sistemare tutto

senza farsi notare.

Era lei a osservare Vincent

quando restava in disparte.

Non lo forzava.

Non lo spiegava.

Lo lasciava essere,

come si fa con certe piante che crescono storte

ma resistono più delle altre.

Tra quei due mondi —

la parola del padre

e il silenzio della madre —

Vincent imparò presto

che esistono modi diversi di stare al mondo.

Uno chiede ordine.

L’altro accoglie ciò che sfugge.

E lui, senza saperlo,

cercava già un equilibrio impossibile.

Il padre sperava

che il figlio trovasse una strada chiara.

Una vocazione pronunciabile senza esitazioni.

La madre, invece,

sembrava intuire che non tutte le strade

si lasciano dire.

Che alcune si attraversano soltanto.

Vincent cresceva dentro quella tensione gentile.

Non un conflitto aperto,

ma una distanza sottile,

fatta di aspettative non dette

e di domande sospese.

Quando il padre parlava di fede,

Vincent ascoltava.

Ma non trovava pace.

Sentiva che Dio, se esisteva,

non poteva abitare solo

nelle parole giuste.

Quando la madre sistemava la casa,

lui guardava i gesti.

Il modo in cui una cosa veniva rimessa al suo posto.

Il rispetto per ciò che è fragile.

Forse fu lì che imparò

che la cura non sempre si annuncia.

A volte si esercita in silenzio.

In quella famiglia ordinata,

Vincent non era fuori posto.

Ma nemmeno completamente dentro.

Era figlio, sì.

Ma già un poco altrove.

Zundert, con i suoi campi severi

e il suo cielo sobrio,

continuava a fare ciò che sapeva fare meglio:

non offrire risposte,

ma insegnare a resistere.

I primi anni passarono

senza eventi memorabili.

E proprio per questo furono decisivi.

Vincent non era figlio unico.

Prima di lui

c’era stato un altro bambino.

Nato morto.

Sepolto nel piccolo cimitero accanto alla chiesa.

Si chiamava Vincent.

Lo stesso nome.

Quel silenzio venne prima di tutto.

Dopo di lui arrivarono gli altri:

Theo,

Anna,

Elisabeth,

Wilhelmina,

Cornelis.

Una famiglia numerosa, ordinata,

dove nessuno era spinto a emergere

e tutti imparavano presto a contenersi.

Vincent era il maggiore tra i vivi.

Portava il peso del nome

e quello dell’esempio.

Tra tutti, Theo

gli sarebbe rimasto accanto.

Non subito.

All’inizio solo come presenza quotidiana,

come passo riconoscibile nella casa.

Gli altri sembravano muoversi

con maggiore leggerezza.

Lui no.

Non era infelice.

Ma sentiva prima degli altri

che vivere non è mai una cosa leggera.

La casa non era mai davvero silenziosa.

C’erano passi, voci, richiami brevi.

Ma Vincent imparò presto

che il rumore non è compagnia.

Essere il maggiore tra i vivi

voleva dire osservare prima di agire.

Capire prima di scegliere.

Tenere insieme

ciò che gli altri lasciavano cadere.

Non gli venne chiesto apertamente.

Ma lo sentì.

Era una responsabilità sottile,

fatta di piccoli gesti:

cedere il posto,

aspettare il proprio turno,

non occupare troppo spazio.

Gli altri bambini crescevano

come cresce l’erba buona.

Vincent cresceva

come una pianta accanto a un muro.

Non più debole.

Solo più attenta.

Imparò a riconoscere

gli umori della casa.

Sapeva quando parlare

e quando tacere.

Quella attenzione

non lo rendeva speciale.

Lo rendeva vigile.

E la vigilanza, nei bambini,

è spesso

una forma precoce di solitudine.

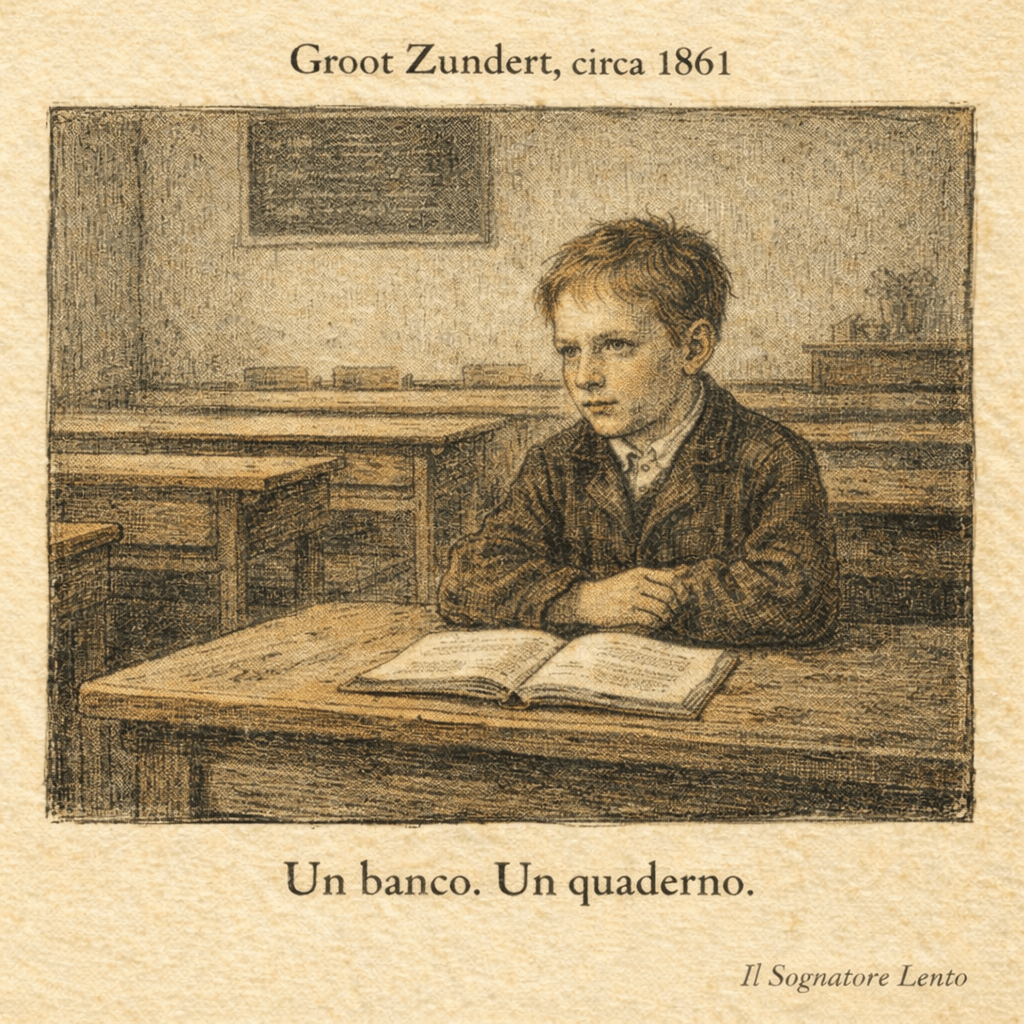

La scuola arrivò

senza solennità.

Un banco.

Un quaderno.

Una voce che spiegava.

Altre voci che rispondevano.

Vincent capiva,

ma non subito.

E quando capiva,

non era mai nel modo giusto

per farsi notare.

Le parole gli restavano addosso.

Non scivolavano via.

Si fermavano.

E mentre gli altri erano già oltre,

lui era ancora lì,

a cercare di capire

cosa farne.

Non era ribelle.

Non era svogliato.

Era lento

in un mondo che cominciava

a chiedere velocità.

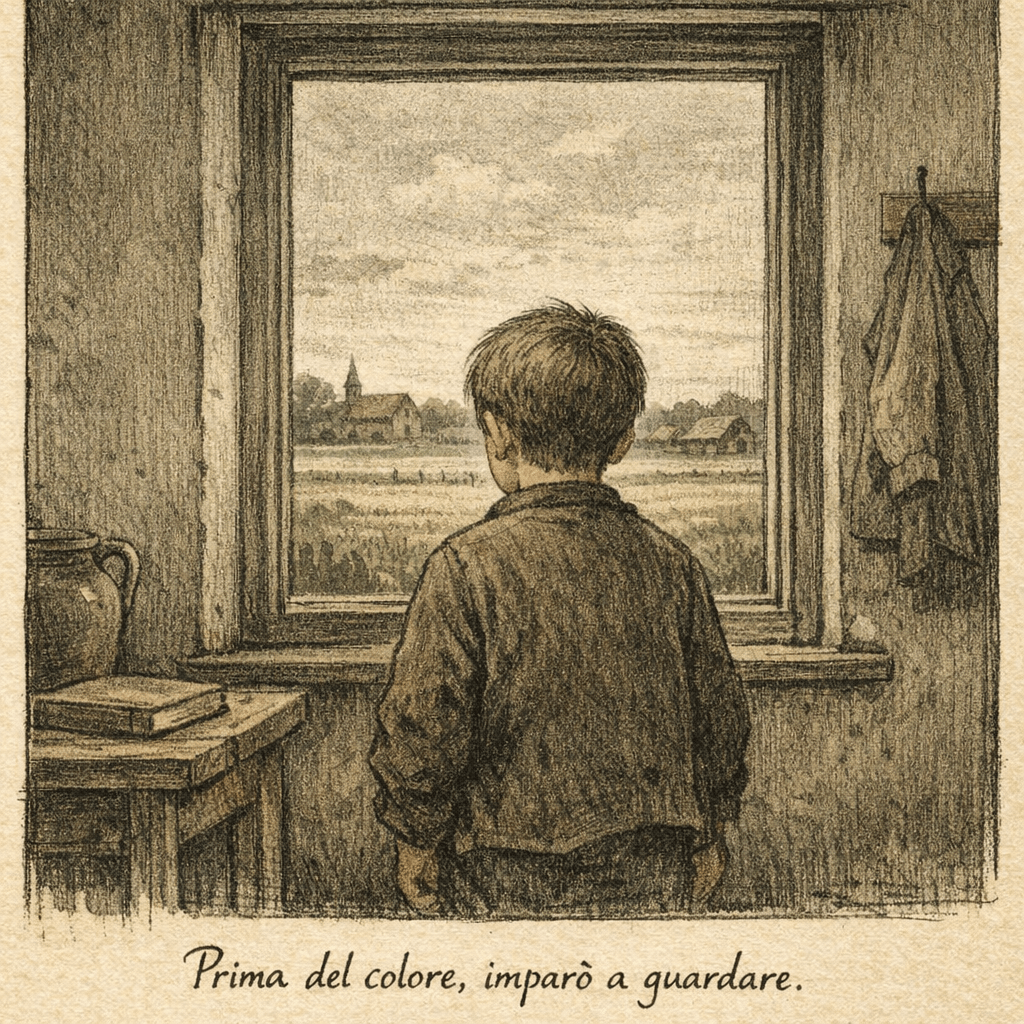

A volte lo sguardo gli scappava

fuori dalla finestra.

Non per distrazione,

ma perché fuori

le cose non pretendevano risposte.

Un albero non interrogava.

Un campo non chiedeva spiegazioni.

Una nuvola non voleva un nome.

Dentro, invece,

tutto chiedeva ordine.

Misura.

Precisione.

Vincent imparò

che l’ordine può essere una sicurezza,

ma anche una gabbia gentile.

Faceva ciò che doveva.

Studiava.

Ascoltava.

Non dava problemi.

E proprio per questo,

spesso non veniva visto.

Nessuno si preoccupava davvero.

Non c’era motivo.

Il bambino cresceva,

stava al suo posto.

Solo che quel posto, lentamente,

cominciava a stargli stretto.

Non lo diceva.

Non lo sapeva nemmeno dire.

Ma qualcosa, dentro,

stava già cercando aria.

Erano anni piccoli.

Tra i sei e i dieci anni.

Un’età in cui non si è più solo bambini

ma non si è ancora nulla.

Vincent non aveva un linguaggio

per ciò che sentiva.

Non aveva strumenti.

Non aveva un destino.

Aveva solo

uno sguardo che si fermava più a lungo

degli altri.

E una serietà precoce

che nessuno chiamava per nome.

Nulla faceva presagire un artista.

Non c’erano segni.

Non c’erano rivelazioni.

C’era solo un bambino

che imparava lentamente

che per lui vivere

non sarebbe stato semplice.

Ma sarebbe stato profondo.

Zundert gli insegnò questo:

che si può crescere senza clamore,

che si può sentire troppo

in un mondo che chiede misura,

e che restare

è già una forma di resistenza.

Il resto sarebbe venuto dopo.

Molto dopo.

Lascia un commento