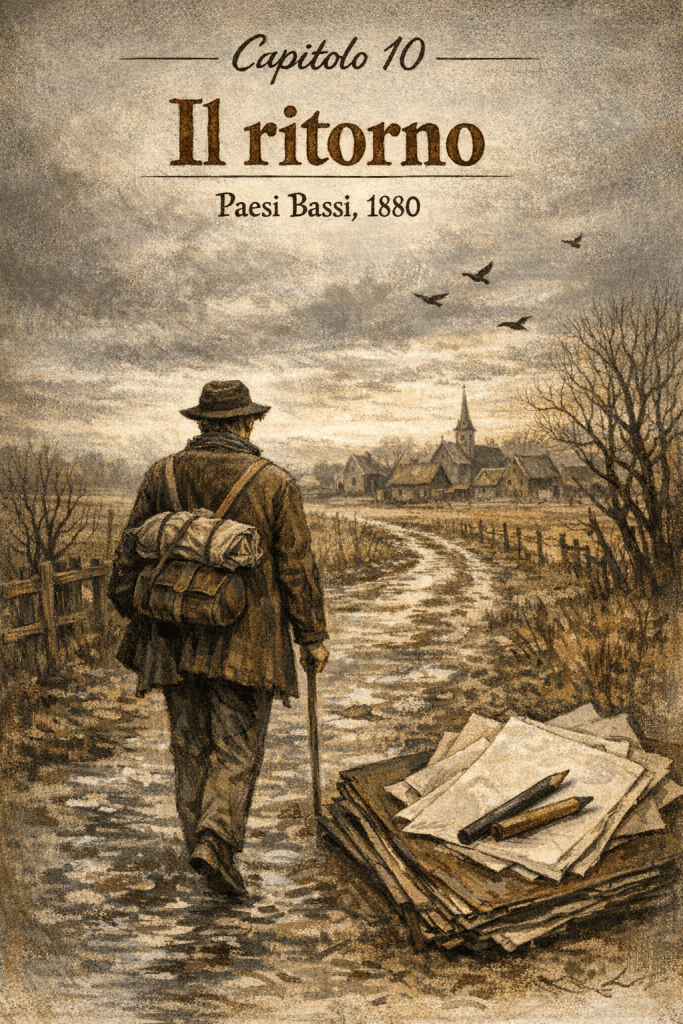

Capitolo 10 il ritorno

Paesi Bassi, 1880

Vincent lasciò il Borinage senza annunci.

Non come si lascia un luogo fallito,

ma come si lascia qualcosa che ha detto tutto ciò che poteva dire.

Tornò nei Paesi Bassi con pochi oggetti.

Qualche vestito.

Fogli piegati.

La stanchezza addosso.

La famiglia lo accolse senza domande inutili.

Lo conoscevano abbastanza

da capire che le risposte, se c’erano,

non sarebbero arrivate subito.

Per un po’ non fece nulla che potesse sembrare una decisione.

Camminava.

Leggeva.

Restava in silenzio.

Non parlava più di predicazione.

Non cercava incarichi.

Non chiedeva approvazione.

Aveva ventisette anni

e nessuna forma riconosciuta da offrire al mondo.

Eppure dentro qualcosa si era assestato.

Non una vocazione.

Non un progetto.

Una necessità più semplice:

non perdere ciò che aveva imparato a vedere.

I fogli del Borinage gli tornavano spesso tra le mani.

Non come ricordo,

ma come domanda aperta.

Non sapeva ancora cosa sarebbe diventato.

Sapeva solo che non poteva più vivere

senza dare forma a ciò che sentiva.

Il ritorno non fu una pausa.

Fu un punto fermo.

Da lì in poi,

ogni passo avrebbe dovuto rispondere

a una sola esigenza:

restare vero.

La decisione non arrivò come una dichiarazione.

Nessuna frase solenne.

Nessun annuncio.

Arrivò come arrivano le cose

che non possono più essere rimandate.

Vincent cominciò a disegnare ogni giorno.

Non per migliorare in fretta.

Non per stupire.

Per non perdere il contatto.

Disegnava ciò che conosceva.

Non cercava soggetti nuovi.

Riprendeva i contadini,

le mani al lavoro,

i corpi piegati,

le stanze povere.

Non perché fossero “degni”.

Ma perché erano veri.

Si impose una disciplina che non aveva mai accettato prima.

Ore seduto.

Studi ripetuti.

Tentativi che fallivano uno dopo l’altro.

Non aveva maestri vicini.

Non aveva certezze.

Aveva solo una convinzione silenziosa:

se non avesse dato forma a ciò che sentiva,

si sarebbe perso di nuovo.

Fu in quel periodo che smise di cercare un posto nel mondo

e cominciò a cercare un linguaggio.

Non pensava ancora alla pittura come destino.

La vedeva come un mestiere possibile:

duro, umile, lento.

Un lavoro che richiedeva tempo e rinuncia.

Accettò l’idea di essere in ritardo.

Di cominciare quando altri avevano già finito.

Di imparare da zero.

E per la prima volta

quel ritardo non gli pesò.

Gli sembrò giusto.

Perché tutto ciò che aveva vissuto prima —

la scuola,

il lavoro,

la fede,

il Borinage —

non era stato inutile.

Era stato preparazione.

E ora, finalmente,

c’era qualcosa che non chiedeva di essere spiegato,

venduto

o giustificato.

Chiedeva solo di essere fatto.

L’inizio consapevole dello studio

Lo studio cominciò quando Vincent smise di affidarsi all’urgenza

e accettò la fatica.

Non disegnava più solo quando ne sentiva il bisogno.

Disegnava perché aveva deciso di farlo.

Ogni giorno.

Con regolarità.

Studiava ciò che non gli veniva naturale:

proporzioni,

ossa,

movimento.

Copiava incisioni e manuali.

Non per imitarli,

ma per capire come reggessero.

Si accorse presto di quanto fosse indietro.

E non si tirò indietro.

Accettò di essere goffo.

Di sbagliare molto.

Di ricominciare.

Per la prima volta la disciplina

non gli veniva imposta.

La sceglieva.

Non cercava ancora uno stile.

Cercava una struttura capace di sostenere

tutto ciò che aveva accumulato negli anni:

la povertà vista,

i corpi consumati,

la fede portata all’estremo,

il silenzio.

Studiare non lo esaltava.

Lo calmava.

Era un lavoro lento, ostinato, senza garanzie.

Ma era suo.

La prima lettera a Theo

Fu allora che sentì il bisogno di dirlo a qualcuno.

Non per convincere.

Per non restare solo.

Scrisse a Theo van Gogh con cautela,

come si scrive quando non si è sicuri

che le parole reggano.

Non parlò di talento.

Non parlò di destino.

Parlò di necessità.

Disse che non riusciva più a vivere senza disegnare.

Che sentiva di doverci provare seriamente,

anche se era tardi,

anche se non c’erano certezze.

Non chiese approvazione.

Chiese tempo.

E comprensione.

Theo lesse tra le righe

ciò che Vincent non osava scrivere apertamente:

che non si trattava di una scelta come le altre,

ma di un tentativo di restare intero.

Quella lettera non cambiò tutto.

Ma cambiò abbastanza.

Per la prima volta,

Vincent non stava più solo

davanti a ciò che voleva diventare.

perché scrive a Theo e non al padre

Vincent non scrisse a suo padre per chiedere aiuto.

Non perché non potesse ospitarlo,

ma perché quel tipo di aiuto aveva un prezzo.

Il padre era un pastore protestante.

In una famiglia così, l’appoggio non era mai solo affetto:

era anche disciplina, aspettative, ritorno all’ordine.

E Vincent, dopo il Borinage, non aveva più un ruolo chiaro.

Non era più predicatore.

Non era più impiegato.

Non era più “qualcuno” che potesse essere presentato con orgoglio.

Theo invece era un’altra cosa.

Era già dentro il mondo dell’arte,

lavorava in una galleria, conosceva pittori, disegnatori, mercanti.

Poteva aiutare Vincent nel modo più semplice e pratico:

con denaro regolare, materiali, tempo.

E soprattutto senza chiedergli di tornare indietro.

Vincent non cercava un tetto.

Cercava una possibilità.

E Theo, più di chiunque altro,

era l’unico che potesse offrirgliela davvero.

Il sostegno di Theo (quello vero)

La risposta di Theo arrivò senza enfasi.

Ma non senza peso.

Non gli disse che sarebbe stato facile.

Non gli disse che aveva talento.

Non gli disse che ce l’avrebbe fatta.

Gli disse che capiva.

E che, se quello era il suo modo di stare al mondo,

non doveva essere fermato subito.

Gli offrì ciò che Vincent non aveva mai avuto davvero:

un sostegno pratico e discreto.

Soldi, pochi ma regolari.

Una stanza.

Carta.

Matite.

Carboncino.

Tempo.

Non era una promessa cieca.

Era una fiducia vigilata.

Attenta.

Responsabile.

Vincent sentì quell’aiuto come un appoggio leggero,

non come una spinta.

E gli bastò.

Da quel momento le lettere tra i due

diventarono un luogo stabile.

Uno spazio dove pensare ad alta voce,

sbagliare,

tornare indietro.

Non erano lettere d’artista.

Erano lettere di sopravvivenza.

E lentamente,

quel dialogo cominciò a reggere

tutto il resto.

Bruxelles, ottobre 1880

A un certo punto Vincent capì che non bastava più restare dov’era.

Non perché il luogo fosse sbagliato,

ma perché non offriva resistenza.

Aveva bisogno di misurarsi.

Con altri sguardi.

Con altri errori.

Con un livello che non poteva controllare.

Così, nell’ottobre del 1880, si spostò a Bruxelles.

Non era una fuga.

Era una scelta di lavoro.

Pochi giorni dopo, in quella città più grande,

capì cosa significava davvero studiare:

non come bisogno,

ma come mestiere.

L’ingresso all’Accademia

A novembre 1880, Vincent entrò all’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles.

Non come artista.

Come allievo.

L’Accademia non aveva nulla di romantico.

Non era un tempio.

Era un luogo di lavoro.

Aule fredde.

Banchi segnati.

Cartelle sotto braccio.

Gessi bianchi consumati dalle mani di chi copiava da anni.

C’era l’odore della carta, del carbone,

e quel silenzio particolare

che non nasce dal rispetto,

ma dalla concentrazione.

Qui non contava ciò che sentivi.

Contava ciò che sapevi fare.

Si entrava con il foglio vuoto

e si usciva con il foglio pieno di errori.

E nessuno ti consolava.

I professori non chiedevano la tua storia.

Non volevano sapere da dove venivi.

Non gli importava cosa avevi sofferto.

Guardavano la linea.

Guardavano la proporzione.

Guardavano se una figura stava in piedi

oppure no.

Per Vincent fu uno shock utile.

Perché in quel posto

la passione non bastava.

La fede non bastava.

La buona intenzione non bastava.

Serviva metodo.

Serviva disciplina.

Serviva tempo.

E soprattutto serviva accettare una cosa:

che l’arte non era una fuga,

ma una costruzione.

Vincent non cercava applausi.

Cercava regole.

E una misura che non dipendesse da lui.

Il primo confronto con altri disegnatori

Il confronto arrivò senza cerimonie.

Arrivò in una stanza vera,

con il rumore secco delle matite sul foglio,

con l’odore della carta consumata

e del carbone sulle dita.

Vincent vide disegni migliori dei suoi.

Più sicuri.

Più puliti.

Più risolti.

All’inizio fu doloroso.

Non per invidia.

Per chiarezza.

Capì quanto fosse indietro.

Capì quanto avesse ancora da imparare.

E capì che non bastava sentire di più

se non si sapeva fare di più.

Osservava gli altri lavorare.

Come impostavano una figura.

Come decidevano quando fermarsi.

Come correggevano senza distruggere.

Non parlava molto.

Guardava.

E riportava tutto sul foglio,

a casa,

da solo.

Quel confronto non lo scoraggiò.

Lo ridimensionò.

E il ridimensionamento, per Vincent,

fu una liberazione.

Non doveva essere eccezionale.

Doveva essere serio.

Doveva essere onesto.

Capì che l’arte non era un’espressione immediata,

ma una costruzione paziente.

Dietro ogni segno che sembrava naturale

c’erano ore di tentativi falliti.

Questo lo rassicurò.

Perché la fatica, quella,

la conosceva già.

L’ingresso nello studio disciplinato

Lo studio cambiò quando smise di dipendere dall’umore.

Vincent si diede orari.

Non rigidi,

ma costanti.

Mattina per il disegno.

Pomeriggio per lo studio.

Sera per rivedere ciò che non funzionava.

Non cercava risultati.

Cercava continuità.

Si impose esercizi che non gli piacevano:

ripetizioni,

copie,

proporzioni che sembravano non finire mai.

Ogni tanto si fermava,

guardava il foglio

e capiva che non era ancora lì.

E andava avanti.

Lavorare così gli toglieva l’illusione del colpo improvviso.

E quella perdita, invece di scoraggiarlo,

lo liberava.

Non aspettava più di sentirsi pronto.

Si metteva al lavoro.

E basta.

Lo studio non era più una speranza.

Era una pratica.

E la pratica, giorno dopo giorno,

cominciava a tenerlo insieme.

Il momento in cui si sentì “allievo”

Ci fu un istante preciso, non dichiarato,

in cui Vincent smise di pensarsi come qualcuno che “prova”

e cominciò a sentirsi allievo.

Non perché avesse trovato un maestro.

Ma perché aveva accettato di non sapere.

Guardando il lavoro degli altri,

ascoltando osservazioni,

confrontando i propri errori,

capì che l’apprendimento non era una fase da superare,

ma una condizione da abitare.

Sentirsi allievo significava questo:

non difendere ogni segno,

non giustificare ogni tentativo,

lasciare che qualcosa lo correggesse.

Non era umiliazione.

Era disponibilità.

In quel ruolo, così lontano dall’idea di genio,

Vincent trovò finalmente una posizione sostenibile.

Poteva sbagliare.

Poteva ricominciare.

Poteva restare.

E forse, per la prima volta,

non si sentiva in ritardo.

Si sentiva in cammino.

La prima città scelta per studiare davvero

Dopo Bruxelles, Vincent capì una cosa semplice:

doveva stare in un posto

in cui il lavoro non fosse teoria.

Nella primavera del 1881 scelse L’Aia.

Bruxelles gli aveva dato una misura.

Un confronto.

Una disciplina.

Ma era ancora un posto dove si parlava molto di studio

e poco di lavoro vero.

Vincent capì che aveva bisogno di un ambiente diverso:

meno teoria,

più mestiere.

L’Aia si trovava nei Paesi Bassi occidentali,

tra Amsterdam e Rotterdam,

non lontano dal Mare del Nord.

Un luogo dove l’aria arrivava umida e fredda

e la luce sembrava sempre trattenuta.

Non era una città di rivoluzioni artistiche.

Era una città ordinata, borghese, amministrativa.

Strade larghe, facciate allineate, finestre grandi,

e un vento salmastro che entrava nei vicoli

anche quando il mare non si vedeva.

La luce era bassa, grigia, ostinata.

Non faceva sconti.

Non abbelliva.

Metteva le cose davanti agli occhi

così come stavano.

Ma proprio per questo era adatta a lui.

Lì esisteva un mondo di disegnatori e pittori

che lavoravano sul reale:

vedute, paesaggi, figure, gente comune.

Non per stupire.

Per vivere.

C’erano atelier,

modelli,

studi dove il disegno veniva preso sul serio

come si prende sul serio un mestiere:

con continuità, con fatica, senza scuse.

Arrivò senza sentirsi arrivato.

Con la cautela di chi sa

di essere ancora all’inizio.

Frequentava studi.

Osservava.

Copiava.

Faceva esercizi dal vero:

figure sedute,

inermi,

inermi come quelle che conosceva bene.

E poi c’era il resto.

La vita attorno.

Strade fredde.

Passi rapidi.

Gente che non aveva tempo per essere elegante.

Operai, lavandaie, pescatori, poveri.

Un’umanità che non chiedeva di essere “rappresentata”.

Ma che esisteva, e basta.

La città non lo travolse.

Non lo accolse con entusiasmo.

Ma gli diede un terreno stabile

su cui lavorare.

Per Vincent,

era abbastanza.

Quando il disegno comincia a chiedere colore

Per molto tempo il colore non entrò.

Non per scelta.

Per necessità.

Il disegno, così com’era,

gli bastava ancora:

linee,

ombre,

struttura.

Ma a poco a poco accadde qualcosa di sottile.

Le figure chiedevano peso.

I corpi chiedevano presenza.

Le scene trattenevano più vita

di quanta il segno potesse reggere.

Non era ancora pittura.

Era una tensione.

Vincent si accorse che il nero non bastava più.

Che la luce non era solo contrasto,

ma sostanza.

Che la materia del mondo

non poteva restare tutta nello scheletro delle forme.

Non forzò il passaggio.

Non lo anticipò.

Annotava.

Osservava.

Faceva prove minime, timide,

come si fa quando si sente arrivare qualcosa

che non si è pronti a nominare.

Il colore non era una soluzione.

Era una domanda nuova.

E Vincent, che aveva passato la vita dentro le domande,

non si tirò indietro.

Non cercava risposte definitive.

Aveva imparato a stare nel lavoro.

A reggere l’attesa.

A lasciare che le cose maturassero

senza essere spinte.

Il disegno aveva fatto ciò che doveva fare:

gli aveva insegnato a vedere

senza perdersi.

Ora bastava questo.

Un uomo che studia.

Un foglio che regge.

Una domanda aperta.

Il resto

sarebbe venuto

quando fosse stato pronto.

Lascia un commento