Dal 4 ottobre 1943 all’inizio della resistenza partigiana

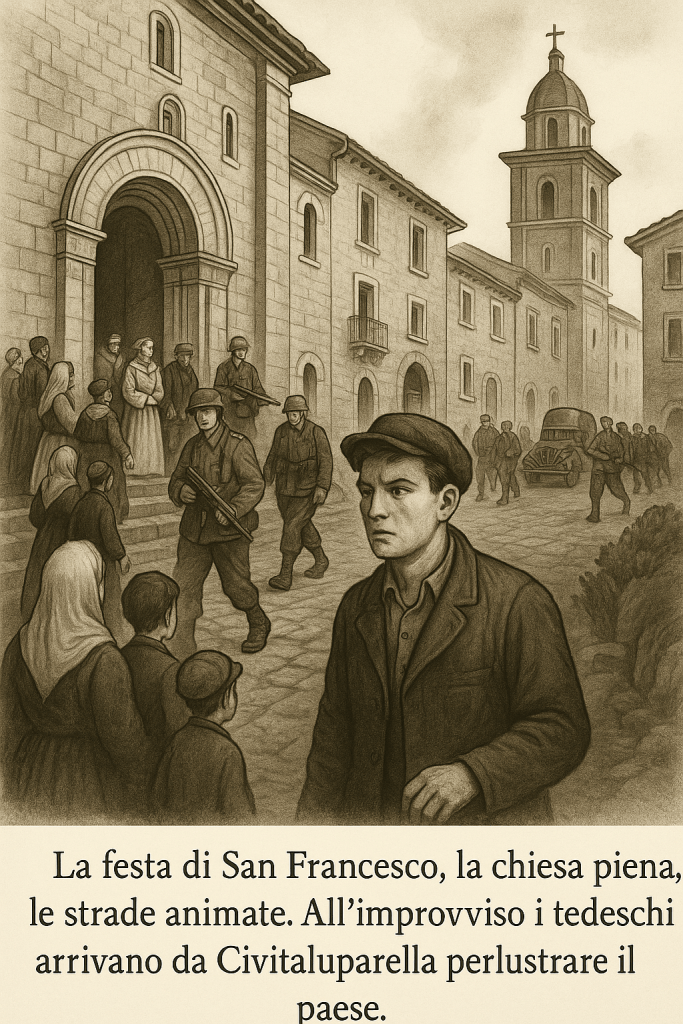

La mattina del 4 ottobre 1943, giorno di San Francesco, Montenerodomo si era svegliato con il ritmo consueto della festa. La chiesa era gremita: donne, uomini e bambini riempivano le navate per la messa solenne e già si preparavano alla processione che avrebbe attraversato le vie del paese. L’aria portava con sé il profumo dell’incenso e il brusio di attesa che accompagna i giorni di celebrazione.

All’improvviso, da Civitaluparella, comparve un drappello di soldati tedeschi a bordo di mezzi militari. Non si trattava ancora di un’occupazione vera e propria, ma di una ricognizione. La colonna percorse lentamente le strade, suscitando curiosità e timore negli abitanti che, senza interrompere del tutto i loro gesti, scrutavano in silenzio quelle uniformi.

I militari si fermarono a più riprese. Consultarono mappe topografiche, segnarono i punti nevralgici del borgo, osservarono con attenzione la sommità del centro abitato, dove sorgeva il palazzo De Thomasis, e il Colle del Tasso, altura strategica da cui lo sguardo poteva abbracciare l’intera vallata del Sangro fino all’Adriatico e quella dell’Aventino.

Fu un sopralluogo rapido, quasi chirurgico. Nessun contatto diretto con la popolazione, nessuna parola rivolta agli abitanti, che rimasero sulle soglie delle case o nascosti dietro le finestre, in un misto di diffidenza e paura trattenuta. Pochi minuti dopo, i mezzi ripartirono lasciando dietro di sé il rumore sordo dei motori e un silenzio carico di interrogativi.

L’arrivo del presidio

Pochi giorni dopo, l’apparizione silenziosa di quel drappello lasciò spazio a un movimento ben più imponente. Colonne di mezzi militari attraversarono Montenerodomo, risalendo dalla valle del Sangro e dirigendosi verso Palena, lungo la valle dell’Aventino. Il passaggio non fu più una semplice ricognizione: era il segno che il fronte stava salendo di intensità e che il borgo montano sarebbe entrato, suo malgrado, nella geografia della guerra.

Questa volta i tedeschi non si limitarono a osservare. A Montenerodomo fu installato un presidio stabile, con postazioni sui monti più alti attorno al centro urbano. Dal Colle del Tasso fino alle alture che dominavano la valle, gli occupanti crearono una cintura difensiva.

La Linea Gustav

La presenza tedesca a Montenerodomo non era casuale. Faceva parte di una strategia più ampia: la costruzione della Linea Gustav, il sistema difensivo voluto da Hitler per arrestare l’avanzata alleata dopo lo sbarco a Salerno.

La Gustav correva per oltre 300 chilometri, dal Tirreno all’Adriatico, collegando Gaeta a Ortona. Era costituita da bunker, reticolati, campi minati e postazioni di artiglieria. Il suo compito era duplice: resistere il più a lungo possibile all’offensiva alleata e guadagnare tempo per riorganizzare le truppe tedesche.

Il tratto orientale della linea aveva un fulcro proprio in Abruzzo, lungo la valle del Sangro. Qui le montagne offrivano posizioni naturali di controllo e difesa. Montenerodomo, con il suo crinale che domina sia la valle del Sangro sia quella dell’Aventino, diventava un punto strategico: osservatorio privilegiato e, allo stesso tempo, bastione di resistenza.

Per i civili, tutto ciò significava una sola cosa: la guerra era arrivata nelle loro case. I paesi si trasformarono in caserme a cielo aperto, le montagne in trincee. Ogni borgo sulla linea, da Ortona a Cassino, si ritrovò ostaggio di una battaglia che non aveva scelto.

Requisizioni e proclami

Il nemico manifestò ben presto, e senza esitazioni, la propria determinazione. A Montenerodomo furono requisite alcune case private per ospitare il comando della guarnigione e i servizi logistici: cucine da campo, macelleria, mulino, depositi. Ogni spazio utile veniva trasformato in strumento di guerra.

L’allora podestà fu costretto a provvedere in 24 ore al rifornimento di vettovaglie di ogni genere e ad assicurare la piena assistenza agli occupanti. Per dare forza agli ordini, i tedeschi incaricarono il banditore del paese, Vincenzo Porreca, di trasmettere pubblicamente le richieste alla popolazione.

Alla prima intimazione ne seguirono altre: legna, farine, bestiame, prodotti alimentari. I proclami scandivano i giorni, trasformando la vita civile in un elenco di imposizioni. Ma i monteneresi, pur costretti a subire l’occupazione, impararono ben presto a ignorare quegli ordini quando possibile: nascondendo animali e scorte, fingendo di non avere nulla da offrire, proteggendo quel poco che restava della loro sopravvivenza.

Era un gioco pericoloso, fatto di silenzi e di resistenze minime, ma era anche l’unico modo per affermare la propria dignità davanti a chi pretendeva di ridurre il paese a una caserma.

La fuga nei boschi

L’ostinazione dei civili finì per indisporre gli occupanti. Cominciarono così i soprusi veri e propri: razzie di generi alimentari, sequestro di animali, rastrellamenti di uomini abili al lavoro.

Si decise allora di trasferire le famiglie più in basso, a valle, portando con sé tutto ciò che era possibile salvare. Il bestiame veniva nascosto nei boschi o condotto lontano, insieme a sacchi di grano e scorte alimentari. I primi rifugi furono le masserie di Casale, Selvoni e Marangola, le contrade vicine al paese, ma presto si ricorse a ripari più remoti e sicuri.

Molti trovarono rifugio nel bosco di Paganello, nelle grotte naturali e perfino nelle pagliare, le costruzioni di fortuna che in tempi normali servivano ai contadini per ripararsi dalla pioggia durante il lavoro nei campi.

Ma verso la fine del mese lo scenario peggiorò ulteriormente. Arrivarono le SS, a cavallo o a piedi, che si spinsero fin dentro le contrade e fino ai margini dei boschi, rastrellando e terrorizzando chiunque incontrassero. A quel punto i capifamiglia compresero che rimanere nascosti sulle montagne non era più possibile.

La sola via di salvezza diventava la fuga verso la valle, in direzione di Altino, Roccascalegna e Casoli, paesi già presidiati dal comando alleato. L’esodo non fu ordinato né semplice: famiglie intere si muovevano di notte, con bambini e anziani al seguito, portando con sé solo ciò che potevano caricare sulle spalle. Montenerodomo si svuotava, mentre la guerra trasformava ogni sentiero in una via di sopravvivenza.

Fame, inverno e isolamento

Per i monteneresi cominciarono sofferenze, fame e privazioni inimmaginabili, che si sarebbero protratte per molti mesi, lasciando un segno indelebile nella vita di intere famiglie. La sopravvivenza era affidata quasi soltanto alla generosità delle famiglie che accoglievano i profughi e al poco bestiame riuscito a salvare dai rastrellamenti.

Le conseguenze furono devastanti. In quelle condizioni non fu possibile portare a termine né la mietitura né la vendemmia, e i campi rimasero incolti: non si poté neppure seminare per la stagione successiva. La comunità, che da secoli viveva di un’economia legata al ritmo della terra, si ritrovò improvvisamente senza lavoro e senza pane.

Ogni forma di vita organizzata cessò. Il paese si isolò completamente: non c’erano più servizi di alcun genere, le scuole erano chiuse, gli uffici abbandonati, le strade pericolose. Quando la centrale elettrica di Taranta fu bombardata, mancò anche la luce: le notti diventavano ancora più lunghe, rischiarate soltanto da candele e fuochi improvvisati.

E come se non bastasse, arrivò l’inverno. Le nevicate abbondanti coprirono i rifugi nei boschi e le masserie, rendendo ancora più difficile spostarsi e procurarsi cibo. In quel miscuglio di fame, gelo, oscurità e paura, il destino del paese si compì: un cocktail micidiale di privazioni e sofferenze, servito a una popolazione inerme che non poteva far altro che resistere, giorno dopo giorno.

L’inizio della resistenza

In quel clima di privazioni, gelo e paura, cominciò però anche a germogliare una reazione. L’isolamento, le violenze e le distruzioni non riuscirono a piegare del tutto la popolazione: anzi, fu proprio in quei mesi che si crearono i primi legami di resistenza.

Giovani monteneresi e uomini sfuggiti ai rastrellamenti iniziarono a muoversi tra i boschi, facendo da staffette, portando messaggi e viveri agli Alleati che avanzavano dal sud. Altri trovarono il coraggio di unirsi ai gruppi armati che si stavano formando sulle montagne.

Era ancora una resistenza fragile, fatta più di determinazione che di mezzi, ma rappresentava una svolta: per la prima volta, i civili non erano soltanto vittime passive, ma soggetti attivi di una lotta partigiana che avrebbe dato il suo contributo alla liberazione.

Così, mentre Montenerodomo subiva la violenza della “terra bruciata” e vedeva le sue case ridotte in macerie, nella sua gente nasceva la consapevolezza che resistere era l’unico modo per non morire due volte: sotto le armi del nemico e nel silenzio della storia.