La furia della terra bruciata non lasciò scampo. A Montenerodomo furono risparmiate solo poche abitazioni, quelle che i tedeschi avevano requisito per trasformarle in presidi e comandi militari. Tutto il resto venne devastato con metodo implacabile.

Tra le macerie finirono due edifici simbolo: prima Palazzo Croce, poi il più imponente Palazzo De Thomasis. Pietra dopo pietra, il borgo antico venne cancellato. Non era più un semplice villaggio montano ferito dalla guerra: Montenerodomo perse per sempre il suo nucleo storico. A differenza di altri centri della valle, che pur martoriati conservarono almeno in parte il volto originario, qui restarono solo ruderi fumanti. Ancora oggi, l’assenza di quel borgo antico racconta la radicalità della distruzione subita.

La popolazione, già provata da mesi di occupazione e violenze, dovette sfollare più lontano. Chi aveva trovato rifugio nei boschi di Paganello o nelle case sparse di Casale, fu costretto a scendere verso Roccascalegna, Altino e altri paesi della valle. Per uomini, donne e bambini cominciò un esodo faticoso, spesso a piedi, lungo sentieri impervi e sotto il gelo dell’inverno.

I racconti parlano di bambini denutriti, di famiglie ridotte a vivere di erbe di campo e radici, di anziani portati a braccia per chilometri. Alcuni trovarono rifugio in stalle, cantine, grotte improvvisate. Molti vissero per mesi con un tozzo di pane condiviso tra più persone, o con un pugno di castagne bollite nell’acqua. La comunità, abituata a stringersi attorno ai ritmi della vita contadina, si ritrovò dispersa, senza case né certezze, ostaggio di una miseria assoluta.

Montenerodomo pagò un prezzo altissimo: 55 vittime tra fucilazioni, esplosioni di mine e rappresaglie. A queste si aggiunsero i 17 giovani caduti sui vari fronti di guerra, ragazzi che avevano lasciato il paese per servire nell’esercito e non vi fecero mai ritorno. Ogni famiglia ebbe il suo lutto: un fratello, un padre, un figlio mancato all’appello.

Tra le memorie più atroci resta l’eccidio di Vallone Cupo, una ferita che ancora oggi non si rimargina. A raccontarlo è una testimonianza raccolta anni dopo, da chi in quei giorni percorreva i sentieri impervi della contrada Selvoni, poco prima dell’attraversamento del torrente.

«Dopo quattro ore di cammino ci fermammo vicino a una casupola, per stabilire sul terreno la modalità dell’attacco. Era dalla partenza che non fumavo. Con un calcio aprii la porta della stalla e accesi un cerino. Mi si presentò uno spettacolo allucinante che istintivamente mi fece richiudere la porta sgangherata.

Riapertola poco dopo, riaccesi un altro cerino e vidi una donna, vestita con una camicia da notte insanguinata, e accanto a lei tre bambini nelle stesse condizioni, stretti al suo corpo come in un ultimo abbraccio. Erano distesi su un materasso matrimoniale che occupava tutta la piccola stalla.

Richiusi la porta. Mi feci il segno della croce e ritornai nel gruppo senza dire nulla, almeno in quel momento.»

Quella donna era incinta. I suoi figli, innocenti, erano stati sterminati insieme a lei. Nessuna colpa, nessuna ragione: solo la violenza cieca che colpiva i più deboli. La scena, rimasta impressa nella memoria del testimone, è ancora oggi una delle immagini più terribili tramandate dalla guerra a Montenerodomo.

Vallone Cupo non fu solo un luogo di sangue, ma il simbolo di ciò che la guerra portava con sé: la distruzione non solo delle case, ma della stessa innocenza. Una comunità intera visse con l’incubo di quella strage, e ancora oggi il suo ricordo provoca un brivido, come se quel cerino tremolante continuasse a illuminare la tragedia.

Altri episodi, meno raccontati ma ugualmente dolorosi, segnarono quei mesi. Mine disseminate lungo i sentieri causarono la morte di contadini che cercavano di tornare ai campi. Fucilazioni sommarie colpirono uomini sospettati di aiutare i partigiani. Persino chi rimaneva nascosto nelle grotte non era al sicuro: la paura e il gelo mietevano vittime silenziose.

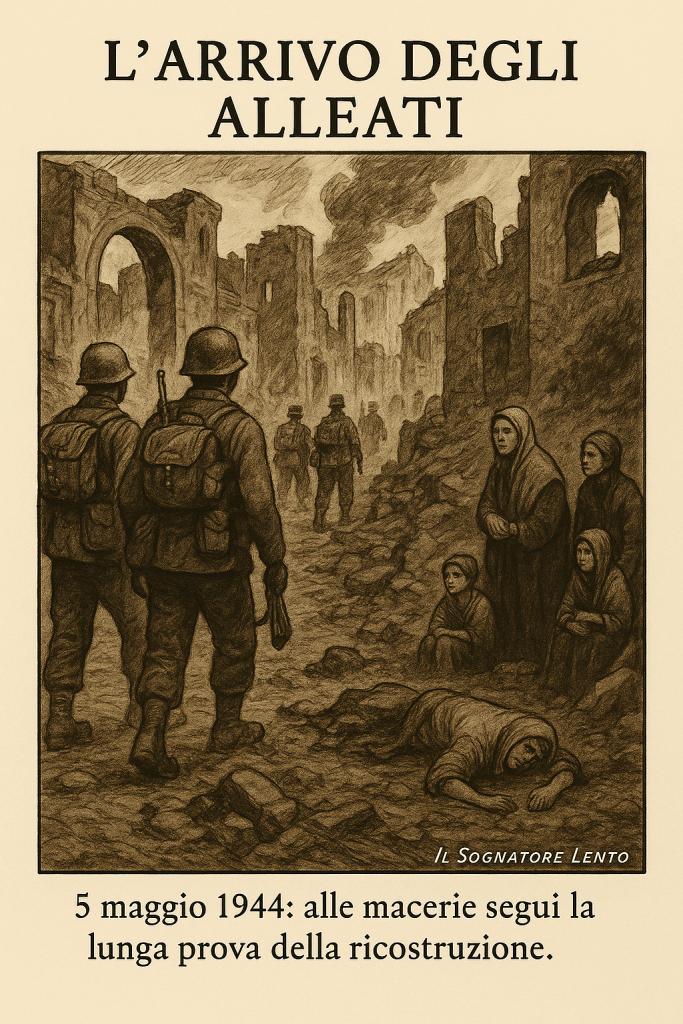

Poi, lentamente, la tempesta passò. Il 5 maggio 1944, dopo mesi di occupazione e rovine, sopraggiunsero le truppe alleate. Trovarono un paese distrutto, una popolazione stremata, un silenzio spezzato solo dal pianto e dalla fame. Per Montenerodomo non fu ancora la fine della sofferenza, ma l’inizio di una lenta risalita.

Gli Alleati portarono viveri, medicinali, un po’ di speranza. Ma di fronte ai ruderi di un borgo raso al suolo e alle famiglie disperse, la liberazione ebbe un sapore amaro. Per molti abitanti non c’era più una casa a cui tornare, e la vita tra le macerie fu dura quasi quanto quella sotto l’occupazione.

Un borgo cancellato dalle fiamme e dalle mine, una comunità dispersa, decine di vittime. Così Montenerodomo rimase impresso nella memoria collettiva della Linea Gustav: non come semplice villaggio montano, ma come simbolo del prezzo più alto che civili inermi possano pagare alla guerra.

E dalle macerie non nacque la pace, ma un’altra prova: la lunga e durissima strada della ricostruzione.