Il ragazzo che sfidava il mondo

Nel cuore di una Pescara che respirava ancora la semplicità del borgo,

Gabriele D’Annunzio crebbe in un ambiente dove le parole avevano già un peso diverso.

Non erano semplici strumenti per comunicare: erano segni, promesse, possibilità.

La sua infanzia si svolse tra due presenze opposte e complementari.

Da una parte la madre, Luisa, figura silenziosa e religiosa, capace di educare più con l’esempio che con le parole. In casa sua la fede non era ostentata, ma quotidiana: piccoli gesti, rituali discreti, un senso del limite che passava attraverso il silenzio.

Dall’altra il padre, Francesco Paolo, uomo ambizioso, innamorato dell’idea di grandezza. Per lui la vita era una scala da salire, un nome da affermare, un destino da imporre.

Gabriele cresce in questa tensione:

tra misura e eccesso,

tra disciplina e desiderio,

tra silenzio e parola.

La scuola come scoperta

La scuola elementare di Pescara non aveva nulla di straordinario.

Aule modeste, banchi di legno consumati, maestri severi quanto bastava.

Eppure, per Gabriele, quel luogo diventò subito qualcosa di più.

Non amava la scuola per le regole.

Non amava l’ordine imposto.

Amava la lingua.

Ogni parola nuova era un oggetto da toccare, smontare, usare.

La grammatica non lo interessava come struttura, ma come possibilità.

Capì molto presto che le parole potevano fare cose: evocare immagini, suscitare attenzione, creare silenzio attorno a sé.

Quando leggeva ad alta voce, gli altri bambini ascoltavano.

Non perché fosse più diligente, ma perché la sua voce dava peso alle frasi.

Il testo, nella sua bocca, cambiava forma.

La lingua diventava gioco.

E il gioco, potere.

Un bambino poco disciplinato, ma già dominante

Gabriele non era un allievo modello.

Non lo sarebbe mai stato.

La disciplina lo infastidiva.

Le regole gli stavano strette.

Ma la sua intelligenza era evidente, e gli insegnanti lo sapevano.

Non studiava per obbedire.

Studiava per emergere.

Capiva prima, ricordava meglio, usava le parole con una naturalezza che metteva a disagio.

Non cercava l’approvazione: cercava lo sguardo degli altri.

Già allora, la lingua non era per lui uno strumento neutro.

Era un mezzo per occupare spazio.

Le prime rime, tra ammirazione e sospetto

Le sue prime poesie non restarono confinate nei quaderni.

Cominciarono a circolare come foglietti piegati, passati tra i compagni quasi di nascosto.

Quelle rime non erano ingenue.

Avevano qualcosa di eccessivo, di sproporzionato rispetto all’età.

Colpivano, affascinavano, ma lasciavano anche un senso di inquietudine.

Gabriele non scriveva per gioco infantile.

Scriveva per imporre una visione.

Ogni verso sembrava una sfida:

alle regole scolastiche,

alle aspettative degli adulti,

all’idea che un bambino dovesse restare al suo posto.

Già allora, la parola era per lui affermazione di sé.

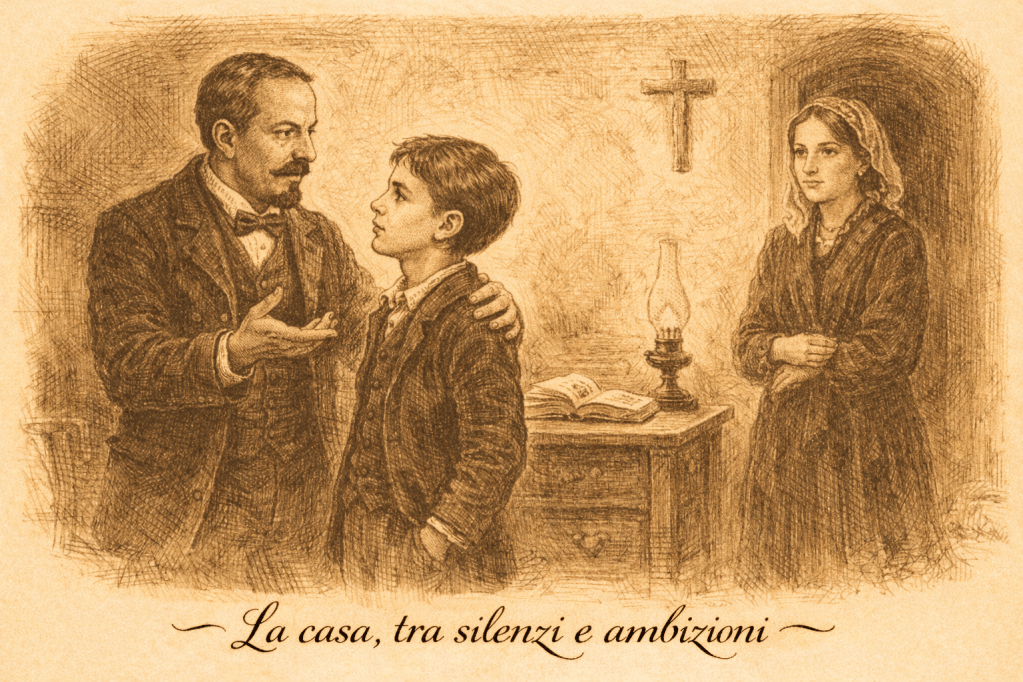

La casa, tra silenzi e ambizioni

In casa, questa precocità non passava inosservata.

Il padre incoraggiava, talvolta esagerava.

Vedeva nel figlio la possibilità di una rivincita personale, di un nome destinato a contare.

La madre osservava in silenzio.

Intuiva che quella intelligenza precoce portava con sé un’inquietudine profonda.

Non la spaventava il talento, ma la sua intensità.

Tra quelle mura, Gabriele imparò due lezioni opposte:

che il mondo si conquista

e che il mondo chiede un prezzo.

Pescara come primo teatro

Fuori dalla scuola e dalla casa, c’era Pescara.

Non una città, ma un borgo vivo, attraversato dal mare e dal fiume, dal vento e dalla polvere.

Per Gabriele, ogni scena quotidiana diventava materia narrativa.

Nulla era banale.

Le donne che stendevano i panni lungo il fiume gli apparivano come vele pronte a salpare.

I pescatori al mattino sembravano figure epiche.

I contadini che tornavano dai campi assumevano, ai suoi occhi, la dignità di eroi silenziosi.

La realtà non era mai solo ciò che era.

Era sempre qualcosa di più.

L’Abruzzo come radice

L’Abruzzo non fu solo il luogo della sua nascita.

Fu una matrice.

Terra aspra, luminosa, marginale, capace di insegnare la distanza.

Chi cresce lì impara presto a guardare lontano, perché il centro non è mai comodo.

Quella terra alimentò in Gabriele una fame continua:

di parola,

di riconoscimento,

di grandezza.

Anche quando avrebbe lasciato Pescara, l’Abruzzo sarebbe rimasto come richiamo interiore, come energia irrisolta.

Un destino già intuìto

Si racconta che un insegnante, colpito dalla sua precocità, disse al padre:

«Vostro figlio è un genio. Ma i geni portano fortuna e rovina insieme».

Francesco Paolo sorrise, orgoglioso.

Luisa tacque.

Forse comprese che quel bambino non avrebbe mai conosciuto la misura.

Che la lingua, diventata gioco, sarebbe presto diventata arma.

La tempesta era già lì.

Ancora invisibile.

Ma pronta a crescere.

Indice cliccabile

Prima Parte – Il fuoco

👉 Capitolo Premessa e prefazione – |

👉Capitolo 2 – Il liceo e le prime fughe |

👉Capitolo 3 – Roma e la nascita del poeta|

👉Capitolo 4 – La gloria e la seduzione: 1890-91 |

👉Capitolo 5 – Gli anni della passione e della gloria (1892–1894)

👉Capitolo 6 – L’apice della gloria: 1895-1897|

👉Capitolo 7 – Il poeta e la nazione: 1896–1900 |

👉Capitolo 8 – L’addio e l’eterno: D’Annunzio e la Duse (1900–1904) |

👉Capitolo 9 – Il ritorno alla terra e il mito di Iorio (1904–1907)|

👉Capitolo 10 – Gli anni dell’assedio e de “La Nave” (1908–1909)

👉 Capitolo 11 – Il ritorno e l’attesa del destino (1910–1914)|

👉Capitolo 12 – Il ritorno alla patria e la fiamma interventista|

👉Capitolo 13 – Il poeta in uniforme: nascita del mito del combattente

👉Capitolo 14 – Il poeta dell’aria: quando il coraggio prende le ali|

👉Capitolo 15 – L’occhio dell’eroe: la notte che cambiò il destino|

👉Capitolo 16 – La ferita che scrive: nascita del Notturno|

👉Capitolo 17 – La voce del Piave: quando il dolore si fa grido di vittoria |

👉Capitolo 18 – Il folle volo: Vienna, la sfida impossibile|

👉Capitolo 19 – il sogno di Fiume: quando la patria diventa una città|

👉Capitolo 20 –Il Natale di Sangue: il giorno in cui il sogno fu ferito

Seconda Parte – Dopo il fuoco

👉 Capitolo 21 – Il silenzio dopo il mito |

👉Capitolo 22 – Il Vittoriale: la prigione dorata |

👉Capitolo 23 – Il poeta e il Duce: vicinanza senza obbedienza |

👉Capitolo 24 – L’uomo solo|

👉Capitolo 25 – Il profeta inascoltato |

👉Capitolo 26 – Il tempo che lo supera |

👉Capitolo 27 – La morte del Vate |

👉Capitolo 28 – Epilogo

Apparati finali

👉 Capitolo 29 – Gabriele D’Annunzio – Vita e opere (cronologia affiancata)| 👉 Capitolo 30 – Nota d’autore |

👉Capitolo 31 – Perché raccontare D’Annunzio oggi

Commenti

5 risposte a “Capitolo 1 – La scuola e la lingua come gioco”

[…] 👉 Segue: 1 Episodio –Link […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] Parte – Il fuoco👉 Capitolo Premessa e prefazione – …| 👉Capitolo 2 – Il liceo e le prime fughe |👉Capitolo 3 – Roma e la nascita del poeta| 👉Capitolo 4 – La gloria e la seduzione: […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] Parte – Il fuoco👉 Capitolo Premessa e prefazione – …| 👉Capitolo 2 – Il liceo e le prime fughe |👉Capitolo 3 – Roma e la nascita del poeta| 👉Capitolo 4 – La gloria e la seduzione: […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] Parte – Il fuoco👉 Capitolo Premessa e prefazione – …| 👉Capitolo 2 – Il liceo e le prime fughe |👉Capitolo 3 – Roma e la nascita del poeta| 👉Capitolo 4 – La gloria e la seduzione: […]

"Mi piace""Mi piace"

[…] Parte – Il fuoco👉 Capitolo Premessa e prefazione | 👉Capitolo 2 – Il liceo e le prime fughe |👉Capitolo 3 – Roma e la nascita del poeta| 👉Capitolo 4 – La gloria e la seduzione: […]

"Mi piace""Mi piace"