Il poeta e il Duce: vicinanza senza obbedienza

Dopo Fiume, il nome di Gabriele D’Annunzio non smette di circolare.

Ma non circola più come bandiera.

Circola come problema.

L’Italia è in movimento.

Confuso, violento, contraddittorio.

Le piazze si riempiono di camicie, di slogan, di promesse d’ordine.

Un nuovo uomo politico avanza, rapido, pragmatico, spregiudicato.

Benito Mussolini.

Tra i due non c’è un incontro improvviso.

C’è un riconoscimento reciproco, istintivo.

Due uomini diversissimi che sanno, ciascuno a modo proprio,

di parlare allo stesso Paese inquieto.

Ma fin dall’inizio è chiaro che non possono stare sullo stesso piano.

Il rispetto che non diventa obbedienza

Mussolini tratta D’Annunzio con una cautela quasi religiosa.

Lo visita.

Lo onora.

Lo celebra come «il più grande poeta d’Italia».

Ma allo stesso tempo fa in modo che resti fermo.

Il Vittoriale diventa la soluzione perfetta:

un luogo di prestigio,

un recinto dorato,

una distanza controllata.

D’Annunzio accetta onori, riconoscimenti, protezione.

Ma non diventa mai un uomo di partito.

Non firma manifesti.

Non guida adunate.

Non presta la sua voce come megafono.

Il Duce comanda.

Il Vate osserva.

Ed è una differenza che pesa.

Il linguaggio sottratto

C’è però una ferita che D’Annunzio avverte con chiarezza:

il suo linguaggio viene usato.

Riti, parole, gesti, simboli nati a Fiume

diventano patrimonio del regime.

Ma perdono complessità.

Diventano slogan.

D’Annunzio non protesta pubblicamente.

Non rompe.

Ma annota, commenta, ironizza.

Capisce che ciò che aveva concepito come poesia politica

viene trasformato in liturgia di massa.

La differenza è sottile, ma decisiva:

la poesia apre,

la liturgia chiude.

E lui non è un uomo che chiude.

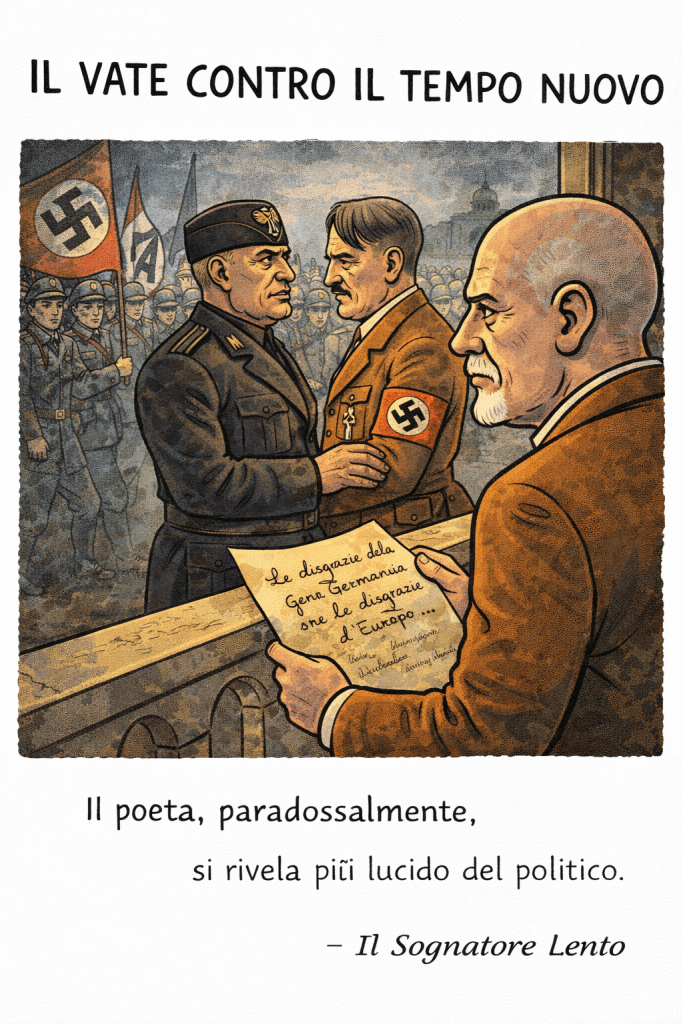

Il Vate contro il tempo nuovo

Col passare degli anni, la distanza cresce.

D’Annunzio intuisce ciò che Mussolini non vuole — o non può — vedere:

che l’alleanza con la Germania

non è un’opportunità,

ma una rovina.

Lo dice.

Lo scrive.

Lo lascia trapelare.

Non con proclami,

ma con frasi che pesano come avvertimenti.

Il poeta, paradossalmente,

si rivela più lucido del politico.

Ma nessuno ascolta davvero un poeta

quando la storia corre.

Un isolamento voluto

Il regime preferisce un D’Annunzio immobile,

celebrato come monumento,

non come voce.

E D’Annunzio accetta questa posizione

perché l’alternativa sarebbe peggiore:

diventare una maschera del potere.

Meglio il silenzio che la caricatura.

Meglio l’ombra che l’uso.

Così il Vate resta al Vittoriale,

circondato da memorie,

onorato,

ma progressivamente ignorato.

Non è un oppositore.

Non è un alleato.

È qualcosa di più scomodo:

un precedente.

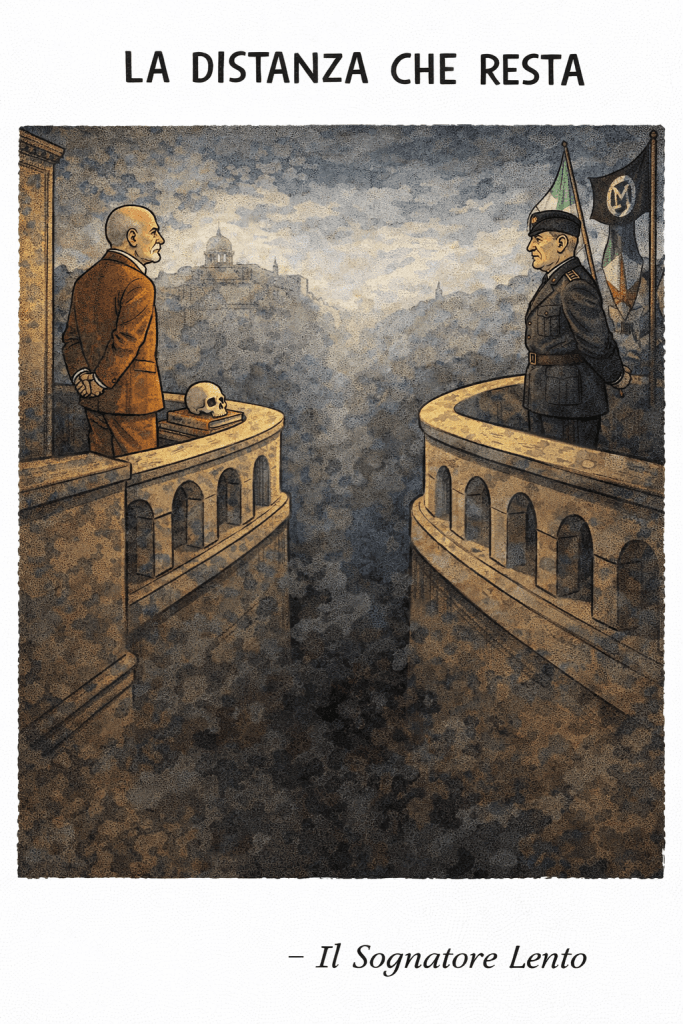

La distanza che resta

Il rapporto tra D’Annunzio e Mussolini

non si risolve mai in una formula semplice.

Non è adesione.

Non è rottura.

È una linea tesa.

Il poeta non obbedisce.

Il Duce non lo forza.

Entrambi sanno che uno dei due

deve restare fuori dal gioco

perché il gioco possa funzionare.

D’Annunzio ha già avuto il suo momento assoluto.

Mussolini sta costruendo il suo.

E la storia, come sempre,

non concede due protagonisti sullo stesso palco.

Chiusura

Il Capitolo 23 si chiude così:

con due uomini che si osservano a distanza,

consapevoli di somigliarsi troppo

per potersi davvero fidare.

Uno governa il presente.

L’altro custodisce un passato che brucia ancora.

E mentre il regime consolida il potere,

il poeta resta in silenzio,

non perché abbia smesso di pensare,

ma perché sa che, in certi momenti della storia,

tacere è l’ultima forma di libertà.

Indice cliccabile

Prima Parte – Il fuoco

👉 Capitolo Premessa e prefazione |

👉Capitolo 2 – Il liceo e le prime fughe |

👉Capitolo 3 – Roma e la nascita del poeta|

👉Capitolo 4 – La gloria e la seduzione: 1890-91 |

👉Capitolo 5 – Gli anni della passione e della gloria (1892–1894)

👉Capitolo 6 – L’apice della gloria: 1895-1897|

👉Capitolo 7 – Il poeta e la nazione: 1896–1900 |

👉Capitolo 8 – L’addio e l’eterno: D’Annunzio e la Duse (1900–1904) |

👉Capitolo 9 – Il ritorno alla terra e il mito di Iorio (1904–1907)|

👉Capitolo 10 – Gli anni dell’assedio e de “La Nave” (1908–1909)

👉 Capitolo 11 – Il ritorno e l’attesa del destino (1910–1914)|

👉Capitolo 12 – Il ritorno alla patria e la fiamma interventista|

👉Capitolo 13 – Il poeta in uniforme: nascita del mito del combattente

👉Capitolo 14 – Il poeta dell’aria: quando il coraggio prende le ali|

👉Capitolo 15 – L’occhio dell’eroe: la notte che cambiò il destino|

👉Capitolo 16 – La ferita che scrive: nascita del Notturno|

👉Capitolo 17 – La voce del Piave: quando il dolore si fa grido di vittoria |

👉Capitolo 18 – Il folle volo: Vienna, la sfida impossibile|

👉Capitolo 19 – il sogno di Fiume: quando la patria diventa una città|

👉Capitolo 20 –Il Natale di Sangue: il giorno in cui il sogno fu ferito

Seconda Parte – Dopo il fuoco

👉 Capitolo 21 – Il silenzio dopo il mito |

👉Capitolo 22 – Il Vittoriale: la prigione dorata |

👉Capitolo 23 – Il poeta e il Duce: vicinanza senza obbedienza |

👉Capitolo 24 – L’uomo solo|

👉Capitolo 25 – Il profeta inascoltato |

👉Capitolo 26 – Il tempo che lo supera |

👉Capitolo 27 – La morte del Vate |

👉Capitolo 28 – Epilogo

Apparati finali

👉 Capitolo 29 – Gabriele D’Annunzio – Vita e opere (cronologia affiancata)| 👉 Capitolo 30 – Nota d’autore |

👉Capitolo 31 – Perché raccontare D’Annunzio oggi

Lascia un commento